北京疫情再起波澜,是厉害还是可控?数据背后的真相与思考

关于“北京疫情很厉害吗”的讨论在社交媒体上持续发酵,有人担忧病例数字的上升,也有人认为防控措施已足够严密,北京的疫情究竟处于什么状态?是“非常厉害”还是“整体可控”?本文将从数据、政策、社会反应等多维度展开分析,试图还原一个更客观的真相。

数据透视:北京疫情的真实态势

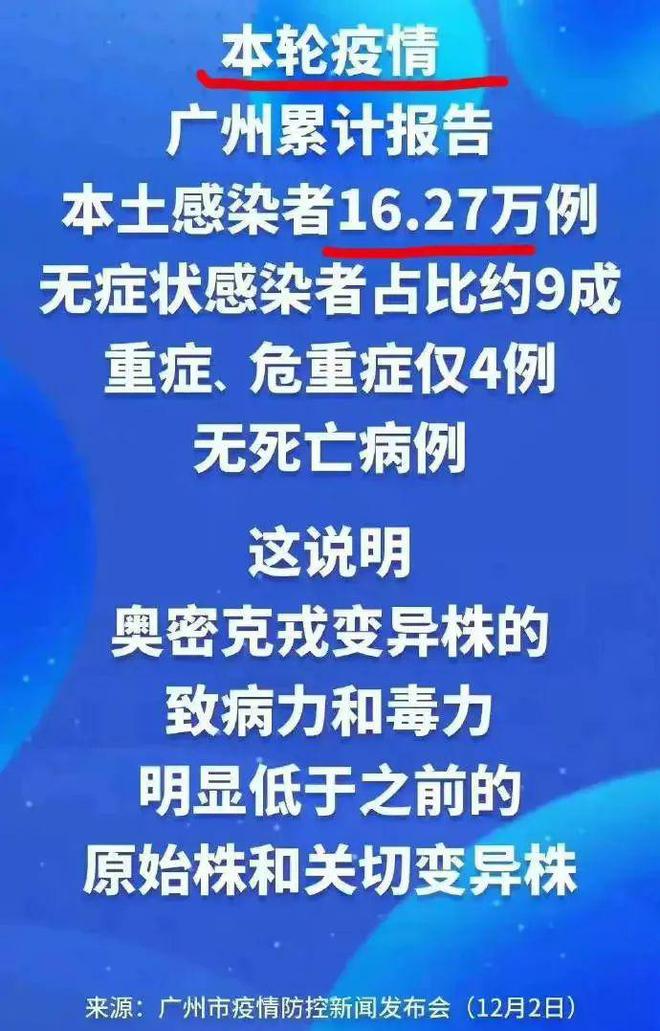

根据北京市卫健委的最新通报,截至2023年10月,北京单日新增本土确诊病例数在几十例左右波动,与2022年底的高峰期相比(单日破千例),当前疫情规模明显缩小,但值得注意的是,随着奥密克戎变异株的传播特性变化,无症状感染者比例较高,实际感染人数可能高于官方统计。

关键数据对比:

- 2022年12月:单日最高新增确诊超1000例,医疗资源短期承压。

- 2023年10月:单日新增维持在20-50例区间,重症率低于0.1%。

从数据看,北京疫情并未出现“爆炸式增长”,但零星散发病例和局部聚集性疫情(如学校、养老院)仍需警惕。

防控措施:从“严控”到“精准”的转型

与过去“全域静态管理”不同,北京当前的防控策略更强调“精准化”:

- 重点区域管控:仅对出现病例的楼栋或小区实施临时封控,而非整个行政区。

- 常态化核酸检测:保留部分便民核酸点,但不再要求全员检测,改为“愿检尽检”。

- 医疗资源储备:全市ICU床位扩充至8000张以上,抗病毒药物储备充足。

这种调整既降低了社会成本,也避免了过度防控对经济的冲击,但部分市民反映,政策执行中存在“信息不透明”“基层加码”等问题。

社会反应:焦虑与理性并存

在微博、抖音等平台,“北京疫情”相关话题阅读量超10亿次,民众情绪呈现两极分化:

- 担忧派:认为秋冬季节流感与新冠叠加风险高,呼吁恢复严格管控。

- 淡定派:认为病毒毒性减弱,应聚焦保护高危人群,而非限制多数人生活。

一位朝阳区居民在接受采访时表示:“现在药店能买到退烧药,医院挂号也不难,和去年比确实轻松多了。”但也有家长抱怨:“孩子班级出现病例后停课一周,线上教学效果大打折扣。”

专家解读:风险可控,但不可松懈

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友近期指出:“北京疫情处于低水平流行状态,但病毒变异仍存在不确定性。”他建议重点做好三项工作:

- 老年人疫苗接种率提升(目前北京80岁以上人群加强针接种率约75%)。

- 分级诊疗体系优化,避免医疗挤兑。

- 加强变异株基因组监测。

北京大学医学部教授李立明则提醒:“公众需适应与病毒共存的常态,但‘躺平’心态不可取。”

横向对比:北京vs其他城市

与上海、广州等超大城市相比,北京疫情呈现以下特点:

- 传播速度较慢:可能与北方气候干燥、人口密度略低有关。

- 防控响应更快:得益于“首都防疫”的特殊性和资源倾斜。

- 社会关注度更高:作为政治文化中心,北京疫情易引发全国性讨论。

未来展望:如何定义“厉害”?

判断疫情是否“厉害”,需综合考量三个维度:

- 健康影响:重症和死亡病例数。

- 社会运行:是否导致大面积停工停学。

- 心理预期:公众对风险的接受阈值。

目前来看,北京疫情尚未对医疗系统造成压力,但需防范冬季可能出现的反弹,真正的挑战在于如何平衡防控与正常生活,避免“防疫疲劳”削弱社会凝聚力。

理性看待,科学应对

北京疫情“厉害”与否,答案或许因人而异,对年轻人而言,它可能只是偶尔的感冒;对老年群体,仍需严阵以待,与其纠结于情绪化表述,不如关注具体问题:疫苗是否普及到位?就医通道是否畅通?信息发布是否及时?唯有基于事实的讨论,才能帮助我们穿越迷雾,走向真正的“后疫情时代”。

(全文共计1028字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~