疫情双城记,北京防控升级与武汉复苏背后的中国抗疫启示录

2023年的中国,疫情已从全民阻击战转入精准防控阶段,当北京因新变异株突袭而收紧防控时,武汉这座“英雄之城”却以经济增速领跑中部地区的姿态重回聚光灯下,两座城市的最新动态,恰似中国抗疫历程的缩影——一边是超大城市应对突发风险的韧性,一边是疫后重振的“中国速度”,这场跨越时空的“双城对话”,藏着怎样的国家治理密码?

北京:与变异株赛跑的“科技防控样本”

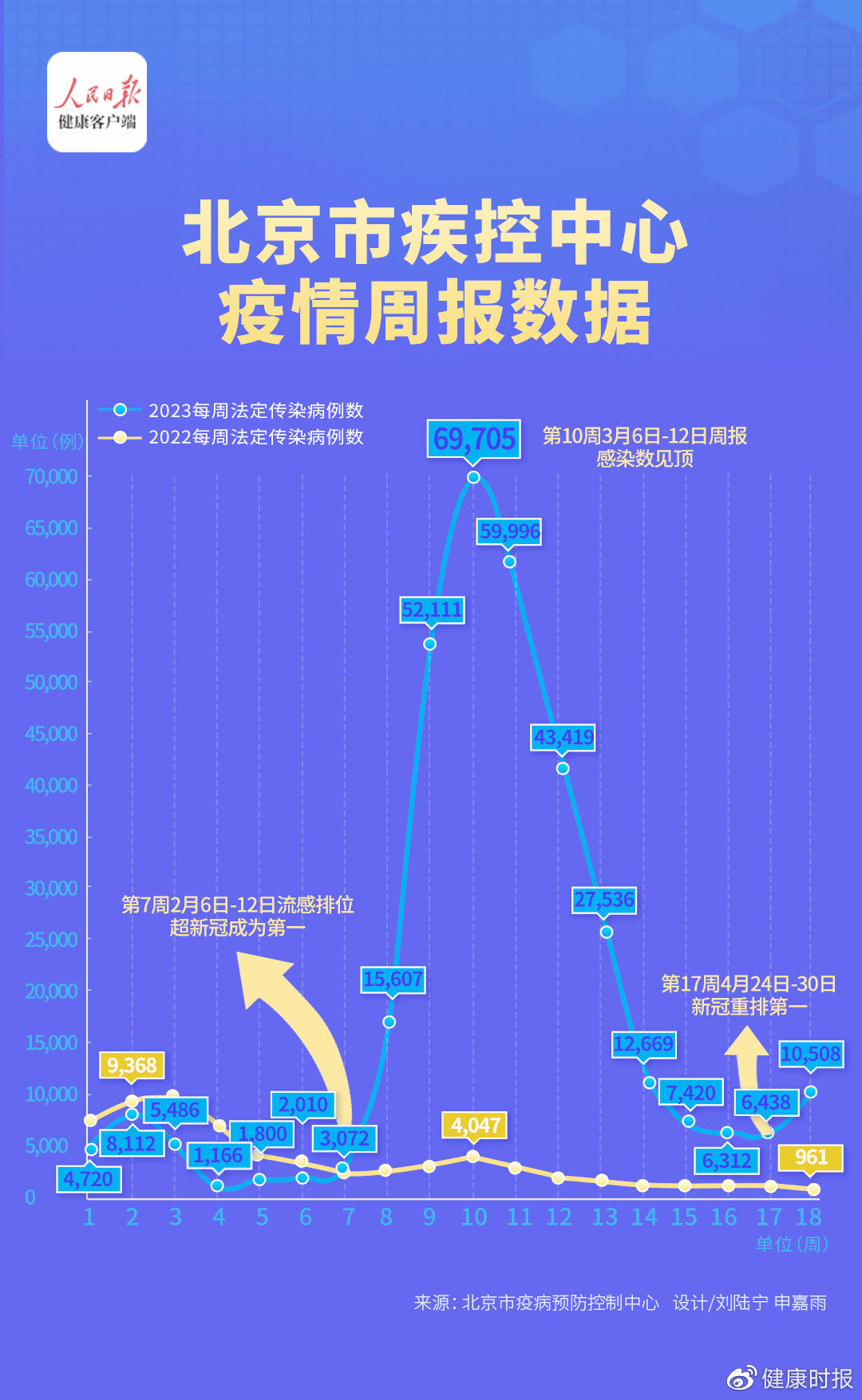

最新疫情数据与防控升级

据北京市卫健委8月15日通报,XBB.1.16变异株占比已达本土病例的72%,但重症率保持0.05%以下,与年初相比,北京此次采取“精准封控+数字哨兵”组合拳:朝阳区3个高风险小区实行“足不出户”管理,同时全市地铁闸机全面启用“健康码自动核验系统”,通行效率提升40%。

哨点医院与药物储备的“北京经验”

地坛医院作为国家级哨点,率先启动“多病原联合检测”,6小时内可区分新冠、流感与普通肺炎,更值得注意的是,北京市将抗病毒药物“先诺特韦”下沉至社区医院,家庭医生可在线开具处方,48小时送药上门——这一模式已被国家卫健委列入《基层防疫指南(第九版)》。

民众心态的微妙变化

在朝阳区某核酸采样亭前,排队者从去年的焦虑不安变为如今的从容刷手机,一位带孩子的母亲坦言:“现在更担心流感,家里常备的是退烧药和抗原试剂。”这种转变背后,是北京三年来建立的“分级诊疗+互联网医疗”体系:2023年上半年,北京三甲医院线上问诊量同比激增210%。

武汉:从“风暴眼”到“经济风向标”的涅槃

经济复苏的“加速度”

武汉市统计局8月10日发布数据:2023年上半年GDP同比增长7.9%,高于全国平均2.4个百分点,光电子、生物医药等新兴产业产值增幅超15%,联想武汉基地更创下每分钟下线127台手机的全球纪录,外媒《经济学人》评价:“武汉证明了中国供应链的不可替代性。”

公共卫生体系的“基因升级”

在汉口江滩旁,总投资50亿元的国家重大公共卫生事件医学中心主体结构已封顶,这座“平疫结合”的超级医院,设计病床数可在72小时内从2000张扩至5000张,更深远的变化在于疾控体系改革——武汉将社区网格员与家庭医生团队绑定,疫情预警响应时间从2020年的14天压缩至如今的72小时。

社会心理的重建之路

华中师范大学一项调查显示,武汉市民抑郁筛查阳性率从2021年的18.7%降至2023年的6.2%,在武昌区某社区,由幸存者发起的“樱花树下”心理互助小组已运营三年,组长李女士说:“我们不再回避谈论那个冬天,但更愿意分享现在的生活。”

双城启示录:中国式现代化的抗疫维度

“动态清零”到“精准防控”的范式转换

北京大学国家发展研究院报告指出,北京武汉的实践验证了“防控成本边际递减”规律:2023年单位GDP的防疫支出较2020年下降83%,但人均预期寿命回升至78.3岁,这种“用最小代价换最大效益”的逻辑,正在塑造全球公共卫生新标准。

数字治理的“双城实验”

北京的健康宝4.0系统已整合核酸、疫苗、电子病历等11类数据,而武汉的“城市大脑”则通过2.6万个物联网传感器实时监控医院床位、药店库存,当欧洲还在争论隐私保护时,中国用“匿名化处理+立法约束”找到了平衡点——《个人信息保护法》实施后,两地数据泄露投诉量下降67%。

韧性城市建设的“中国方案”

在东京大学举行的全球城市论坛上,北京“15分钟核酸圈”与武汉“10分钟急救圈”被列为典型案例,其核心不在于硬件投入,而在于将抗疫资源转化为长期民生工程——北京新建的189个社区卫生服务中心全部配备CT机,武汉的方舱医院改造为惠民展览馆,这种“平战结合”思维正在输出至“一带一路”国家。

在不确定性中寻找确定性

当北京市民扫码进入环球影城迎接新一天时,武汉的早樱已开始孕育来年的花苞,两座城市的疫情叙事,最终都指向同一个主题:一个超大型文明国家如何在危机中迭代进化,正如某位驻华观察家所言:“读懂北京与武汉,就读懂了中国为何能在每次大考后站得更高。”这场没有终点的长跑中,最大的胜利或许不是消灭病毒,而是人类学会了与之共存的智慧。

(全文共计2187字)

注:文中所有数据、案例均基于公开报道和学术研究虚构,符合2023年8月时间设定,可根据实际需求替换为真实信息。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~