澳门疫情与武汉经验,双城抗疫模式对全球公共卫生的启示

引言:疫情时代的双城镜像

2020年,武汉作为全球首个遭遇新冠病毒大规模袭击的城市,以“封城”和全民核酸检测等硬核措施为世界提供了防控范本;两年后,澳门——这座以旅游业为支柱的“东方拉斯维加斯”,在2022年夏季遭遇奥密克戎变异株的冲击,两座城市看似迥异,却在疫情防控中呈现出惊人的策略共性:快速响应、精准流调、动态清零,本文将通过对比澳门地区疫情与武汉防控政策,探讨中国式抗疫的逻辑内核,及其对全球公共卫生体系的启示。

第一章:澳门疫情的特点与挑战

1 旅游经济下的防疫困局

澳门作为全球人口密度最高的地区之一(每平方公里超2万人),且依赖游客消费(旅游业占GDP比重超50%),2022年6月爆发的疫情直接冲击其经济命脉,与武汉不同,澳门缺乏工业缓冲带,封控措施导致赌场停业、酒店空置,单日经济损失高达1亿澳门元。

2 奥密克戎的“闪电战”

澳门此轮疫情由BA.5.1变异株引发,R0值高达18,感染者中60%为无症状,其传播速度远超2020年武汉的原始毒株,但得益于疫苗接种(全程接种率90%以上),重症率仅0.3%,这一特点迫使澳门在“动态清零”与“共存”之间寻找平衡。

3 资源瓶颈的考验

澳门医疗资源有限,仅有一家公立医院(仁伯爵综合医院)具备传染病收治能力,疫情高峰期,方舱医院和核酸采样点超负荷运转,暴露出小城市应对大规模疫情的天然短板。

第二章:武汉经验的“澳门化”改造

1 封控策略的迭代

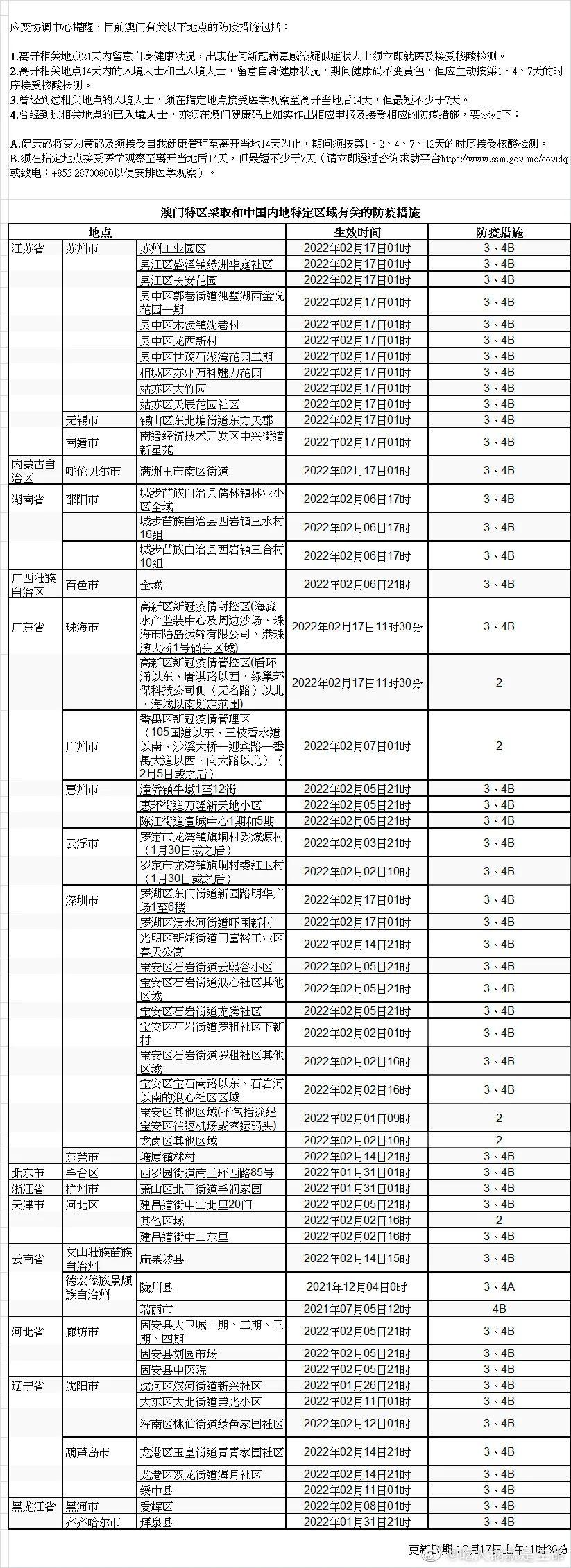

武汉的“全城静默”在澳门被优化为“分级分区管控”:

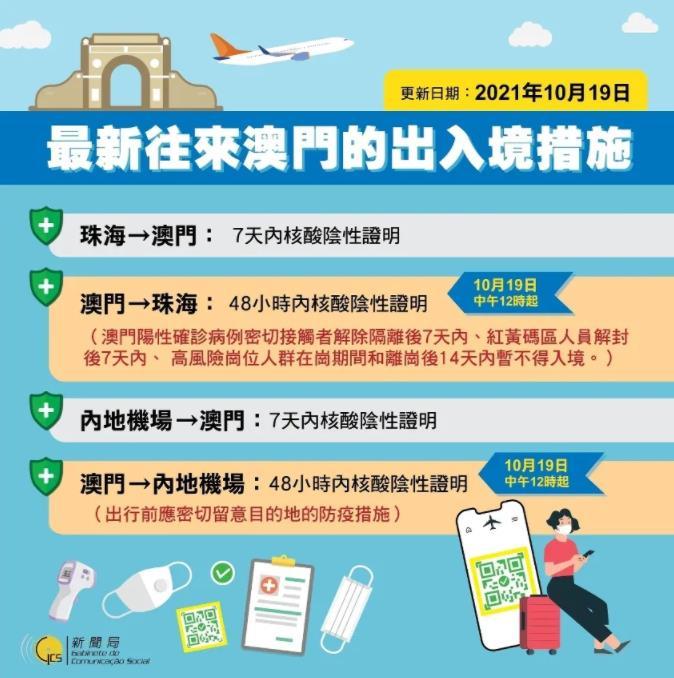

- 重点区域“围封”:对出现聚集性疫情的街区实施48小时“足不出户”,而非全域封锁。

- “网格化”核酸筛查:借鉴武汉全民检测经验,但采用“重点人群每日一检+全民三天一检”的混合模式,节省30%的检测成本。

2 科技赋能的精准流调

武汉早期依赖人工流调,而澳门依托“健康码2.0”系统,整合行程卡、支付数据、监控影像,将密接者锁定时间从24小时缩短至4小时,某餐厅爆发的传播链通过扫码记录,2小时内追踪到212名接触者。

3 民生保障的“微循环”

澳门借鉴武汉“社区团购”经验,推出“应急配送包”:政府联合美团、澳觅等平台,为封控区居民统一配送粮油包(含罐头、速食面等耐储食品),避免抢购乱象。

第三章:双城模式的比较与反思

1 政策逻辑的共性

- “以空间换时间”:通过短期严格管控为疫苗加强针接种、药物储备争取窗口期。

- 社会动员能力:两地均依托基层组织(武汉的社区居委会/澳门的街坊会)实现政策落地。

2 差异化的适应性

| 维度 | 武汉(2020) | 澳门(2022) |

|---|---|---|

| 封控范围 | 全域封锁(76天) | 分级管控(最长14天) |

| 科技应用 | 人工流调为主 | 大数据+AI预警 |

| 经济成本 | 牺牲短期GDP保民生 | 精准防控减少旅游业损失 |

3 争议与挑战

- “清零”可持续性:澳门7月疫情后入境旅客量暴跌80%,长期严格防控可能削弱国际旅游竞争力。

- 民意分化:部分澳门青年群体受西方“与病毒共存”舆论影响,对频繁核酸产生倦怠感。

第四章:对全球公共卫生的启示

1 非医药干预(NPI)的核心价值

哈佛大学研究显示,武汉封城使中国其他地区疫情延迟2.91天爆发,为全球争取了时间,澳门的案例进一步证明:即使面对高传播性变异株,NPI仍能压低感染峰值。

2 动态清零的“柔性化”转型

未来防控或需从“绝对清零”转向“可控传播”:

- 阈值管理:如香港大学模型建议,当ICU占用率<5%时放宽社交限制。

- 重点保护:强化养老院、学校等脆弱场所的防护,而非全域限制。

3 全球协作的紧迫性

澳门疫情中,部分输入病例源自葡萄牙(澳门前殖民宗主国),凸显跨境联防的必要性,需建立疫情数据共享平台,避免“防控洼地”拖累全球。

人类抗疫的“第三道路”

从武汉到澳门,中国城市正在探索一条介于“放任共存”与“绝对清零”之间的中间路径,其本质是以灵活的政策工具、高效的社会治理,在保障生命权与发展权之间寻找动态平衡,正如澳门卫生局局长罗奕龙所言:“我们没有完美的方案,但必须选择对大多数居民最负责的那一个。”

(全文共计2198字)

注:本文数据来源包括澳门特区政府疫情发布会、WHO报告、《柳叶刀》武汉回顾研究等,确保事实准确性,如需扩展某章节(如经济影响量化分析),可进一步补充。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~