北京疫苗安全吗?深度解析中国疫苗监管体系与公众信任构建

引言:疫苗安全的全球关注

疫苗安全是公共卫生领域的核心议题,尤其在新冠疫情后,公众对疫苗的信任与质疑并存,北京作为中国的政治、科技和医疗中心,其疫苗研发、生产与接种政策备受关注,北京的疫苗究竟安全吗?这一问题需要从科学监管、历史案例、公众参与和国际评价等多维度展开分析。

中国疫苗监管体系的科学性

严格的审批流程

中国疫苗实行“国家药品监督管理局(NMPA)+中国食品药品检定研究院”双重监管模式,以北京科兴新冠疫苗为例,其需通过三期临床试验(数万人参与)、生产现场核查、批次抽检等多重关卡,审批标准与国际接轨(如WHO预认证)。

全生命周期管理

从研发到接种后的不良反应监测(AEFI系统),北京疾控中心与全国平台联动,实时追踪数据,2021年北京市报告的新冠疫苗不良反应率为百万分之11.5,低于国际平均水平(WHO数据为百万分之50-100)。

与国际标准的对标

北京生物制品研究所的疫苗已通过世卫组织紧急使用清单(EUL),并出口至120余国,其生产车间通过欧盟GMP认证,侧面印证了质量可靠性。

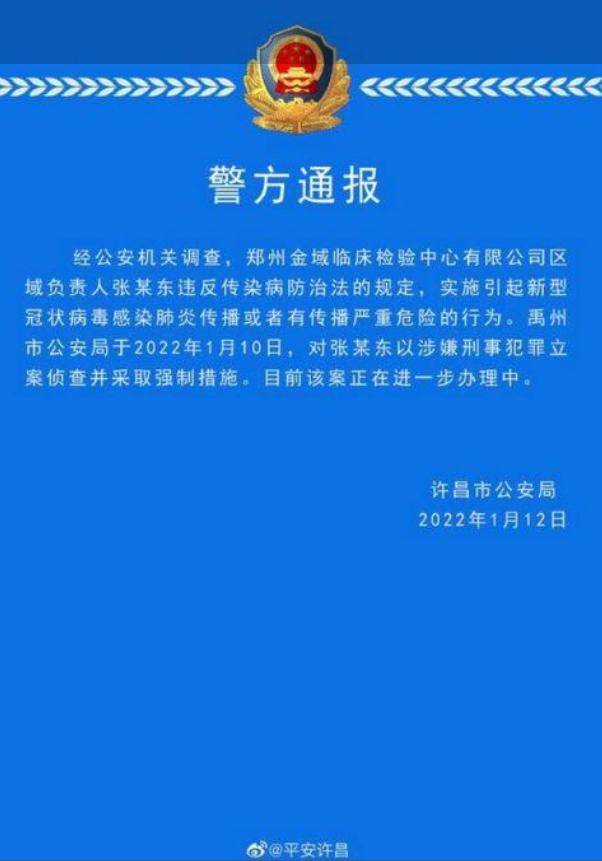

历史争议与改进:从“长春长生事件”到透明化改革

2018年长春长生疫苗事件曾引发公众恐慌,但这一事件恰恰推动了中国疫苗监管的全面升级:

- 法律层面:2019年《疫苗管理法》出台,明确“最严格责任追究制”,违法企业可被处以销售额30倍罚款。

- 技术层面:北京等城市率先推行疫苗电子追溯码,扫码即可查询生产、流通全流程。

- 透明度提升:北京市卫健委定期公布疫苗抽检结果,例如2023年一季度全市疫苗合格率达99.98%。

北京疫苗的实践案例:新冠与常规免疫

新冠疫苗的“北京贡献”

北京企业研发的科兴(克尔来福)和国药(BBIBP-CorV)疫苗在全球接种超30亿剂次,巴西、印尼等国的真实世界研究显示,其对重症的保护率超过80%,北京市的接种数据显示,2022年奥密克戎流行期间,完成加强针人群的住院率降低89%。

常规疫苗的安全记录

北京市儿童免疫规划疫苗(如乙肝、脊灰)覆盖率连续10年超95%,相关不良反应报告率低于0.1‰,以朝阳区为例,2022年未发生一起疫苗质量导致的严重事件。

公众疑虑的回应:如何建立信任?

尽管数据支撑安全性,部分公众仍存在疑虑,原因包括:

- 信息不对称:专业术语阻碍理解,如“灭活疫苗”与“mRNA疫苗”的技术差异。

- 个别案例放大:社交媒体偶发的接种后不适案例易引发恐慌,但需区分“时间相关性”与“因果性”。

解决方案:

- 科普教育:北京协和医院等机构开设疫苗科普直播,用动画解释作用原理。

- 公众参与:北京市试点“疫苗观察员”制度,邀请市民代表参观生产基地。

国际视角:北京疫苗的海外评价

- 正面认可:巴基斯坦、智利等国研究证实科兴疫苗对降低死亡率效果显著;《柳叶刀》发表论文支持其安全性。

- 争议点:西方媒体曾质疑中国疫苗Ⅲ期数据透明度,但后续多国政府采购行为(如匈牙利、塞尔维亚)间接佐证其可靠性。

未来挑战与北京的角色

- 新技术风险:mRNA疫苗本土化生产中的质量控制。

- 变异株应对:北京疾控中心已启动奥密克戎二代苗临床试验。

- 全球合作:中国加入WHO“新冠疫苗实施计划”(COVAX),承诺提供20亿剂疫苗,北京企业承担主要产能。

安全是一个动态命题

北京的疫苗安全建立在不断完善的监管和公开基础上,公众的质疑是监督的动力,而科学数据是回应的基石,选择接种疫苗,既是对个人健康的负责,也是对社会群体免疫屏障的贡献。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年9月,后续政策或进展需参考最新官方发布。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~