新冠疫苗京冀之别,政策、接种与效果的深度解析

新冠疫苗的接种是全球抗击疫情的核心策略之一,不同地区的疫苗接种政策、供应分配和实际效果可能存在差异,本文以北京和河北为例,深入探讨两地新冠疫苗的区别,包括政策导向、接种流程、疫苗种类、覆盖率及社会反应等方面,帮助公众更清晰地了解两地疫苗接种的异同及其背后的原因。

政策导向:首都与邻近省份的差异化布局

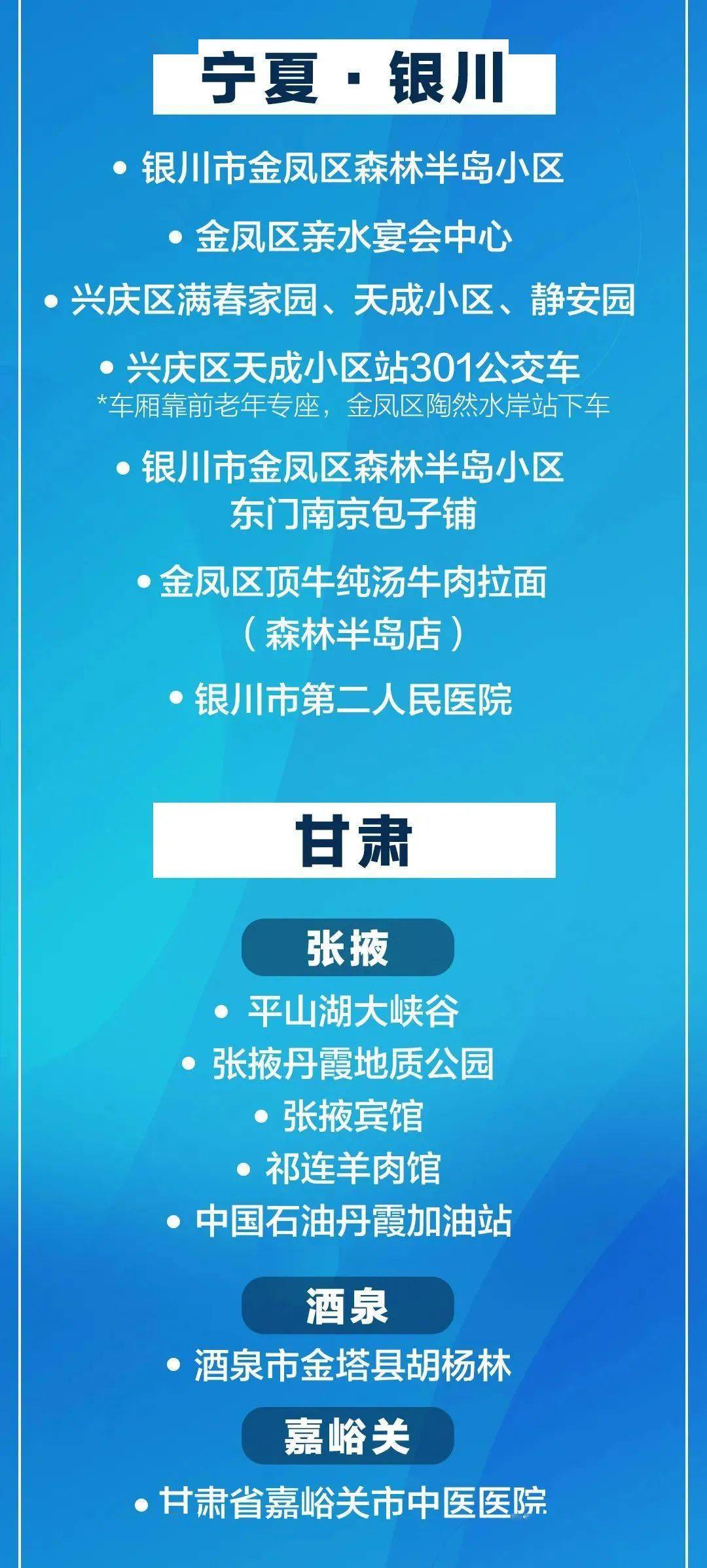

北京作为中国的政治、经济和文化中心,其疫苗接种政策更注重“优先保障”和“示范效应”,早在2021年初,北京便率先启动重点人群(如医务人员、冷链从业人员等)的接种工作,并逐步向全民推广,相比之下,河北作为邻近省份,初期疫苗供应相对紧张,接种政策更倾向于“分批次、分阶段”推进,优先保障高风险地区(如石家庄、邢台等)的接种需求。

政策差异点:

- 接种优先级:北京更强调“应接尽接”,尤其是国际交往频繁的朝阳区、海淀区等;河北则更注重“精准防控”,优先覆盖疫情暴发区域。

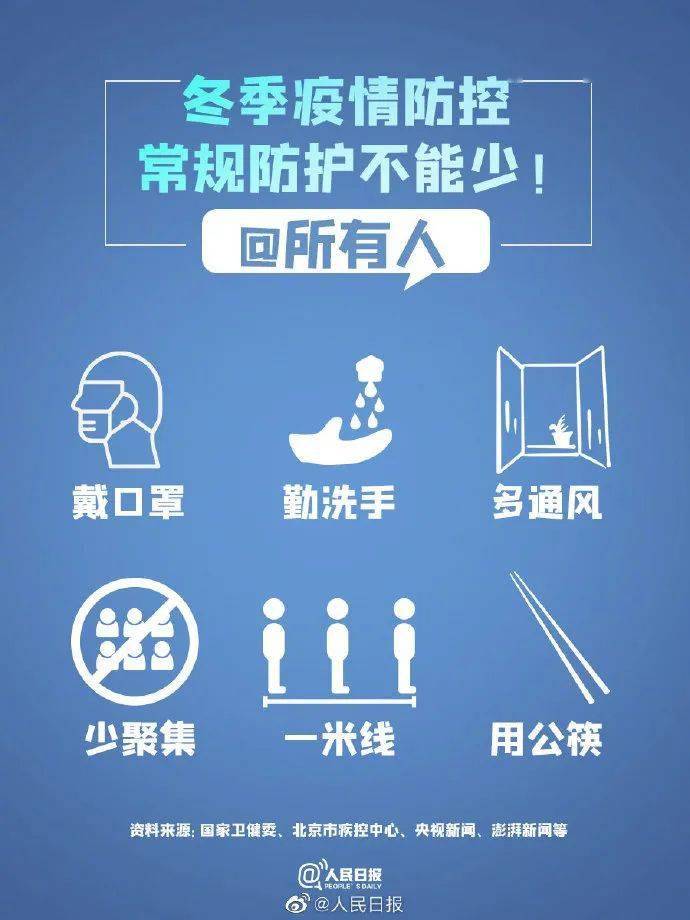

- 宣传力度:北京通过社区、媒体等多渠道高强度宣传;河北则依赖基层卫生机构动员,尤其在农村地区。

疫苗种类与供应:资源分配的不均衡

北京作为直辖市,疫苗供应相对充足,且种类多样,截至2022年,北京接种点普遍提供国药(北京生物、武汉生物)、科兴、康希诺(腺病毒载体)等多种疫苗,而河北的疫苗供应一度受限于产能和分配机制,部分地区在接种高峰期出现短暂短缺,尤其是灭活疫苗以外的类型(如康希诺或智飞重组蛋白疫苗)覆盖率较低。

数据对比(截至2022年底):

- 北京:累计接种超4000万剂次,疫苗种类覆盖率达95%以上。

- 河北:累计接种超8000万剂次,但部分地区依赖单一疫苗品牌。

接种流程与服务:便利性与基层挑战

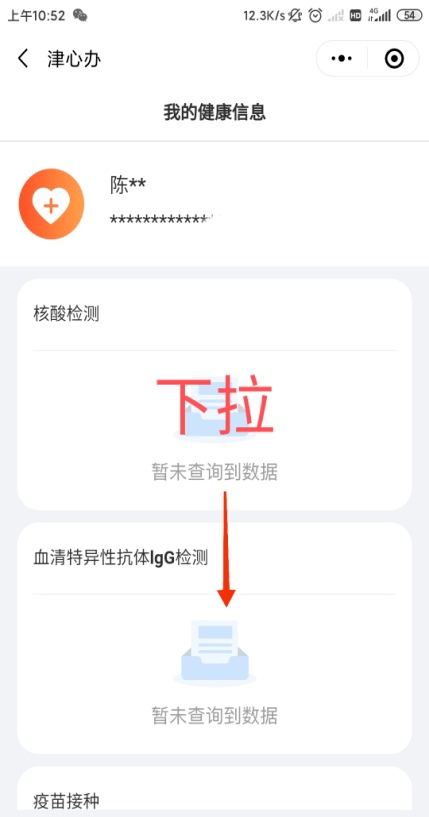

北京的疫苗接种以“高效便捷”著称,通过“健康宝”小程序实现预约、查询一体化,并设立大量临时接种点(如体育馆、学校等),反观河北,尤其是农村地区,接种点分布不均,部分居民需长途跋涉至乡镇卫生院,且信息化程度较低,仍依赖纸质登记。

典型案例:

- 北京朝阳区:推出“移动接种车”,进企业、进社区。

- 河北邯郸某县:村民需统一乘坐大巴前往县城接种,耗时半天。

接种率与免疫效果:数据背后的现实

截至2023年,北京常住人口全程接种率超90%,加强针接种率约80%;河北的接种率略低,尤其在偏远山区,但值得注意的是,河北在2021年石家庄疫情期间通过“应急接种”快速提升覆盖率,短期内接种率反超北京。

免疫效果差异:

- 抗体水平:北京因疫苗种类多,混合接种(如灭活+腺病毒)比例较高,可能产生更广泛的免疫反应。

- 突破感染率:河北部分地区因接种间隔较长(如两剂间隔超8周),中和抗体滴度可能更低。

社会反应与公众态度

北京市民对疫苗接种的接受度较高,部分归因于密集的科学宣传和高流动性人口对疫情的担忧,河北则呈现“城乡分化”:城市居民积极配合,但部分农村地区存在“疫苗犹豫”,尤其是老年人群体,原因包括对副作用的担忧和传统观念影响。

民间声音:

- 北京白领:“疫苗护照是出行的刚需,早打早安心。”

- 河北农民:“听说打疫苗会发烧,等等看再说。”

为何存在这些差异?深层原因分析

- 资源分配机制:中央对首都的疫苗供应倾斜,确保“政治中心”万无一失。

- 财政能力:北京的基层卫生预算更充裕,可支持高成本服务(如移动接种车)。

- 人口结构:河北外出务工人员多,流动性高,接种管理难度大。

未来展望:如何缩小差距?

- 优化分配:国家需动态调整疫苗供应,向河北等人口大省倾斜。

- 技术赋能:推广河北“健康码”与接种系统联动,提升农村效率。

- 科普下沉:用方言、短视频等形式破解农村信息壁垒。

北京与河北的疫苗差异,本质上是我国区域发展不均衡的缩影,通过政策调整与资源整合,两地接种策略正逐步趋同,但唯有持续关注基层需求,才能真正构建“免疫长城”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~