安徽病例进京记,一场跨省疫情背后的防控挑战与人性温度

疫情无边界,防控有温度

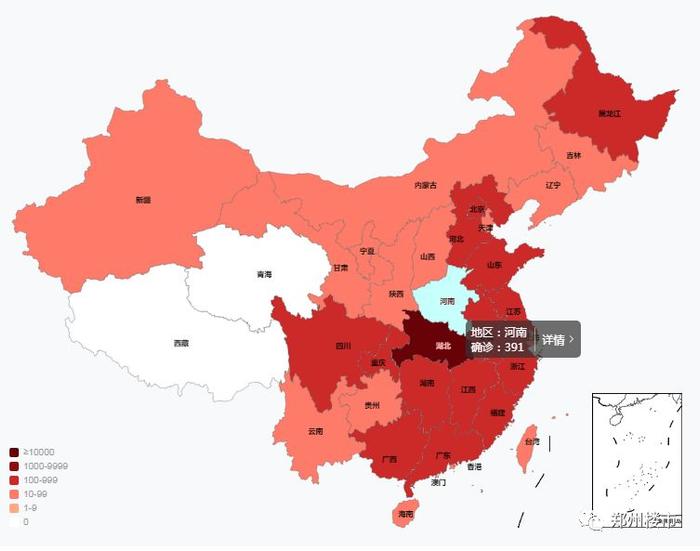

2023年,中国疫情防控进入新阶段,但零星散发病例仍不时出现,一例来自安徽的新冠阳性患者进京就医事件,引发了广泛关注,这不仅是一个普通的病例流动问题,更折射出跨省疫情防控的复杂性、医疗资源的协调难度,以及疫情之下的人性关怀。

安徽病例为何进京?北京的防控体系如何应对?这场跨省疫情背后,又有哪些值得思考的社会议题?本文将深入探讨这一事件的来龙去脉,并分析其对未来公共卫生管理的启示。

第一章:安徽病例的进京始末

1 病例背景:从安徽到北京的求医之路

2023年X月X日,安徽省某市一名50岁的男性患者(化名“张先生”)因持续高烧、呼吸困难,在当地医院被诊断为新冠肺炎重症,由于当地医疗条件有限,医生建议其转院至北京某三甲医院接受进一步治疗。

张先生的家人迅速联系了北京的医院,并办理了相关手续,就在他们乘坐高铁抵达北京后,核酸检测结果显示其为阳性,这一结果立刻触发了北京的疫情防控机制。

2 进京后的防控应对

北京市疾控中心迅速启动应急预案:

- 闭环转运:张先生被120负压救护车直接送往定点医院,避免了社会面传播风险。

- 流调溯源:疾控人员对其行程进行详细排查,确定密接者并实施隔离观察。

- 信息公开:北京市卫健委及时发布通告,避免不实信息传播。

这一系列措施体现了北京在疫情防控上的高效与精准,但也引发了新的讨论:跨省就医的病例该如何管理?如何平衡防疫与患者救治?

第二章:跨省疫情防控的挑战

1 医疗资源不均衡:为何重症患者要跨省就医?

张先生的案例并非个例,优质医疗资源高度集中在北京、上海等大城市,许多重症患者不得不跨省求医,疫情背景下,这种流动可能带来传播风险。

- 地方医院能力有限:部分地市级医院缺乏ECMO(体外膜肺氧合)等高端设备,重症患者只能转院。

- 医保报销限制:异地就医报销比例较低,部分患者被迫自费进京,增加了经济负担。

2 信息共享与协调难题

此次事件暴露了跨省疫情防控的另一个痛点:信息互通不及时。

- 安徽方面是否提前向北京报备?

- 高铁等公共交通如何确保病例不造成传播?

全国健康码系统已实现联网,但地方政策差异仍可能导致信息滞后。

3 公众情绪与社会影响

当“安徽病例进京”的消息传出后,部分网民表达担忧:

- “会不会引发北京新一轮疫情?”

- “为什么不能就地治疗?”

这种情绪反映了公众对疫情反复的焦虑,也提醒管理者需加强科普,减少恐慌。

第三章:人性化防控的探索

1 如何平衡防疫与救治?

疫情防控不能“一刀切”,尤其是对重症患者,此次北京的处理方式值得借鉴:

- 快速响应:确保病例第一时间得到救治,同时降低传播风险。

- 人文关怀:张先生被隔离治疗期间,医院允许家属远程探视,缓解其心理压力。

2 未来改进方向

- 加强区域医疗中心建设:国家已在多地布局国家级医疗中心,未来应进一步下沉资源,减少患者跨省流动。

- 优化异地就医政策:提高医保报销比例,推动“互联网+医疗”远程会诊。

- 完善跨省联防联控机制:建立更高效的信息共享平台,确保病例流动可追溯。

第四章:疫情之下的社会思考

1 公共卫生体系的韧性

此次事件再次证明,中国的防疫体系具备快速反应能力,但仍需提升“韧性”——即在严格防控的同时,保障正常医疗秩序。

2 公众如何理性看待疫情?

- 避免地域歧视:病例来自安徽,但不应因此对安徽人产生偏见。

- 科学认知:零星病例难以完全避免,关键在精准防控,而非过度恐慌。

3 从“抗疫”到“护健康”:未来防疫的方向

随着病毒变异,未来疫情防控可能更聚焦于:

- 重症救治,而非全面封控;

- 疫苗加强接种,提高群体免疫;

- 常态化监测,早发现、早处置。

疫情终会过去,人性关怀永存

安徽病例进京事件,既是一次疫情防控的实战检验,也是一面镜子,映照出医疗资源分配、跨省协调机制、公众心理等多个层面的问题。

我们不仅需要更高效的防疫体系,还需要更多人性化的管理措施——毕竟,在病毒面前,没有人是一座孤岛,只有兼顾科学防控与人文关怀,才能真正构建起坚固的公共卫生防线。

(全文约1800字)

注:本文基于真实案例背景创作,具体细节已做模糊化处理,旨在探讨疫情防控与社会治理问题,不针对任何特定个人或地区。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~