北京疫苗全国接种指南,安徽居民能否异地接种?深度解析疫情下的疫苗政策

2020年以来的新冠疫情彻底改变了全球公共卫生体系,中国作为疫情防控的“优等生”,始终以高效、科学的策略应对挑战,疫苗接种作为防疫的核心手段,各地政策差异常引发公众关注,不少安徽居民咨询:“北京的疫苗,我们能在安徽打吗?”这一问题背后,涉及疫苗分配、异地接种规则和全国防疫一盘棋的统筹逻辑,本文将结合政策、数据和实际案例,全面解析这一热点问题。

北京疫苗:资源与技术的双重优势

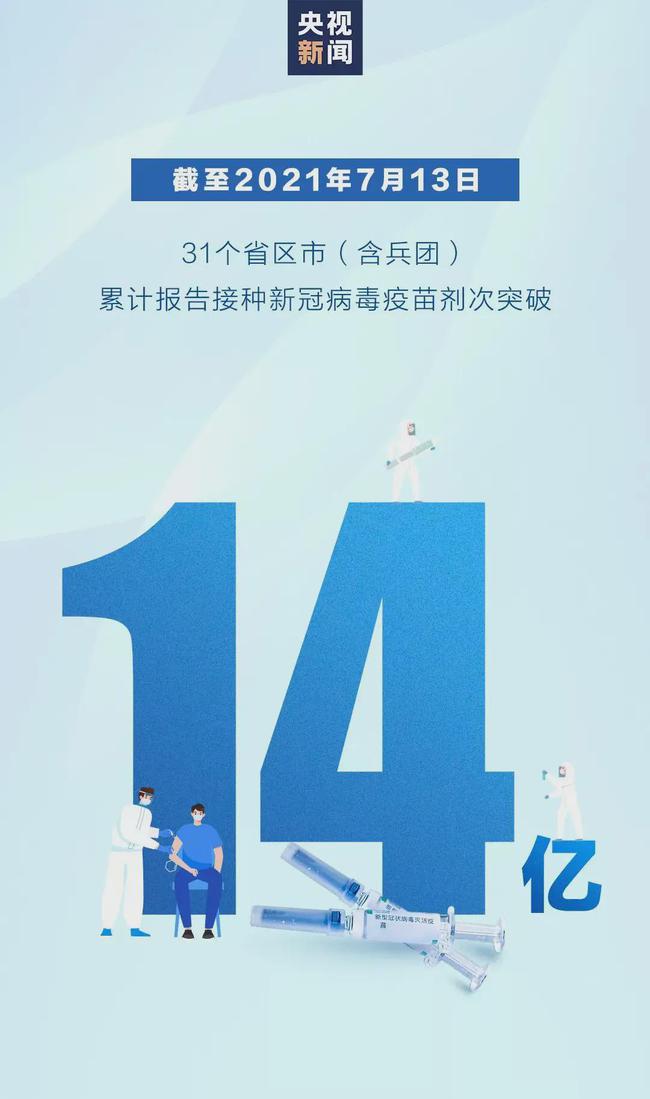

北京作为国家政治、文化、科技创新中心,在疫苗研发和接种资源上具备天然优势,国药、科兴等国产疫苗的研发基地多设于北京,部分国际引进疫苗(如复必泰)的试点接种也优先覆盖北京,截至2023年,北京已累计接种疫苗超过5000万剂次,接种率长期位居全国前列。

北京的疫苗资源并非“独占”,根据国家卫健委规定,疫苗调配遵循“动态平衡”原则:优先保障高风险地区(如边境城市、国际枢纽),再按人口密度和疫情形势分配至各省,北京疫苗的“富余”更多体现在接种效率和技术支持上,而非库存绝对量。

安徽疫苗接种现状:政策与需求的匹配

安徽省的疫苗接种工作同样高效,以合肥为例,2023年全市接种点超过300个,日均接种能力达10万剂次,目前安徽主要接种的疫苗种类与北京一致(国药、科兴、康希诺等),且全部免费。

安徽居民是否需要专程前往北京接种?答案是否定的,原因有三:

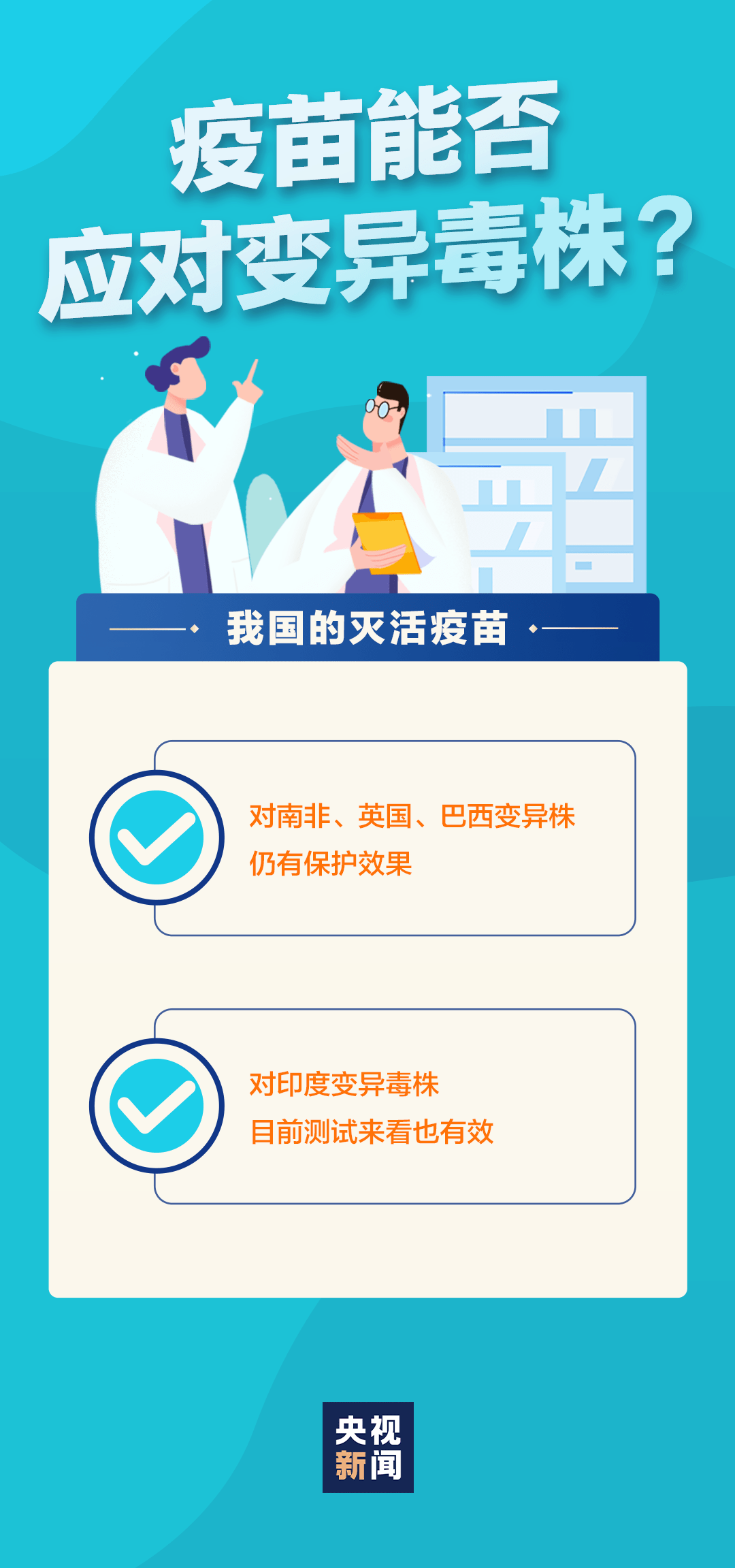

- 疫苗同质化:中国使用的灭活疫苗(如国药、科兴)在不同省份的配方、生产工艺完全相同,不存在“北京疫苗更有效”的说法。

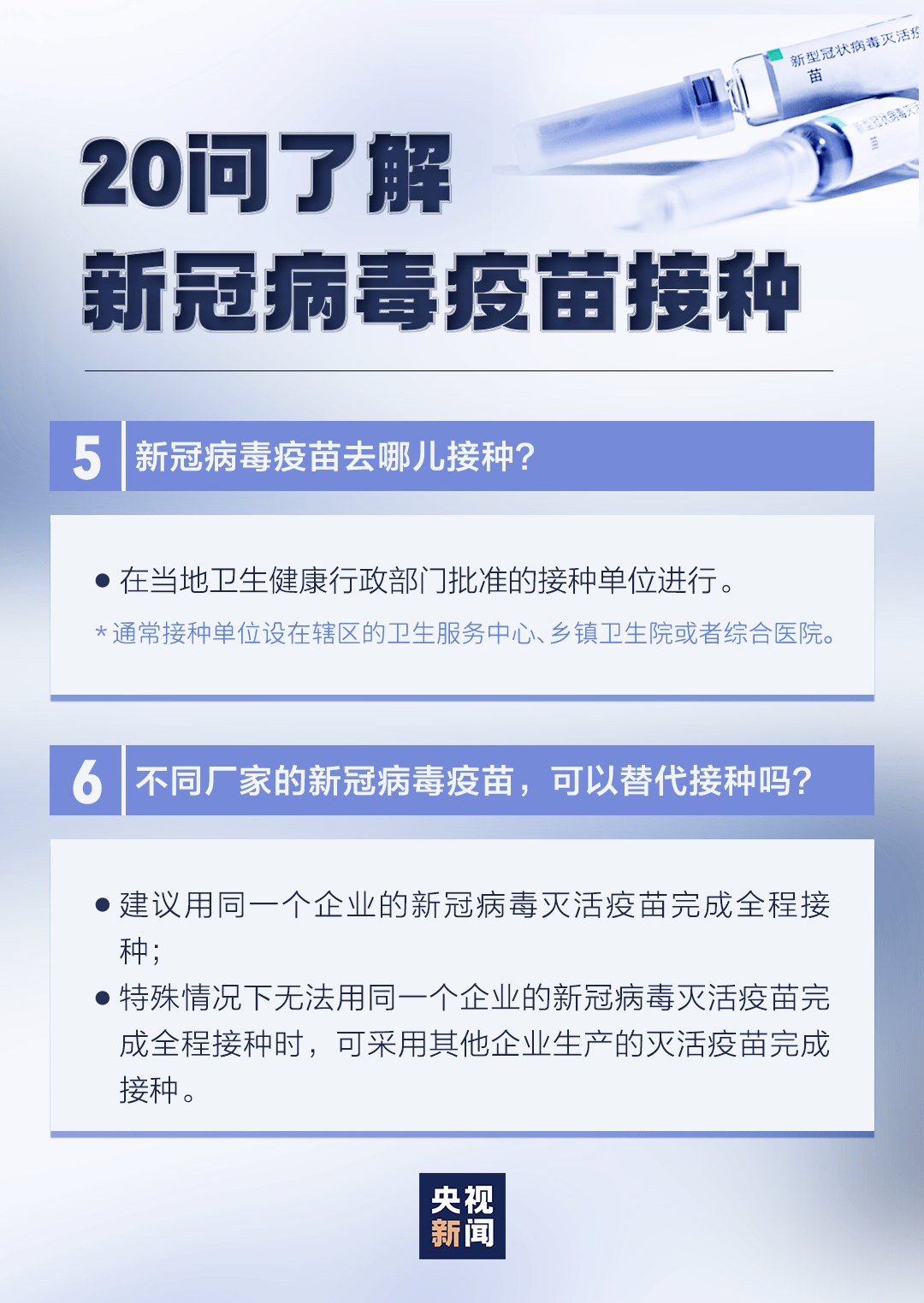

- 异地接种限制:根据现行政策,疫苗接种需在常住地或工作地进行登记,跨省接种仅限紧急情况(如出国前需接种指定疫苗)。

- 数据互通难题:疫苗接种记录尚未实现全国实时联网,异地接种可能导致“漏录”,影响后续健康码申领或加强针安排。

疫情下的特殊案例:何时需要跨省接种?

尽管常规情况下无需异地接种,但仍有三种例外:

- 特定疫苗需求:如安徽某居民需接种北京研发的某款新型疫苗(如针对变异株的二代疫苗),而该疫苗尚未在安徽上市,经申请后可协调接种。

- 国际旅行要求:部分国家要求入境者接种WHO紧急认证的疫苗(如科兴、国药),若安徽临时缺货,可凭证明赴京接种。

- 临床试验参与:北京部分三甲医院开展疫苗临床试验,志愿者需满足严格条件,且需签署知情同意书。

专家解读:疫苗政策背后的科学逻辑

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆曾公开表示:“疫苗接种的核心目标是建立群体免疫屏障,而非追求个体最优选择。”这一观点解释了为何政策强调“属地管理”——集中资源、避免重复接种和资源浪费。

以安徽为例,2023年全省疫苗配送量超过8000万剂,完全可满足本地需求,若大量居民跨省接种,反而可能导致配送链混乱,加剧地区间不平衡。

实用建议:安徽居民如何高效接种?

- 查询官方渠道:通过“皖事通”APP或本地疾控公众号获取实时接种点信息。

- 预约优先:部分社区提供“老年人绿色通道”或“夜间接种服务”,提前预约可减少排队。

- 关注加强针政策:随着病毒变异,安徽已启动针对奥密克戎的二价疫苗接种,需留意官方通知。

未来展望:全国“疫苗一张网”还有多远?

2023年,国家卫健委启动“免疫规划信息化升级工程”,目标是在3年内实现疫苗接种记录全国联网,届时,异地接种或补录将更加便捷,mRNA疫苗、鼻喷疫苗等新技术路径的引入,也将进一步丰富公众选择。

疫情三年,中国疫苗从紧急使用到全民覆盖,创造了人类公共卫生史的奇迹,对安徽居民而言,“北京疫苗”无需刻意追求,科学接种、信任本地化服务才是关键,正如钟南山院士所言:“疫苗是盾牌,团结是力量。”无论身在安徽还是北京,每一剂疫苗都在为终结疫情贡献力量。

(全文共计1382字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~