镜头下的自由呼吸,北京地铁不戴口罩拍照上传背后的社会观察

口罩与自由的边界

2020年新冠疫情爆发以来,口罩成为全球公共卫生的象征,严格的防疫政策曾使口罩成为公共场所的“标配”,而随着防疫政策的调整,口罩逐渐从“强制”变为“建议”,当一位乘客在北京地铁摘下口罩拍照并上传社交网络时,这一行为却引发了广泛讨论——是个人自由的彰显,还是对公共秩序的挑战?

本文将从社会心理、公共卫生、法律规范及网络舆论等多个角度,探讨“北京地铁不戴口罩拍照上传”现象背后的深层含义。

从“必须戴”到“自愿戴”:防疫政策的变迁

2023年初,中国优化调整疫情防控措施,多地取消公共场所强制佩戴口罩的要求,北京地铁也随之调整政策,不再强制乘客佩戴口罩,但仍建议在高峰时段或人员密集区域佩戴。

政策的松动并未完全改变人们的习惯,许多乘客仍自觉佩戴口罩,部分人则选择摘下口罩呼吸更自由,当有人在社交媒体上发布“北京地铁不戴口罩”的照片时,评论区往往呈现两极分化:

- 支持者认为:“政策已调整,戴不戴口罩是个人自由。”

- 反对者则质疑:“地铁人流密集,不戴口罩是否会影响他人健康?”

这种争议反映了社会对“后疫情时代”公共卫生习惯的不同认知。

拍照上传:是记录生活,还是博取流量?

在社交媒体时代,许多行为不再仅仅是个人选择,而是带有表演性质的公共表达,当一位乘客在地铁上摘下口罩拍照并上传网络时,其动机可能包括:

- 记录生活:单纯想表达“生活回归正常”的喜悦。

- 挑战规则:试探社会对“不戴口罩”的接受度。

- 吸引关注:利用争议话题获取流量,甚至制造对立。

部分网友认为,这种行为本身并无不妥,但若刻意强调“不戴口罩”并以此挑衅他人,则可能引发不必要的对立。

公共卫生与个人权利的平衡

尽管政策已调整,但地铁作为高密度公共场所,仍存在病毒传播风险,世界卫生组织(WHO)建议,在人群密集、通风不良的环境中,佩戴口罩仍是最有效的防护措施之一。

不戴口罩拍照上传的行为可能引发以下思考:

- 个人自由是否应以不损害他人健康为前提?

- 在公共场合,是否应保持一定的“防疫自觉”?

- 社交媒体是否放大了“反常规”行为的争议性?

一些国家(如日本)即使在疫情前,也有在流感季节戴口罩的习惯,这种“公德意识”或许值得借鉴。

法律与道德的双重审视

北京地铁已无强制口罩令,因此不戴口罩并不违法,但若乘客故意以“不戴口罩”为噱头制造混乱(如大声宣扬、挑衅他人),则可能违反《治安管理处罚法》。

社交平台上的舆论审判也值得关注:

- 部分网友对“不戴口罩者”进行人肉搜索或辱骂,这已涉嫌网络暴力。

- 另一部分人则过度解读政策,认为“戴口罩=防疫爱好者”,同样加剧了社会对立。

如何在法律框架内理性讨论,而非情绪化攻击,是网络时代的重要课题。

社会心理:从“恐惧”到“习惯”的转变

疫情三年,戴口罩已成为许多人的肌肉记忆,即使政策放开,部分人仍因心理惯性选择佩戴,而另一部分人则急于摆脱“口罩束缚”,甚至通过拍照上传来宣告“自由”。

心理学家认为,这种差异源于:

- 风险感知不同:有人仍担心感染,有人则认为疫情已结束。

- 社会从众心理:在地铁里,如果大多数人戴口罩,少数不戴的人可能感到压力。

- 身份表达:年轻人更可能通过“不戴口罩”表达个性,而中老年人更倾向于保守。

国际对比:不同国家的口罩文化

对比全球,各国对口罩的态度差异明显:

- 日本、韩国:长期有戴口罩习惯,即使无疫情,在流感季或花粉季也会佩戴。

- 欧美国家:多数人已彻底摘掉口罩,仅在医疗场所建议佩戴。

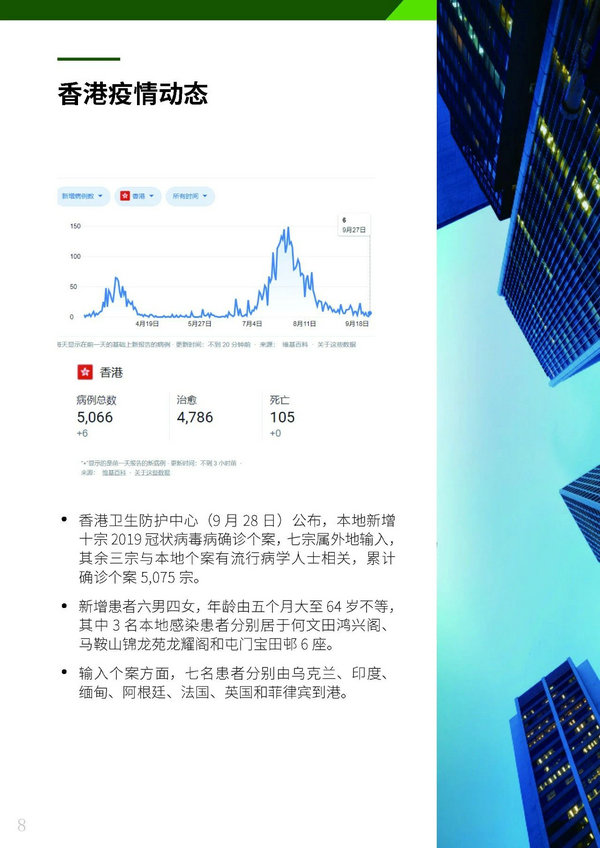

- 新加坡、香港:政策灵活,高峰时段地铁仍建议佩戴。

中国的口罩政策介于“严格”与“宽松”之间,而公众的适应过程仍在继续。

未来展望:如何在自由与责任间找到平衡?

随着疫情影响的淡化,口罩或许会像当年的“非典”时期一样,逐渐退出日常,但这一过程需要社会共识:

- 尊重个人选择:不戴口罩不应被污名化,戴口罩也不应被嘲笑。

- 保持科学态度:在流感高发期或新疫情出现时,公众应有意识地加强防护。

- 避免网络审判:理性讨论,而非通过拍照上传制造对立。

口罩之外,更需理性与包容

北京地铁不戴口罩拍照上传的现象,看似是个人行为,实则折射出后疫情时代的社会心态——人们对自由的渴望、对健康的担忧、对规则的试探,以及对认同的寻求。

在公共卫生与个人权利的平衡中,没有绝对的对错,但应有基本的互相尊重,摘下口罩呼吸新鲜空气是权利,而理解他人的谨慎选择则是修养。

或许,真正的“后疫情时代”,不仅是摘掉口罩,更是摘掉偏见,学会在自由与责任之间,找到更从容的生活方式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~