冰城与京华,哈尔滨至北京航线的百年变迁与时代印记

银翼连接的两座城市

当第一缕晨光穿透松花江上的薄雾,哈尔滨太平国际机场的跑道上,一架涂有凤凰标志的国航客机正蓄势待发,准备飞往千里之外的北京,这条连接中国东北重镇与政治文化中心的空中走廊,承载着远比表面所见更为丰富的历史沉淀与文化内涵,从民国初期的冒险飞行,到建国初期的政治纽带,再到改革开放后的经济动脉,哈尔滨至北京的航线如同一部微缩的中国民航发展史,折射出国家命运的起伏变迁与社会经济的飞速发展。

历史溯源:东北与华北的早期航空连接

中国民航的萌芽期可追溯至1920年代,而哈尔滨作为当时东北地区最国际化的城市,自然成为早期航空网络的重要节点,1921年,北洋政府交通部筹办"京哈航线",计划用法国制造的布雷盖14型飞机连接北京与哈尔滨,这一大胆设想虽因政局动荡和技术限制未能实现,却为中国民航史留下了最早的规划印记。

1931年"九一八事变"前,东北地区的航空业已有相当发展,由张学良主导的东北航空处曾运营沈阳至哈尔滨的定期航班,使用的德国容克W33型飞机可载客4-6人,航程约500公里,据《东北航空志》记载,这些航班夏季每周三班,冬季减至一班,单程飞行时间约4小时,票价为120银元,相当于普通工人三个月的工资,当时哈尔滨马家沟机场(今哈尔滨工业大学校园内)的候机室仅是一栋二层小楼,乘客需提前一天报到,接受简单的体检和称重。

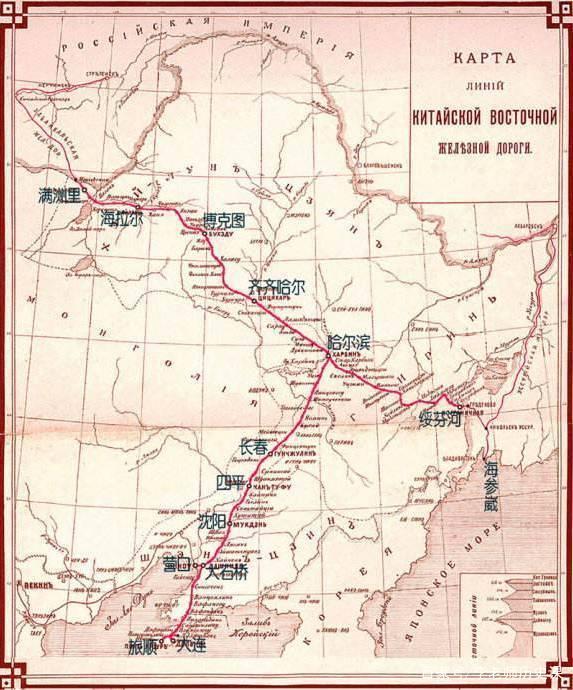

伪满时期,日本满州航空株式会社垄断了东北航空运输,开辟了"新京"(长春)经哈尔滨至"北安"(黑河)的航线,用于军事运输和资源掠夺,普通中国人极少有机会乘坐,1945年日本投降后,苏联红军短暂接管了哈尔滨机场,直到1949年新中国成立,这条连接东北与华北的空中通道才真正回到人民手中。

建国初期:政治纽带与民航雏形(1949-1978)

1949年11月2日,中国民用航空局正式成立,标志着新中国民航事业的起步,1950年7月1日,中苏民用航空股份公司开通了北京-沈阳-哈尔滨-齐齐哈尔-海拉尔-赤塔国际航线,使用里-2型飞机,这是哈尔滨历史上第一条定期民航航线,据原中苏航空公司飞行员李志远回忆:"当时的里-2飞机没有加压舱,飞越兴安岭时颠簸剧烈,冬天机舱内温度常在零下20度,乘客们都裹着棉大衣。"

1955年苏联移交全部股份后,中国民航开始独立经营国内航线,1958年,民航北京管理处使用伊尔-14型飞机开通北京-哈尔滨直达航班,每周两班,全程约4小时,这一时期乘坐飞机需凭县团级以上单位介绍信,乘客多为政府官员、外交人员和紧急公务人员,原黑龙江省政协副主席王金陵在回忆录中写道:"1962年冬,我奉命紧急进京汇报工作,乘坐的是伊尔-14,飞机在气流中剧烈颠簸,多数乘客呕吐不止,但想到12小时就能到北京,比火车快了三倍,还是觉得值得。"

文化大革命期间,哈尔滨至北京航线成为"革命串联"的重要通道,1967年1月,哈尔滨红色造反团曾包机进京"汇报革命工作",导致正常航班一度停运,直到1972年后,随着中美关系缓和和民航技术提升,航线才逐步恢复正常,1974年,中国民航引进英国三叉戟客机,哈尔滨至北京航线首次采用喷气式客机,飞行时间缩短至2小时。

改革开放:经济动脉与民航大众化(1978-2000)

1978年改革开放的春风吹拂神州大地,哈尔滨至北京航线迎来了历史性转折,1980年,中国民航脱离空军建制,实行企业化管理,机票开始向普通民众开放,据民航东北管理局档案记载,1983年哈尔滨至北京航线年旅客运输量首次突破10万人次,较1978年增长近5倍。

1984年,哈尔滨阎家岗机场(今太平国际机场)新航站楼投入使用,跑道延长至3200米,可起降波音707等大型客机,同年,民航黑龙江省管理局成立,开始独立经营省内航线,原民航哈尔滨售票处主任张淑芳回忆:"80年代中期,哈尔滨至北京每天有2-3班,使用三叉戟或伊尔-18,机票价格是128元,相当于普通工人两个月工资,但已经比过去容易买多了,结婚、探亲、看病都能申请。"

1990年代,中国民航经历了一系列深刻变革,1993年,民航总局允许地方组建航空公司,北航天鹅航空(后并入南航)开始在哈尔滨运营,1996年,哈尔滨至北京航线引入波音737-300型飞机,飞行时间缩短至1小时40分钟,据《黑龙江民航志》统计,1999年该航线年旅客量达68万人次,日均航班量增至8班,成为东北地区最繁忙的航线之一。

这一时期,航线乘客结构也发生显著变化,哈尔滨工业大学教授陈志强研究发现:"80年代乘客中政府官员占60%以上,到90年代末已降至30%以下,取而代之的是商人、游客和普通探亲者。"这一变化生动反映了改革开放带来的社会流动性增强和市场经济活力。

新世纪腾飞:枢纽建设与竞争格局(2000-2020)

进入21世纪,哈尔滨至北京航线迎来了爆发式增长,2003年,哈尔滨太平国际机场新航站楼启用,设计年吞吐量666万人次;2005年,机场升级为国际机场,开通首条国际航线,北京首都机场T3航站楼于2008年投入使用,为东北航线提供了更多时刻资源。

航空公司竞争格局也日益多元化,除国航、南航、东航三大航外,海航、深航、山航等纷纷加入哈尔滨至北京航线竞争,2010年,该航线日均航班量突破20班,高峰时段达到每小时1班的"空中快巴"密度,民航数据分析机构OAG统计显示,2015年哈尔滨至北京航线年旅客量达289万人次,位居全国繁忙航线第15位。

高铁的开通对航线产生了复杂影响,2012年哈大高铁开通后,哈尔滨至北京最快列车行程缩短至8小时,分流了部分对价格敏感的旅客,但航空凭借时间优势(飞行1小时50分钟)保持了高端客源,黑龙江机场集团市场部经理刘阳分析:"高铁开通后航线客座率短期下降5%,但通过优化航班时刻、提高服务品质,很快恢复并超过原有水平。"

这一时期,航线也见证了航空技术的进步,2017年,南航在哈尔滨至北京航线首次投入空客A321neo客机,燃油效率提高15%;2019年,国航在该航线试用电子飞行包(EFB),实现无纸化驾驶舱,这些技术创新不仅提升了飞行安全,也改善了乘客体验。

疫情考验与后疫情复苏(2020-2023)

2020年初,新冠疫情给民航业带来前所未有的冲击,1月23日武汉封城后,哈尔滨至北京航线航班量锐减80%,2月中旬一度停航,黑龙江机场集团防疫办公室主任赵明回忆:"最困难时每天只有一班'独苗'航班,乘客不足20人,主要是必需的公务人员和医疗物资运输。"

随着疫情防控常态化,航线逐步恢复,2020年5月,民航局实施"五个一"政策,哈尔滨至北京航线保持每天1班;8月暑期旺季增至每天3班,与疫情前相比,航空公司更加注重航线效益,普遍采用小型飞机(如空客A320、波音737-800)执飞,并推出"随心飞"等创新产品刺激需求。

疫情也加速了航空服务的数字化转型,2021年,哈尔滨机场实现"一脸通行"全流程自助服务;2022年,国航在哈尔滨至北京航线推广"无接触"服务,乘客可通过APP完成值机、安检、登机全流程,这些变化虽然源于防疫需要,却永久改变了人们的乘机习惯。

2023年全面放开后,哈尔滨至北京航线迎来报复性增长,春运期间日均航班量恢复至15班,客座率达90%以上,特别值得一提的是,随着"冰雪旅游"热度攀升,大量南方游客选择经北京中转至哈尔滨,使该航线冬季客流量反超夏季,改变了传统的季节性特征。

文化观察:航线上的社会变迁

哈尔滨至北京航线如同一面镜子,映照出中国社会的深刻变迁,在服务理念上,从计划经济时代的"冷面孔"到如今的"微笑服务",反映了整个服务业的质量革命,乘客王丽华对比了她1987年和2023年的乘机体验:"以前乘务员像管教干部,现在会蹲下来为老人系安全带;以前发一小包花生米,现在有哈红肠、格瓦斯等龙江特色餐食。"

在乘客构成上,航线见证了社会阶层的流动与多元化,80年代主要是干部和国企人员;90年代增加了个体户和"倒爷";新世纪以来,游客、学生、商务人士、农民工等各色人群共同构成了万花筒般的机舱社会,社会学家李明宇指出:"这条航线上的乘客结构变化,是中国社会从单一向多元转型的生动写照。"

两地文化通过航线不断交融,哈尔滨的俄式建筑、冰雪文化通过这条航线传播到全国;北京的京剧、相声等传统文化也借此传入东北,航空公司也积极充当文化使者,南航"龙江风情"主题航班、国航"京韵"特色服务等都成为航线上的文化名片。

智慧航空与区域协同

展望未来,哈尔滨至北京航线将迎来新的发展机遇,大兴机场全面投运后,将为东北航线提供更多时刻资源;国产ARJ21、C919等飞机有望加入航线运营,提升自主可控能力;可持续航空燃料(SAF)的应用将减少航线碳足迹。

区域协同发展战略也将为航线注入新动能,随着"东北振兴"战略深入实施和京津冀协同发展持续推进,两地人员往来和经贸合作将更加紧密,哈尔滨工业大学经济管理学院教授张伟预测:"未来五年,哈尔滨至北京航线年旅客量有望突破400万人次,商务旅客比例将进一步提升。"

技术创新将重塑航线体验,黑龙江机场集团规划部透露,哈尔滨机场T3航站楼将引入行李机器人、智能安检等新技术;航空公司计划在该航线试点"数字客舱",乘客可通过个人设备享受定制化娱乐服务,这些创新将使1小时50分钟的航程更加高效舒适。

两座城市的空中对话

从螺旋桨到喷气式,从政治专线到大众交通,哈尔滨至北京航线的百年变迁,是一部浓缩的中国民航发展史,更是一部生动的社会变革史,这条航线上,曾运送过紧急调运的抗疫物资,承载过归心似箭的游子,搭载过追逐梦想的创业者,也见证过甜蜜旅行的情侣,每一个航班都是一次冰城与京华的对话,每一次起降都记录着时代的脉动。

当夜幕降临,又一架从哈尔滨飞往北京的航班划破天际,它不仅是两地间的交通工具,更是连接历史与未来、传统与现代的纽带,在这条航线上,我们看到了中国民航从无到有、从弱到强的奋斗历程,也看到了一个国家走向繁荣富强的坚定步伐,随着"交通强国"战略的深入实施,这条承载着无数记忆的空中走廊,必将书写更加辉煌的新篇章。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~