丰台村支书的三把火,一位基层干部的治理密码与人性温度

在北京这座国际化大都市的版图上,丰台区的城乡结合部如同一块独特的拼图,而在这块拼图中,村支书这一角色承载着传统与现代的双重使命,他们既是乡村治理的"最后一公里"执行者,又是城市化浪潮中的前沿观察者,本文将以丰台区某村支书王建国的真实工作经历为蓝本,透过一位基层干部的日常,揭示当代中国基层治理的复杂纹理与人性光辉。

身份的双重性:穿西装的"泥腿子"

王建国的办公室墙上挂着一幅字:"脚下有泥,心中有光",这七个字精准概括了当代村支书的身份双重性,每天早上七点半,当城市白领还在通勤路上时,王建国已经完成了村口的例行巡查,他习惯穿着熨烫平整的衬衫,却总是一双便于走动的运动鞋——这身"混搭"装扮恰如其分地象征着他的工作状态:需要以现代管理者的形象出席各种会议,又必须保持随时能下地头、进农户的"泥腿子"本色。

在丰台这个快速城市化的区域,村支书的工作内容早已超越了传统意义上的"村干部"范畴,王建国每周的工作日志显示:周一上午处理村民宅基地纠纷,下午参加区政府城市规划研讨会;周二协调村办企业与投资方谈判,晚上主持党员学习会;周三接待市级文明村检查,周四处理拆迁补偿个案...这种工作节奏要求他必须同时掌握土地政策法规、商业谈判技巧、心理学知识甚至基础外语能力。

"我们这些村支书,说土不土,说洋不洋。"王建国这样自嘲,但正是这种"跨界"能力,使得他能够在传统乡土逻辑与现代治理要求之间架起沟通桥梁,当老一辈村民用"咱村东头那块地"指代某处争议地块时,他能迅速在规划图纸上准确定位;当年轻村民用网络流行语表达诉求时,他也能接上话茬,这种"翻译"能力,成为当代基层治理不可或缺的软实力。

治理的三重挑战:在矛盾中寻找平衡点

丰台区作为北京城南行动计划的核心区域,正经历着前所未有的空间重构与社会转型,王建国所在的村子面临三大治理挑战,构成了当代城市化进程中基层治理的典型样本。

土地开发与村民利益的拉锯战最为棘手,某次村民代表大会上,关于一块30亩集体土地的开发方案引发激烈争论,投资方提出的商业综合体方案能为村集体带来可观收益,但会彻底改变村庄风貌;而村民自发的"田园综合体"构想则缺乏专业运营能力,王建国没有简单表决了事,而是组织村民代表前往类似成功案例实地考察,邀请专家进行可行性分析,最终促成了一个保留部分农田特色的混合开发方案,这个过程耗时三个月,却为后续类似决策建立了理性协商的范本。

人口结构变化带来的治理复杂度呈几何级增长,原本1800人的村庄,现在实际居住人口超过6000,外来租户与本地村民的利益诉求差异明显,王建国创新推出"新村民积分制",将垃圾分类、志愿服务等行为纳入积分体系,积分与子女入学、便民服务等挂钩,有效促进了社区共治,这套后来被媒体称为"丰台模式"的做法,其实源自他对小区物业管理的观察和改造。

传统观念与现代治理的碰撞则更为隐性而深刻,在处理一起老人赡养纠纷时,王建国发现单纯讲法律条文反而激化矛盾,他转而邀请村中长者组成"劝和小组",在祠堂里用乡规民约调解,最终达成各方接受的协议,这种"法治为纲、德治为润、自治为基"的多元治理思路,体现了中国基层治理的智慧。

人性的温度:硬政策下的软执行

基层工作的艺术,往往体现在政策执行的"最后一米",王建国办公室抽屉里珍藏的几十本工作笔记,记录了大量"非标准化"的治理案例,展现了制度与人性的微妙互动。

有个案例颇具代表性:按照拆迁政策,村民老张家200平方米的违建必须拆除,但老张妻子重病在床,简单执法可能引发悲剧,王建国没有机械执行,而是多方协调:先帮老张申请大病救助,联系其子女做思想工作,同时在村集体用房中临时安置,最后老张主动配合拆除,这个过程中,王建国挨了老张三次骂,去医院探望了五次,打了不下二十个协调电话,事后老张送来的锦旗上写着"铁面柔情",这四个字或许是对当代基层干部最贴切的评价。

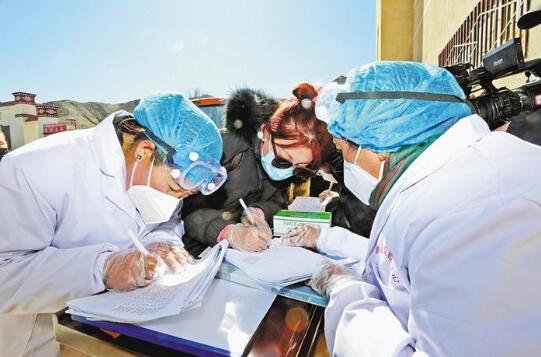

在新冠疫情防控最严峻时期,王建国带领村干部创造的"五色管理法"(按风险等级分类服务)既保证了防控效果,又兼顾了人文关怀,为独居老人代购药品时详细记录用药习惯,为居家隔离家庭送菜时注意饮食禁忌,这些细节积累起了村民的信任,这种信任资本,往往在关键时刻转化为治理效能——当村里推进垃圾分类时,原本预计三个月的推广期,实际只用了一个半月就达到90%的参与率。

未来的思考:村支书角色的时代转型

随着北京城市更新的深入推进,丰台各村镇正面临更深层次的社会转型,王建国们的工作也在发生质的改变:从管理向服务转型,从执行向创新转型,从经验型向专业型转型。

在最近一次丰台区村支书培训会上,王建国分享的案例引发了热烈讨论,他通过引进专业社工机构,将原本简单的"扶贫帮困"升级为"能力建设",帮助低收入家庭获得可持续生计能力,这种工作思路的转变,预示着基层治理正在从"输血式"向"造血式"进化。

数字化治理的挑战同样摆在面前,当区里推广"智慧社区"平台时,王建国没有简单照搬城市社区模式,而是组织开发了适合中老年村民使用的语音交互功能,保留了线下代办渠道,这种"技术适配人而非人适应技术"的理念,体现了基层治理者应有的主体意识。

回望王建国五年的村支书历程,从最初被质疑"太年轻没经验",到现在村民口中的"我们的王书记",这个转变过程本身就是中国基层治理现代化的一个缩影,在会议室与田间地头之间,在政策文件与家长里短之间,在传统惯性与现代变革之间,当代村支书正在书写着独具中国特色的治理叙事。

丰台的早晨,王建国依然保持着巡查的习惯,不同的是,现在常有村民主动迎上来,不是反映问题,而是递上一杯热茶,聊聊家长里短,这种自然而然的亲近,或许就是对基层工作者最高的褒奖,在这片既古老又年轻的土地上,村支书角色的演变仍在继续,他们用双脚丈量着中国社会治理现代化的真实进度,用双手传递着政策与人心的温度。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~