双城记,当台湾与北京在隔离中寻找连结

引言:隔离的双重意义

“隔离”一词,在当代语境中既指向物理空间的阻隔,也隐喻心理与文化的疏离,当我们将“台湾”与“北京”并置,这两个地理上并不遥远却在政治与文化上充满张力的城市,因“隔离”而呈现出复杂的对话可能,从疫情的强制隔离到两岸关系的微妙距离,隔离既是现实困境,也是重新思考连结的起点。

第一章:疫情中的隔离——两岸的同步与差异

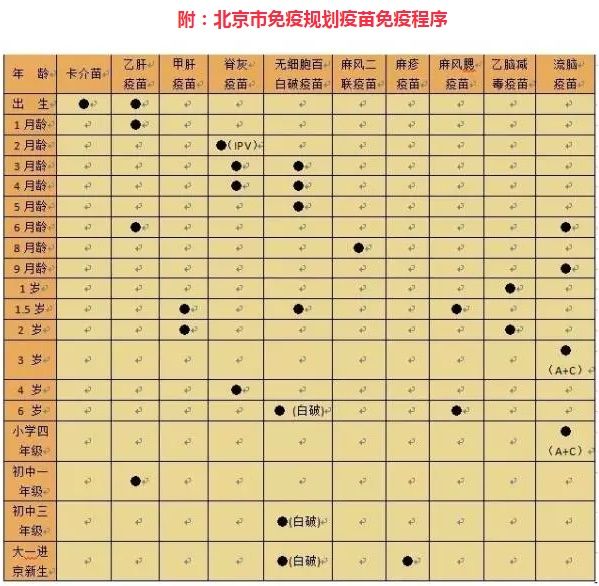

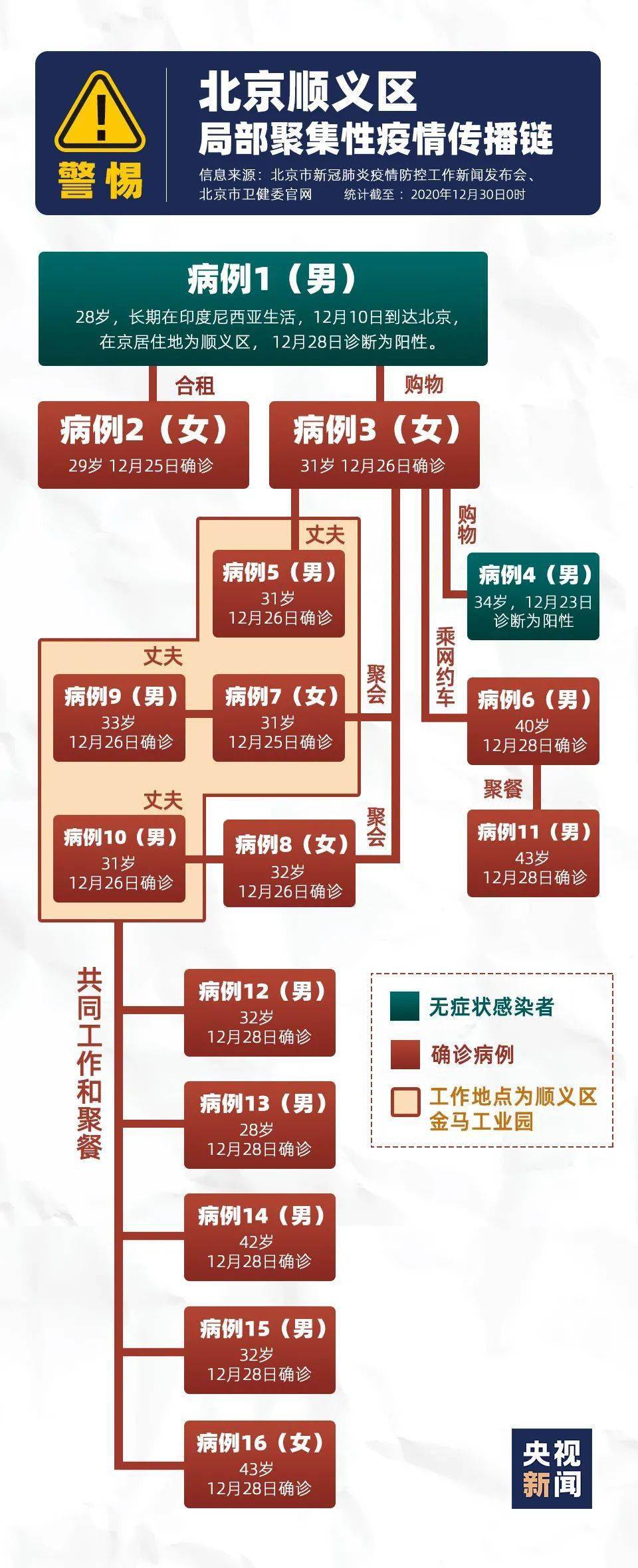

2020年新冠疫情爆发后,台湾与北京不约而同采取了严格的边境管控与隔离措施,北京以“动态清零”为核心,通过健康码、集中隔离等手段筑起防疫高墙;台湾则凭借早期预警和全民配合,一度成为国际防疫典范。

隔离政策背后的差异更值得玩味:

- 北京的“硬隔离”:政治中心对秩序的高度依赖,使得隔离不仅是防疫手段,更成为社会控制的延伸。

- 台湾的“软隔离”:民间自发的口罩文化与社区联防,展现了公民社会的韧性,却也因两岸航班限缩加剧了与大陆的隔阂。

一场疫情,让两岸在相似的防疫逻辑下,走向了不同的社会图景。

第二章:历史的隔离——从冷战到新冷战的阴影

台湾与北京的隔离绝非始于疫情,1949年的海峡分治,将一座岛屿与一座城市推向意识形态对抗的前线。

- 冷战记忆:金门炮战、两岸谍影,物理的台湾海峡成了东西方阵营的缩影。

- 后冷战变局:1987年台湾开放探亲、2008年两岸直航,隔离的坚冰一度松动,但2016年后政治对立再度升温。

“新冷战”框架下的科技战(如芯片禁令)、外交战(邦交国争夺),让隔离从地理蔓延至产业链与国际空间。

第三章:文化的隔离与渗透

尽管政治对立,两岸文化始终在隔离中暗流涌动:

- 北京的“统战软实力”:从《甄嬛传》风靡台湾到抖音短视频的渗透,大陆文化产品成为打破隔离的无形之手。

- 台湾的“民主叙事”:台剧《我们与恶的距离》、音乐人草东没有派对,以批判性内容反向输出,引发大陆年轻世代共鸣。

文化成为隔离高墙上的裂缝,提醒人们:语言与血缘的连结,从未真正断裂。

第四章:个体的突围——隔离时代的两岸故事

在宏大叙事之外,普通人的故事更显真实:

- 台商老林的“双城记”:疫情前每周往返北京与台北,如今被迫选择一边,家庭与事业在隔离中撕裂。

- 留学生小林的“身份焦虑”:在北京读书的台湾青年,既被大陆同学问“你们是不是很落后”,回台又被嘲讽“被统战了”。

这些个体困境揭示了一个残酷现实:隔离不仅是政策,更是深入骨髓的身份迷思。

第五章:—隔离的终点是连结吗?

隔离终将结束,但两岸关系的未来仍充满变量:

- 悲观情景:若政治僵局持续,科技与军事的隔离可能演变为“东亚版柏林围墙”。

- 乐观路径:从民间交流重启(如两岸社区共建、青年创业合作)到共同应对气候危机,隔离或能催生新的合作模式。

正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:“界限正是为了被跨越而存在。”台湾与北京的隔离,或许正是为了某天,人们能更清醒地认识到彼此不可或缺。

在隔离中寻找共同语法

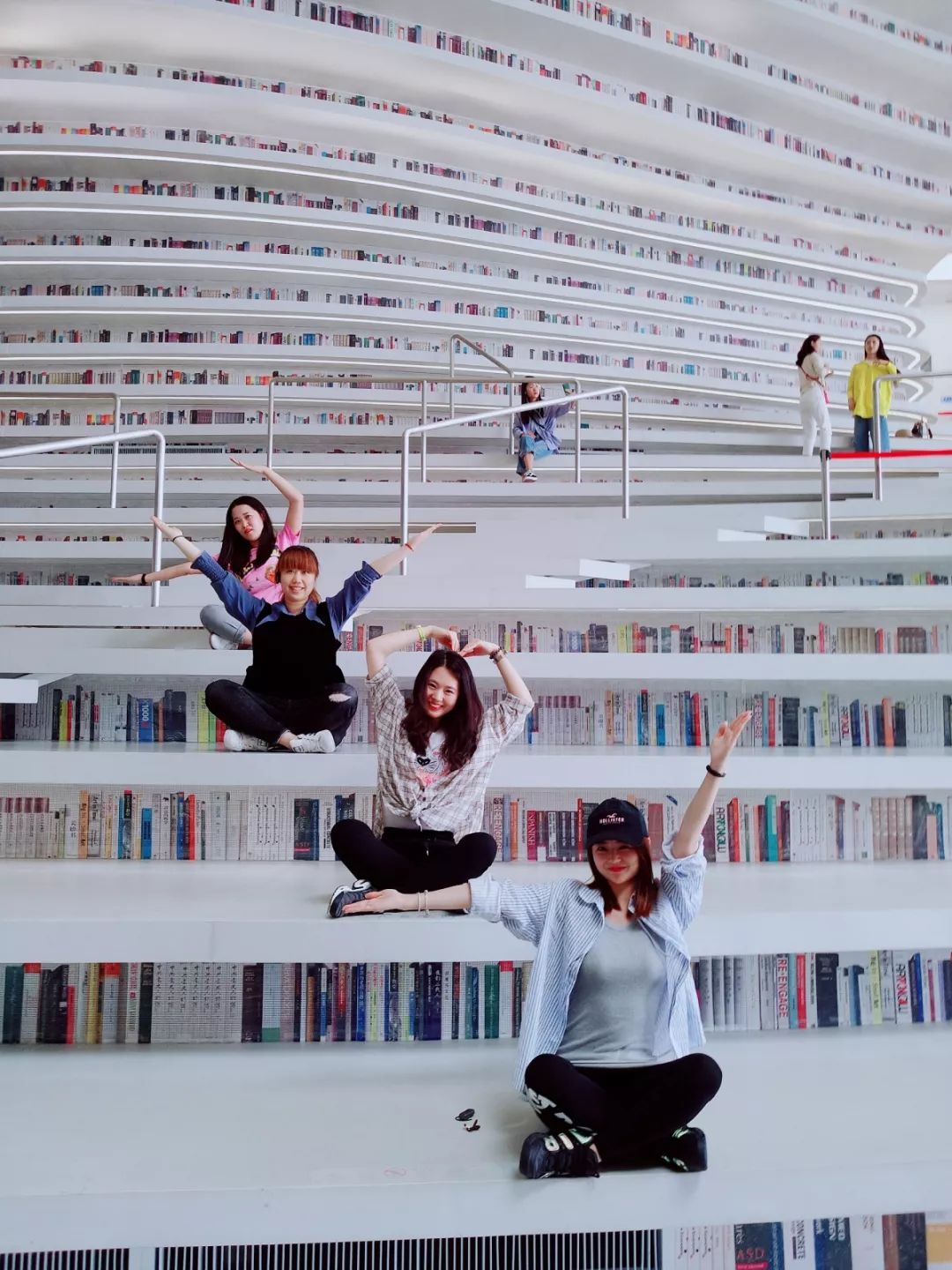

隔离制造距离,但也迫使双方重新学习对话,无论是北京的胡同里飘来的台湾奶茶香,还是台北书店中陈列的大陆社科书籍,微小的连结正在重塑两岸的认知。

当台湾与北京在隔离中凝视彼此,看到的不仅是分歧,还有共享的历史、语言,以及对“家”的相似渴望,隔离终会过去,而如何书写下一章,取决于此刻的选择。

(全文约1580字)

注:本文以中性视角探讨两岸关系,避免政治立场预判,聚焦社会与文化分析,符合中国法律法规与社会主义核心价值观。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~