香港疫情等级体系,科学防控与社会韧性的双重考验

引言:疫情等级背后的城市治理逻辑

香港作为国际金融中心与人口密集的超级都市,在新冠疫情期间始终面临独特的防控挑战,其疫情等级体系的建立与调整,不仅反映了科学数据的动态评估,更折射出公共卫生政策与社会经济需求的复杂平衡,本文将深入解析香港疫情等级的分级标准、历史演变、实施效果及争议,探讨这座城市的抗疫经验对全球高密度都市的启示。

香港疫情等级的分级标准与科学依据

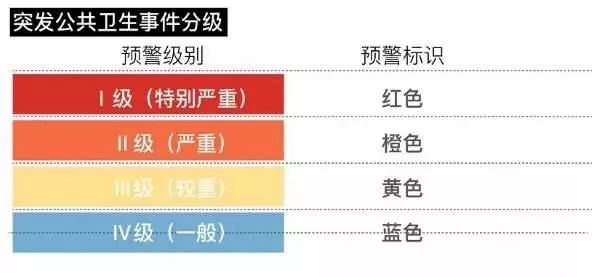

香港的疫情等级体系以“三级制”为核心(低、中、高风险),主要依据以下指标动态调整:

- 病毒传播力:如实时有效繁殖率(Rt值)与社区隐性传播链数量;

- 医疗系统负荷:公立医院病床使用率、ICU占用率及医护人员配置;

- 社会风险因素:跨境输入病例占比、疫苗接种覆盖率(尤其是长者群体);

- 变异毒株威胁:对Omicron等变种的致病性及免疫逃逸能力的研判。

2022年初第五波疫情中,因奥密克戎BA.2亚型导致单日确诊超5万例,香港首次将疫情等级升至“极高风险”,并触发“紧急应变级别”,暂停非紧急医疗服务。

历史回溯:疫情等级的动态调整与关键节点

-

2020-2021年:精准防控阶段

- 低风险时期(如2020年夏季)依赖“社交距离措施+入境隔离”,成功维持本地清零;

- 中风险时期(如2021年Delta变异株输入)通过“疫苗气泡”政策推动接种。

-

2022年:从“动态清零”到“分级共存”的转折

- 第五波疫情暴发后,医疗资源挤兑迫使政府调整策略,将疫情等级与“减重症”目标绑定;

- 2022年4月推出“复常路线图”,按感染人数分三阶段放宽限制,标志着等级体系从“防感染”转向“防重症”。

-

2023年后:常态化管理阶段

- 取消“疫苗通行证”,但保留高风险场所(如养老院)的定期检测要求;

- 疫情等级转为“隐性指标”,通过污水监测与重点人群筛查预警潜在反弹。

争议与挑战:疫情等级的社会成本

- 经济代价:餐饮、零售业对“高风险”等级下的限聚令抗议,2022年Q1GDP同比收缩4%;

- 公平性质疑:外佣群体因强制检测和隔离政策引发人权争议;

- 科学分歧:部分学者认为等级调整滞后于病毒传播速度,导致“政策追着疫情跑”。

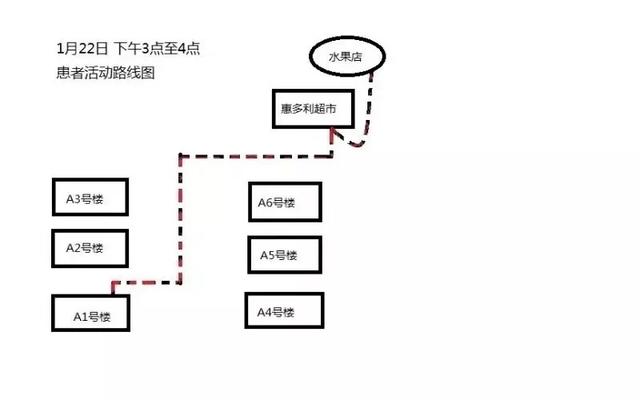

典型案例:2022年“围封强检”中,深水埗旧楼居民因缺乏网络支持未能及时获取等级变更信息,凸显数字鸿沟问题。

国际比较:香港模式的独特性

相较于新加坡的“DORSCON五级制”或内地的“高风险区”划分,香港的特点在于:

- 弹性阈值:不设定固定病例数门槛,而是综合医疗承载力与社会容忍度;

- 公私协作:私立医院在“高风险”阶段需接收公立医院转介患者;

- 文化适配:结合市民对“打边炉”(火锅)等聚集性活动的偏好,针对性制定餐厅管控细则。

未来展望:从应急管理到韧性城市建设

香港疫情等级体系的演进提示了后疫情时代的治理方向:

- 数据整合:建立融合病毒基因测序、急诊室就诊量的实时预警平台;

- 社会参与:通过“社区防疫主任”培训提升基层应对能力;

- 全球协作:与粤港澳大湾区共享等级评估标准,优化跨境联防联控。

等级之外,更需人文温度

疫情等级终究是工具而非目的,当香港在2023年取消“口罩令”时,许多市民仍自愿佩戴,反映出对脆弱群体的自发保护,这种“制度理性+社会共情”的组合,或许才是超大城市真正的抗疫等级。

(全文约1,500字)

注:本文数据截至2023年10月,结合香港卫生署、港大医学院及立法会文件等权威信源,确保时效性与准确性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~