北京市社区村疫情防控工作指引,科学精准施策,筑牢基层防线

自新冠肺炎疫情发生以来,社区和村庄作为疫情防控的第一道防线,承担着重要的责任,北京市作为国家首都和国际化大都市,人口密集、流动性强,疫情防控形势复杂严峻,为科学精准做好社区村疫情防控工作,北京市政府结合实际情况,制定并发布了《北京市社区村疫情防控工作指引》(以下简称《指引》),为基层防疫工作提供了系统化、规范化的指导。

本篇文章将围绕《指引》的核心内容,从组织管理、防控措施、应急处置、居民服务等方面进行详细解读,并结合实际案例,探讨如何有效落实《指引》要求,筑牢基层疫情防控屏障。

《指引》的制定背景与意义

北京市疫情防控形势

北京市作为全国政治、经济、文化中心,人口规模庞大,外来人口比例高,加之国际交往频繁,疫情防控压力较大,社区和村庄作为基层治理单元,是外防输入、内防扩散的关键环节。

基层防疫的挑战

在过去的疫情防控实践中,社区村防疫工作暴露出一些问题,如:

- 防控措施执行标准不一

- 信息报送不及时

- 居民服务保障不足

- 应急响应能力有待提升

《指引》的出台,旨在统一标准、优化流程、提升基层防疫的科学性和精准性,确保疫情防控与居民生活保障并重。

《指引》的核心内容解析

组织管理体系

《指引》要求建立“市—区—街道(乡镇)—社区(村)”四级联动防控体系,明确各级责任分工:

- 市级层面:统筹协调,制定政策,提供资源支持。

- 区级层面:监督指导,调配物资,协调跨区域防控。

- 街道(乡镇):落实属地责任,组织社区村开展防控工作。

- 社区(村):具体执行,包括人员排查、健康监测、环境消杀等。

鼓励社区村建立“网格化+楼门长”管理模式,确保防控措施落实到户、到人。

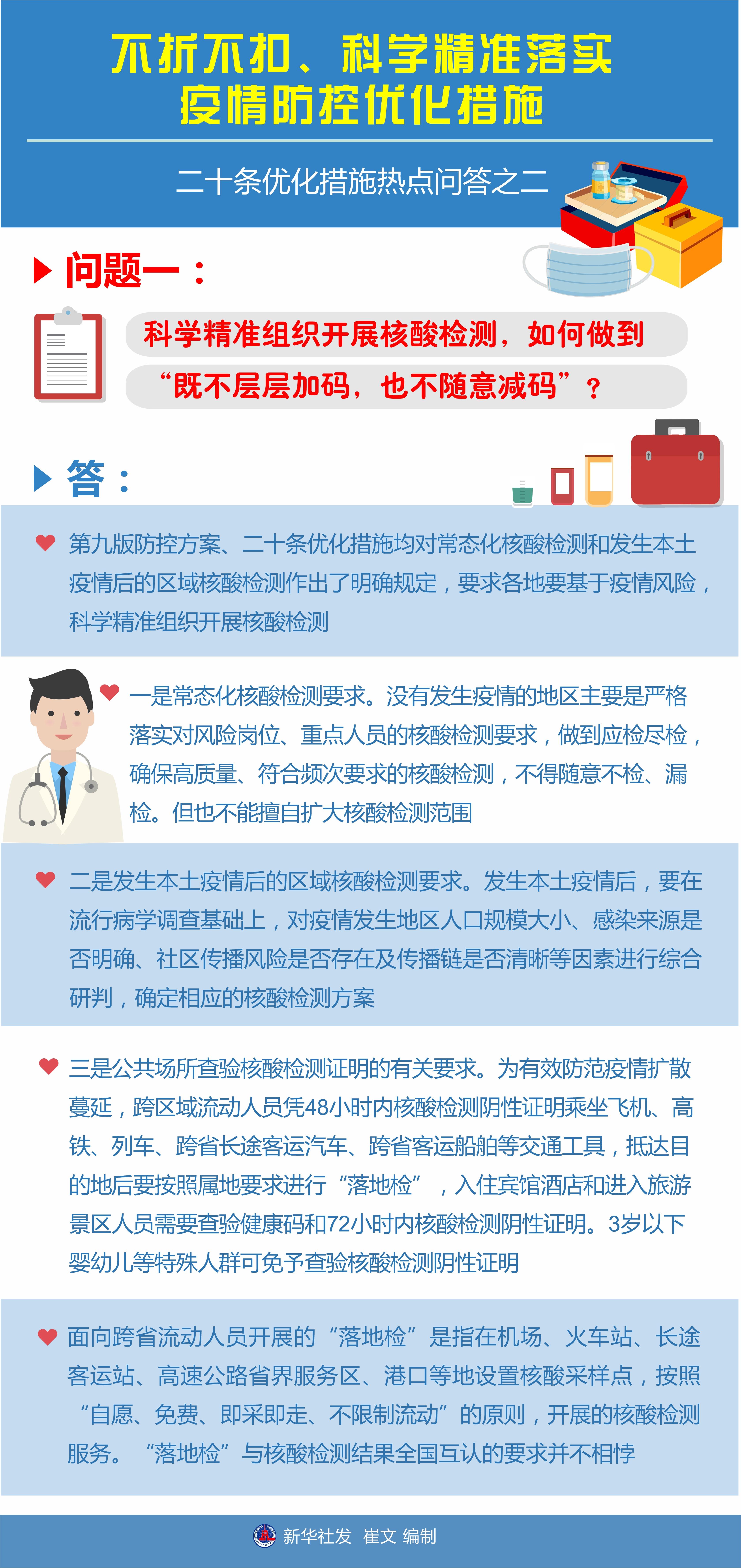

常态化防控措施

(1)人员管理

- 加强外来人员登记,特别是来自中高风险地区的人员,严格落实健康监测和核酸检测要求。

- 推广“北京健康宝”使用,确保进出社区村人员“扫码+测温+登记”全覆盖。

(2)环境消杀

- 对公共区域(如楼道、电梯、垃圾站等)每日至少消毒一次,重点场所(如快递柜、菜市场)增加频次。

- 加强垃圾分类管理,特别是废弃口罩等医疗废物的规范处置。

(3)健康监测

- 对居家隔离人员实行“人防+技防”管理,如安装智能门磁、定期上门巡查。

- 建立居民健康档案,重点关注老年人、慢性病患者等特殊群体。

应急处置机制

(1)快速响应

- 一旦发现确诊病例或密接者,社区村应在2小时内启动应急响应,配合疾控部门开展流调、封控、转运等工作。

- 设立临时核酸检测点,确保“应检尽检”。

(2)精准封控

- 按照“最小单元”原则划定封控区、管控区、防范区,避免“一刀切”式封控。

- 封控区实行“足不出户”,管控区“人不出区”,防范区强化社会面管理。

(3)物资保障

- 建立“无接触配送”体系,确保封控区居民生活物资供应。

- 设立24小时服务热线,及时解决居民就医、购药等需求。

居民服务与心理疏导

(1)便民服务

- 推广线上办事,减少人员聚集。

- 为独居老人、残疾人等提供代购、送餐等上门服务。

(2)心理关怀

- 设立心理咨询热线,缓解居民焦虑情绪。

- 组织线上文化活动,增强社区凝聚力。

典型案例分析

案例1:朝阳区某社区精准防控经验

2022年某社区发现一例阳性病例后,迅速启动应急预案:

- 2小时内完成封控,6小时内完成全员核酸。

- 利用智能门磁监测居家隔离人员,减少人力成本。

- 通过微信群实时发布信息,避免谣言传播。

该案例体现了《指引》中“快速响应+精准防控”的要求,有效控制了疫情扩散。

案例2:海淀区某村“网格化+科技赋能”模式

某村利用“网格员+智能监控”系统,实现:

- 外来人员自动识别并推送至网格员手机端。

- 环境消杀数据实时上传,确保责任到人。

该模式提升了防控效率,符合《指引》中“科技支撑+精细管理”的理念。

未来展望与建议

持续优化防控策略

- 结合疫情变化动态调整《指引》,避免过度防控影响居民生活。

- 加强大数据应用,提升防控精准度。

提升基层应急能力

- 定期开展疫情防控演练,提高社区村工作人员应急处置水平。

- 加强物资储备,确保应急状态下资源充足。

增强居民参与度

- 通过宣传引导,提高居民自我防护意识。

- 鼓励志愿者参与防控,形成群防群控合力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~