在新冠疫情的宏大叙事中,每一个区域的疫情风险等级调整,都不仅仅是一个简单的颜色变化或官方公告,它是一面棱镜,折射出城市管理的精度、社会运行的韧性与普通民众生活的温度,长春市宽城区,作为这座北国春城的重要组成部分,其疫情等级的每一次动态演变,都牵动着无数人的心弦,也深刻记录了一段特殊时期的挑战与应对,本文将深入探讨宽城区疫情等级变化背后的深层逻辑、影响以及带给我们的启示。

疫情风险等级:科学防控的“度量衡”

我们需要理解“疫情风险等级”这一概念的内涵,它并非主观臆断,而是基于《新型冠状病毒肺炎防控方案》建立的一套科学评估体系,通常根据区域内新增病例数、感染来源是否明确、有无社区传播风险等因素,划分为高风险区、中风险区和低风险区,对于长春市宽城区而言,这一等级的设定与调整,是省市两级疾控专家团队基于实时疫情数据、流行病学调查结果进行综合研判后作出的科学决策,它如同一支精准的“度量衡”,衡量着疫情的严峻程度,也指引着差异化、精准化防控策略的制定与实施,当宽城区被划定为特定风险等级时,意味着相应的管控措施——如封控区、管控区的划定,核酸检测的频率,社会面活动的限制等——将随之启动,其根本目的在于最快速度切断传播链,最大限度保护人民生命健康。

宽城区疫情等级的动态轨迹:挑战与应对的缩影

回顾宽城区的抗疫历程,其疫情风险等级并非一成不变,而是呈现出一条动态变化的轨迹,在疫情形势较为平稳的时期,宽城区长期保持在低风险状态,市井繁华,烟火气浓,当本土疫情出现,尤其是面对传播力更强的变异毒株时,宽城区可能因出现本土病例或聚集性疫情而面临风险等级上调的压力。

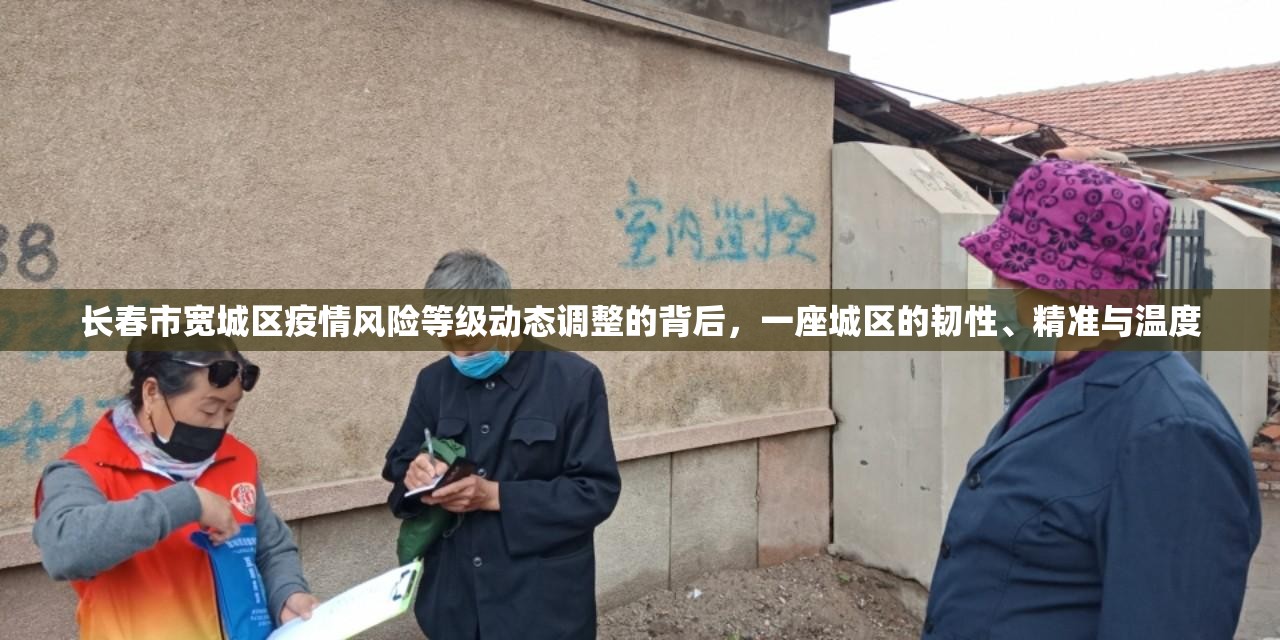

每一次风险等级的上调,对宽城区而言都是一次严峻的考验,这考验着基层社区的动员能力,如何在短时间内组织起高效的核酸筛查、物资保供和特殊人群关爱体系;考验着城市管理的智慧,如何在严格管控与保障基本民生之间找到平衡点;更考验着每一位宽城居民的耐心、理解与配合,可以看到,在应对挑战的过程中,宽城区乃至整个长春市展现出了强大的组织动员能力和众志成城的决心,从流调溯源队伍的争分夺秒,到“大白”们和志愿者的日夜坚守,再到普通市民自觉遵守防疫规定、有序参与核酸检测,每一个环节都凝聚着战胜疫情的力量,而当疫情得到有效控制,连续多日无新增本土病例,经科学评估后,宽城区的风险等级便会有序下调,逐步恢复正常生产生活秩序,这一“升”一“降”之间,正是科学精准、动态清零防控策略在基层的生动实践。

超越等级:风险调整背后的民生考量与社会韧性

疫情风险等级的调整,其影响远超出公共卫生范畴,深刻触及社会经济运行的神经末梢,当宽城区处于较高风险等级时,部分商业活动暂停,学校转为线上教学,人们的生活节奏被迫改变,决策者在研判风险等级时,必须统筹兼顾疫情防控与经济社会发展,高度关注民生保障。

在宽城区的实践中,我们看到了这种努力:确保封控区内生活物资供应渠道畅通,建立绿色通道保障危急重症患者的医疗需求,对受影响的市场主体给予政策扶持等,这些举措旨在缓冲疫情等级管控带来的冲击,体现了“人民至上、生命至上”的核心理念,宽城区社会所展现出的韧性也令人动容,邻里之间的互助、社区干部的奔波、线上社群的活跃,共同构筑了一道道温情的防线,彰显了在困难面前团结一心、共克时艰的城市精神,这种韧性,是比任何临时性的风险等级都更为宝贵的财富。

启示与展望:从应急响应到长效治理

长春市宽城区疫情等级的动态管理过程,为我们提供了宝贵的启示,它证明了科学精准防控的必要性,一刀切的懒政不如基于数据的精准施策,这要求我们不断提升监测预警的灵敏度、流调溯源的准确度和应急响应的速度,它凸显了基层治理能力现代化的重要性,社区作为疫情防控的第一线,其组织能力、服务能力直接关系到防控措施的落地效果和民众的满意度,它提醒我们,公共卫生体系建设是一项长期任务,即使风险等级降至低位,仍需保持警惕,完善平战结合的公共卫生应急管理体系,加强公众健康教育,筑牢群防群控的防线。

展望未来,随着对病毒认识的深化和防控经验的积累,相信长春市宽城区应对疫情风险的能力将愈发成熟,疫情风险等级的调整将更加科学、精准、高效,尽可能减少对正常生活秩序的影响,而经历风雨洗礼的宽城区,也必将在常态化疫情防控中,展现出更强大的发展活力与韧性。

长春市宽城区的疫情风险等级,是一个动态的符号,它记录着挑战,也铭刻着应对;它带来过暂时的困扰,更激发了团结的力量,每一次等级的变迁,都是对城市治理能力的一次淬炼,也是对市民凝聚力的一次升华,理解其背后的科学逻辑、民生关怀与社会韧性,有助于我们更理性地看待疫情防控,更积极地参与其中,共同守护好我们美好的家园。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏