随着全球疫情逐渐趋缓,口罩令解除、社交活动恢复,许多人开始疑惑:新冠病毒是否真的已经消失?还是它依然潜伏在我们周围?本文将基于最新科学数据与权威报告,深入探讨新冠病毒的现存状态、变异趋势及社会影响,为您提供一份全面的答案。

新冠病毒并未消失:数据与事实支撑

根据世界卫生组织(WHO)2023年第四季度报告,新冠病毒仍在全球范围内传播,但流行强度显著降低,每周新增病例数较疫情高峰期下降超过90%,但病毒并未彻底消失,美国CDC数据显示,2023年冬季因新冠病毒导致的住院人数同比上升15%,主要由于新变异株JN.1的扩散,类似地,中国疾控中心指出,国内局部地区仍出现散发病例,尤其在免疫脆弱人群(如老年人、慢性病患者)中。

病毒的持续存在主要归因于两个因素:

- 病毒变异与适应性进化:奥密克戎亚变种(如XBB、JN.1)具有更强的免疫逃逸能力,即使接种疫苗或既往感染,仍可能突破防御。

- 宿主库的长期化:动物宿主(如白尾鹿、水貂)成为病毒储存库,可能引发跨物种传播与反复溢出。

从“大流行”到“地方性流行”的转变

WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这并不意味着病毒消失,而是标志着它从“大流行”阶段转入“地方性流行”阶段,类似于流感,新冠病毒可能会成为季节性呼吸道疾病的一部分,周期性地引发局部爆发,南非和印度部分地区在2023年末均报告了因新变种导致的小规模聚集性疫情。

为什么人们感觉病毒“消失了”?

公众感知与科学现实之间存在差距,主要原因包括:

- 社会注意力转移:经济复苏、地缘政治冲突等议题占据主流视野,疫情报道减少。

- 防护措施常态化:疫苗覆盖率提升(全球已接种超130亿剂)、群体免疫形成,使得重症率大幅下降(降至0.5%以下),医疗系统压力缓解。

- 检测量减少:居家检测普及但数据上报不完整,官方统计可能低估实际感染数,据模型估算,全球实际感染数可能是报告值的2-3倍。

未来挑战:长期影响与不确定性

新冠病毒的长期存在仍带来多重挑战:

- 长期后遗症(Long COVID):约10%-20%的感染者可能出现疲劳、认知障碍等症状,对公共卫生系统构成持续负担。

- 变异方向未知:病毒进化方向难以预测,不排除出现更高致病性或传染性变种的可能性。

- 免疫差距:发展中国家疫苗覆盖率较低(非洲部分国家接种率仍低于20%),可能成为新变种的温床。

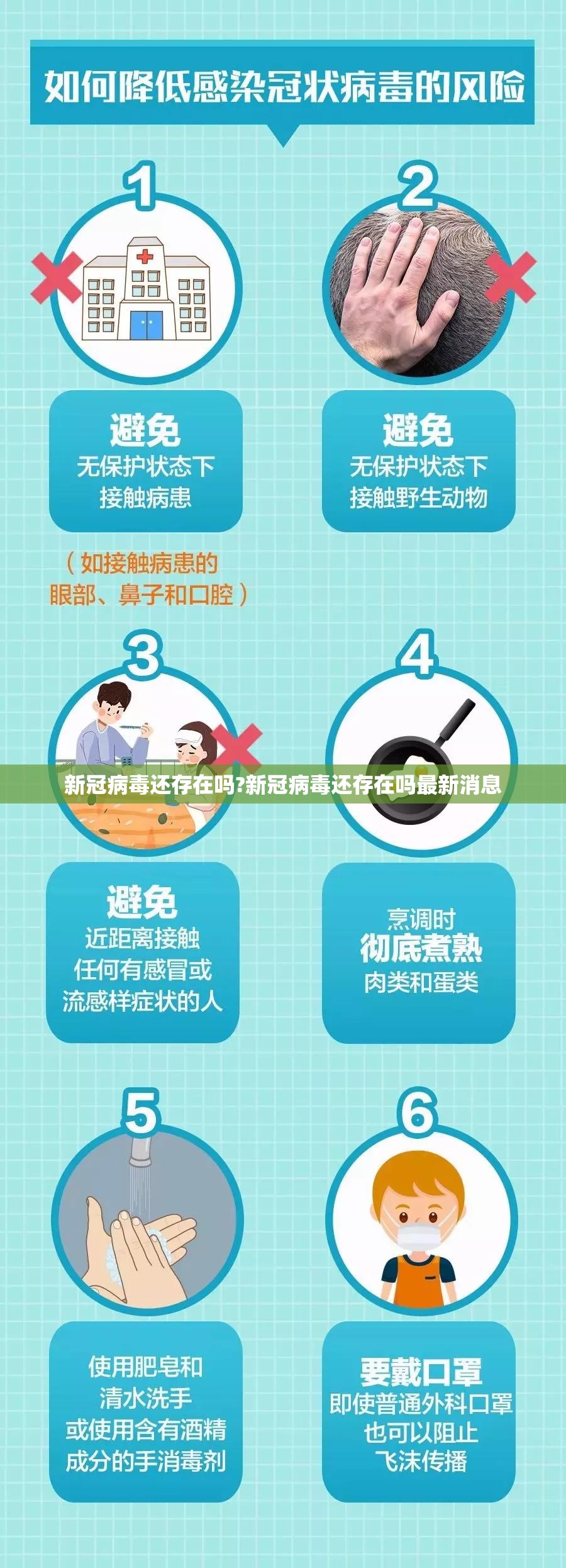

科学应对:如何与病毒共存?

面对病毒的持续存在,个体与社会需采取理性策略:

- 定期接种加强针:针对新变种的疫苗研发(如单价XBB疫苗)仍是关键防御手段。

- 高危人群防护:老年人及基础疾病患者需保持防护意识,在聚集场所佩戴口罩。

- 全球监测合作:病毒基因测序与数据共享机制需持续强化,以应对潜在变异风险。

新冠病毒并未消失,而是以更隐蔽、更常态化的方式融入我们的生活,它从一场席卷全球的危机,逐渐演变为一个需要长期管理的公共卫生问题,正如流感从未真正离开人类,新冠病毒也可能成为又一个需要与之共存的病原体,科学警惕与理性应对,是我们走向后疫情时代的唯一路径。

参考文献:

- WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update (2023)

- Nature Journal: "The endemic future of SARS-CoV-2" (2023)

- CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)

- The Lancet Global Health Analysis on Long COVID Prevalence

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏