2022年以来,全球疫情反复波动,中国各地防控措施持续优化,作为湖南省会、中部重要枢纽,长沙的疫情动态始终牵动人心,随着近期社会面活动逐步恢复,许多人不禁发问:长沙疫情真的控制住了吗?这个问题看似简单,却需从多维度审视——既要看官方数据,也需结合民生实际、防控策略及潜在风险,本文将通过最新政策、专家观点和社会反馈,深度剖析长沙疫情的现状与未来。

当前疫情数据与防控成效:稳中向好,但隐忧犹存

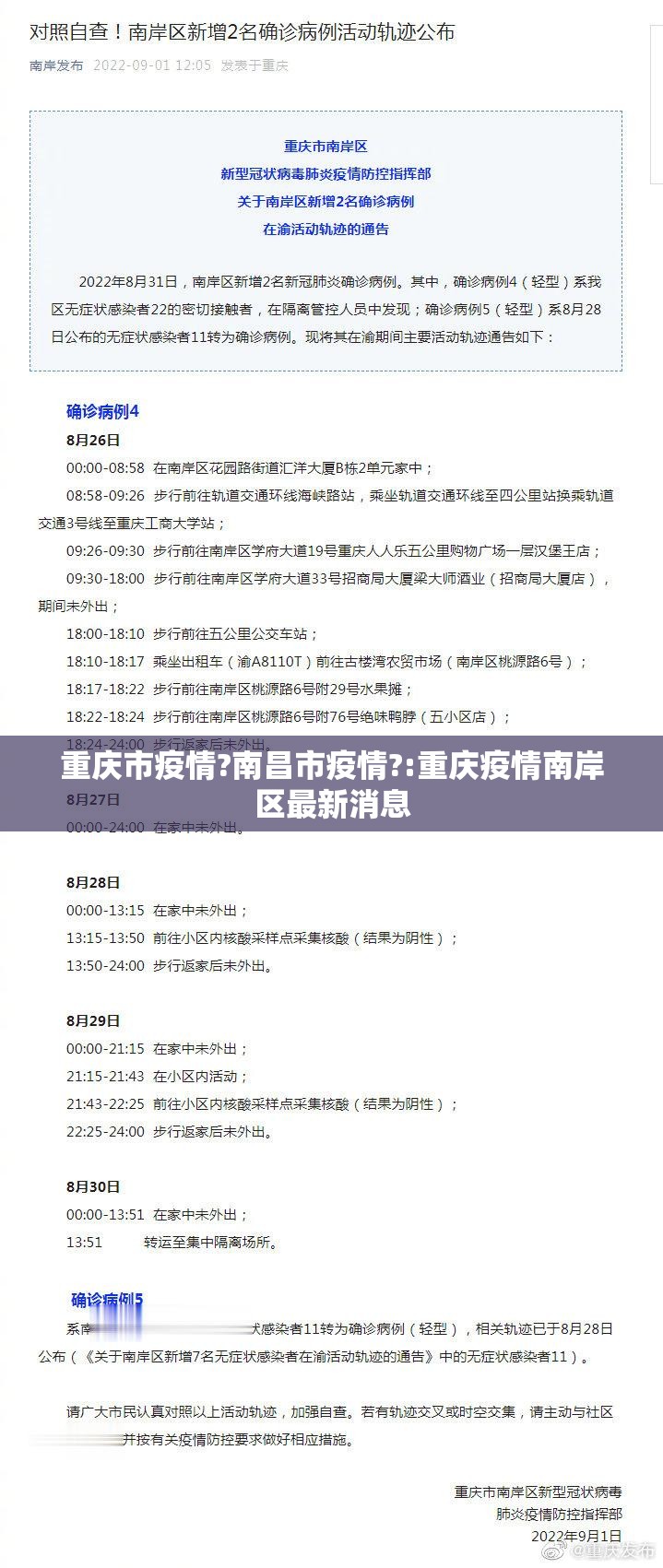

截至2023年10月,长沙已连续数月无本土大规模暴发报告,根据湖南省卫健委公开数据,近期新增病例多为零星输入性关联个案,且迅速被闭环管控,9月某区发现一例省外输入阳性后,24小时内完成流调、封控和核酸检测,未造成社区传播,这种高效响应得益于“动态清零”政策的精准化升级:

- 快速检测网络覆盖:长沙建成15分钟核酸采样圈,重点人群每日一检,普通市民按需检测,确保早发现、早处置。

- 智能防控平台应用:依托“健康码”“场所码”等数字工具,实现行程轨迹实时追踪,大幅降低扩散风险。

- 分层管理策略:高风险区严格封控,中低风险区限流开放,避免“一刀切”对经济民生的冲击。

数据平稳不代表风险归零,奥密克戎变异株潜伏期短、传播力强,长沙作为交通枢纽(如长沙南站年客流量超千万),外部输入压力始终存在,部分市民反映,局部临时管控仍偶有发生,说明防控并非一劳永逸。

民生与经济复苏:烟火气回归下的双面现实

走进五一广场、坡子街等商圈,人流如织的夜市和重启的文旅活动似乎宣告“疫情已控”,据统计,2023年国庆假期长沙接待游客量同比恢复至2019年同期水平,餐饮、零售业营业额稳步回升,这种“烟火气”的背后,是长沙政府平衡防控与发展的努力:

- 政策柔性调整:如允许符合条件的封控区“快封快解”,减少对中小企业的冲击。

- 消费刺激措施:发放消费券、举办文旅节庆,重振市场信心。

但隐痛不容忽视:旅游业从业者表示,跨省游仍受健康码互认等因素制约;部分小微企业因反复暂停营业面临生存压力,市民张先生坦言:“生活看似正常了,但心里那根弦还绷着,怕哪天又突然静默。”

专家视角:科学评估防控成果与挑战

针对“疫情是否控制住”的疑问,疾控专家指出需区分“短期控制”与“长期可持续”,湖南省疾控中心研究员李华(化名)分析:

- 短期成果显著:长沙的疫苗接种率(成人加强针超90%)、医疗资源储备(方舱医院待命状态)已形成屏障,短期内大规模反弹概率低。

- 长期挑战仍在:病毒变异不确定性、公众防护意识疲劳、国际疫情输入风险等,都可能打破平衡,他强调:“控制住是动态概念,当前成效需靠持续投入维系。”

公共卫生学者呼吁关注隐性成本:如长期核酸筛查的财政负担、部分群体心理压力增加等,这些因素虽不直接体现为病例数,却影响社会整体韧性。

未来展望:从“控制”到“韧性治理”的转型

长沙的实践折射出中国大城市疫情治理的共性逻辑——从应急管控转向常态化韧性建设,下一步关键点包括:

- 医疗体系加固:提升基层医疗机构发热门诊覆盖率,加强重症救治资源下沉。

- 社会参与优化:通过社区网格化治理,调动志愿者、物业等力量,形成群防群控网络。

- 国际经验借鉴:参考新加坡、韩国等“精准放开”模式,探索核酸检测与抗原自检结合的新路径。

值得注意的是,长沙正试点“无疫社区”创建,通过数字化+人工管理,降低防控对居民生活的干扰,这种探索或为后疫情时代城市治理提供样本。

长沙疫情在现阶段实现了有效控制,但“控制住”一词更应理解为一种动态平衡,数据向好的背后,是政策、科技与市民协作的成果,而未来的挑战仍需警惕,正如岳麓书院碑文所刻“惟楚有材”,这座英雄之城用务实与韧性证明了其应对危机的能力,但真正的胜利,在于如何将临时防控转化为长效治理智慧,对于市民而言,保持警惕而不恐慌,或许是对“疫情是否控制住”的最佳回答。

注:本文数据截至2023年10月,基于公开信息整理,观点仅供参考,疫情动态变化,请以最新官方通报为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏