当“长春疫情行动轨迹”这八个字频繁出现在新闻推送和社交平台时,它早已超越了一串冰冷的日期、地名和时间的简单罗列,它是一份特殊的城市档案,是危机之下,数据流绘就的一幅充满烟火气与复杂情感的浮世绘,每一次轨迹的公布,都是一次对城市肌理的深度扫描,一次对个体生活的温柔凝视,更是一次全民参与的公共卫生命题。

轨迹之下:数据编织的精密防控网

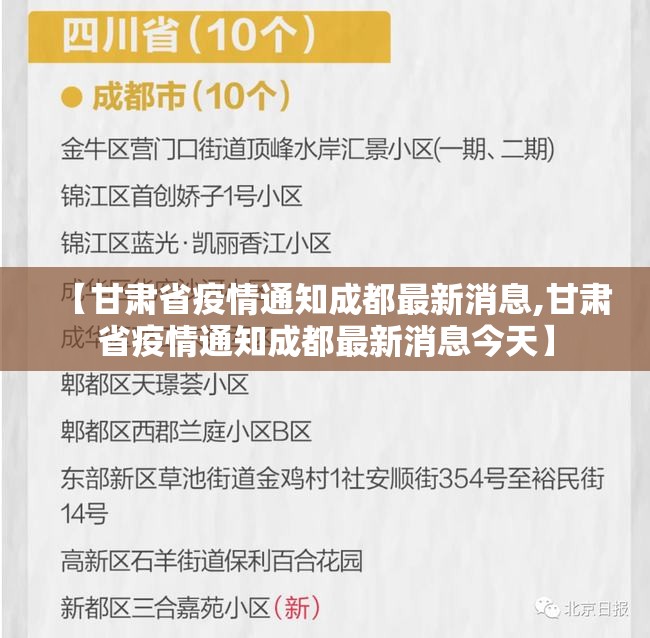

从公共卫生的角度看,长春疫情行动轨迹是科学防控的基石,每一份详尽的流调报告,都是疾控人员与病毒赛跑的“行军地图”,他们像侦探一样,从海量的信息中抽丝剥茧,将一个个看似孤立的病例点,串联成清晰的传播链,某某超市、某路公交车、某个购物中心……这些寻常的地名在轨迹报告中变成了关键的“坐标点”,通过精准定位,相关部门可以迅速划定封控区、管控区和防范区,开展大规模核酸筛查,切断病毒传播的路径。

这份轨迹,是一张动态的、不断扩大的“风险地图”,它用最直观的方式告诫市民:风险可能就在身边,它迫使整个城市的管理系统高速运转,从社区网格员到大数据平台,所有力量都被动员起来,确保每一条轨迹信息都能转化为有效的管控措施,这背后,是长春这座城市在应对突发公共卫生事件时,所展现出的组织动员能力和科技支撑能力,轨迹,是冷静而理性的,它是守护城市安全的第一道智慧防线。

烟火之上:轨迹里流淌的长春日常

当我们褪去数据的“外壳”,深入每条轨迹的细节,看到的便不再是冰冷的符号,而是鲜活、具体、充满烟火气的长春生活图景。

清晨的早餐店、午间的单位食堂、傍晚的菜市场、周末的公园与商场……这些轨迹,无意中记录下了长春人最寻常的一日三餐与奔波劳碌,我们能看到为生活奔波的“打工人”穿梭于公司与家庭的两点一线;能看到退休长者规律的公园散步与市场采购;能看到年轻人下班后的社交与娱乐,这些轨迹,拼凑出的正是这座北国春城最真实的生活节奏与城市性格,它让我们感受到,在疫情的黑天鹅之下,普通人对平凡生活的坚守与热爱。

轨迹中透露出的细节,常常令人动容,那些深夜才结束的工作,那些跨越大半个城市的通勤,那些在医院与家之间的往复奔波……无不诉说着每个个体为生活付出的努力与艰辛,这份由无数个体叙事汇成的“集体日记”,让抽象的疫情数据有了温度,让每个人都能在其中找到自己或身边人的影子,从而产生深刻的共情。

共情与边界:轨迹背后的伦理思考

随着轨迹的公布,一个不可避免的议题浮出水面:公共知情权与个人隐私权的边界何在?当一个人的行程细节被公之于众,难免会引来围观、猜测,甚至网络暴力,一句“某某确诊病例轨迹公布”的标题下,连接的是一个真实的人及其家庭,如何在进行必要信息披露的同时,最大限度地保护个人隐私,避免“污名化”,是城市管理者必须慎之又慎的课题。

长春在公布轨迹时,通常隐去了患者的姓名、身份证号等核心个人信息,着重于地点和时间的描述,这体现了对个体尊严的基本尊重,但公众的解读却难以控制,这就要求我们每个阅读轨迹的人,都能怀有一份善意与理解,我们关注的焦点,应是轨迹本身所提示的风险,而非对患者私生活的过度窥探和道德评判,真正的共情,是将心比心,是意识到在疫情面前,无人能独善其身,今天的“他”也可能是明天的“我”。

长春疫情行动轨迹,如同一面多棱镜,从一面看,它是科学、精准、高效的防疫工具;转向另一面,它映照出的是城市的烟火气息与个体的生命律动,它既考验着城市的治理智慧,也丈量着社会的文明尺度。

当疫情的阴霾逐渐散去,这些曾经牵动人心的轨迹终将成为历史档案中的一页,但它们所引发的关于公共安全、个体生活、数据伦理的思考,却会长久地留存下来,它们提醒我们,一座城市的韧性,不仅在于其应对危机的能力,更在于其对待每一个微小个体的态度,在数据的洪流中,永远不要忘记,每一条轨迹的背后,都是一个努力生活的、有温度的人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏