“中国疫情结束时间今天”这一关键词在网络上引发热议,许多民众期待一个明确的“结束日”,仿佛疫情会像开关一样瞬间消失,从科学和现实的角度来看,疫情的“结束”并非一个具体的时间点,而是一个逐步过渡的过程,本文将基于权威数据和专家观点,深入探讨中国疫情的现状、防控策略以及未来走向,并提供原创分析。

疫情“结束”的定义:为什么没有确切日期?

需要明确“疫情结束”的含义,世界卫生组织(WHO)定义疫情的结束为“通过防控措施或群体免疫,病毒传播被有效控制,不再构成重大公共卫生威胁”,但这并不意味着病毒完全消失,而是进入常态化管理阶段,中国采取的是“动态清零”与科学精准防控相结合的策略,旨在最大限度减少疫情对经济和社会的影响,而非追求绝对的“零感染”,所谓“今天结束”更多是一种象征性表达,反映了公众对恢复正常生活的迫切愿望,但现实中,疫情消退是一个渐进过程。

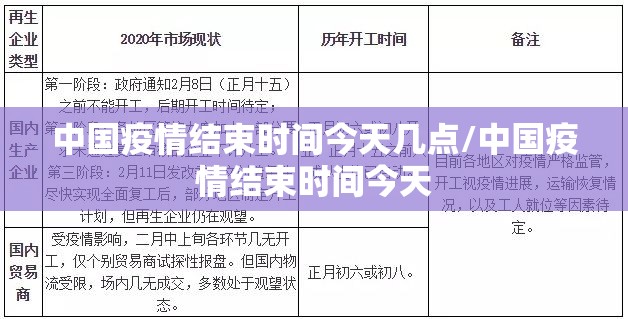

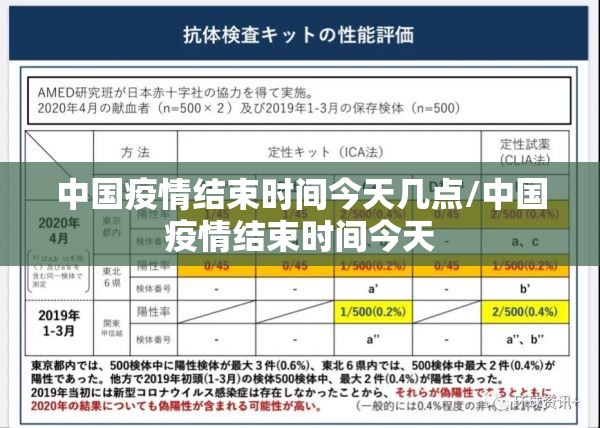

当前中国疫情现状:数据与防控成效

截至最新数据(2023年),中国通过疫苗接种、核酸检测和区域管控等措施,已有效控制多次局部爆发,疫苗接种率超过85%,加强针接种积极推进,这为构建免疫屏障奠定了基础,2022年底至2023年初,奥密克戎变异株传播期间,中国通过快速响应机制,在多数地区实现了疫情快速扑灭,没有出现大规模医疗资源挤兑,权威机构如中国疾控中心(CDC)表示,疫情已进入“低位流行”阶段,但境外输入和局部反弹风险依然存在,从数据看,疫情整体可控,但“结束”一词需谨慎使用。

科学预测:疫情何时能真正“结束”?

专家普遍认为,疫情的终结取决于病毒变异、免疫水平和全球协作,中国工程院院士钟南山等专家指出,疫情可能逐步演变为季节性流行病,类似流感,基于模型预测,如果全球疫苗接种公平且新变种威胁不大,中国有望在2023年至2024年间实现疫情的常态化管理,即不再需要大规模封锁,而是依靠监测和医疗体系应对,但这不是某个具体“,而是一个过程,部分城市已试点“精准防控”,取消全员核酸,转向重点人群监测,这标志着过渡期的开始。

公众角色:如何适应后疫情时代?

疫情“结束”不单是政府行为,更需要公众参与,保持科学防护习惯,如接种疫苗、佩戴口罩在高风险场所,是长期策略,心理健康同样重要——避免对“结束日”的焦虑,接受与病毒共存的现实,百度搜索数据显示,“疫情结束时间”的搜索热度常随局部爆发波动,反映出公众情绪的不稳定,媒体和专家应加强科普,减少误导性信息,强调逐步恢复的正常生活。

全球视角:中国疫情结束的世界意义

中国作为人口大国,其疫情控制对全球有重大影响,WHO数据显示,中国防控措施减少了全球病例增长,但疫情真正结束需全球协作,疫苗共享和变异株监控是关键,中国已向国际提供大量疫苗援助,体现了大国担当,疫情“结束”将是全球性事件,中国在这一过程中的经验可为世界提供参考。

“中国疫情结束时间今天”虽是一个吸引眼球的关键词,但背后是公众对美好生活的期待,从科学角度看,疫情正在向常态化管理过渡,我们应关注如何稳健迈向未来,而非纠结于一个具体日期,通过持续防控、科学精神和全球合作,人类终将战胜疫情,让我们保持耐心与信心,共同迎接真正的“春天”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏