2020年1月23日,武汉——这座拥有1100万人口的中国中部枢纽城市,宣布“封城”,这是人类现代史上首次对如此大规模的城市采取隔离措施,旨在遏制新冠病毒的传播,七十六天的封城,不仅是一场公共卫生应急响应,更是一次对人类意志、团结与科技的深刻考验,本文将以纪实的方式,回顾那段充满挑战与希望的岁月,展现武汉人民的坚韧与中国社会的凝聚力。

封城决策:危急关头的果断之举

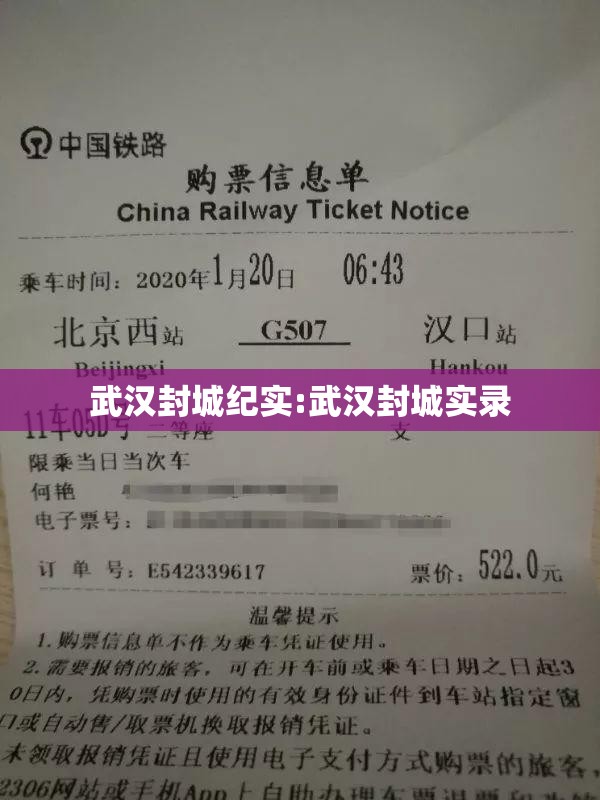

新冠病毒在2019年底悄然出现,武汉作为疫情中心,感染人数迅速攀升,世界卫生组织(WHO)尚未宣布 pandemic,但中国当局基于科学模型和专家建议,果断做出了封城的决定,1月23日凌晨,武汉市疫情防控指挥部发布通告:全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;机场、火车站离汉通道暂时关闭,消息一出,全球哗然,批评者质疑此举是否侵犯人权,但支持者认为,这是阻断病毒传播链的必要手段,封城并非“孤城”,而是以空间换时间,为全国乃至全球争取应对窗口。

封城初期的挑战:混乱与调整

封城初期,武汉面临巨大压力,医疗资源挤兑:医院人满为患,医护人员超负荷工作;物资短缺:口罩、防护服、食品供应紧张;民众恐慌:谣言四起,心理压力骤增,社交媒体上,求助信息刷屏,凸显了应急体系的不足,危机中也涌现出人性光辉,志愿者自发组织车队接送医护人员;企业捐赠物资;社区工作者挨家挨户排查疫情,政府迅速响应,在几天内建成火神山、雷神山医院,并改造方舱医院,提升了收治能力,这些举措逐步稳定了局面,展现了“中国速度”背后的组织力。

生命线上的守护者:医护人员与普通英雄

封城期间,医护人员是真正的英雄,他们穿着厚重的防护服,连续工作数小时,脸上勒出深深的痕迹,许多人自愿请战,从全国各地驰援武汉,据统计,超过4万名医护人员逆行出征,其中不少人不幸感染甚至牺牲,除了医生护士,还有无数普通人守护着这座城市:快递小哥冒着风险配送物资;社区志愿者为居民采购日用品;清洁工保持城市运转,他们的故事,被封存在日记、视频和社交媒体中,成为这段历史的鲜活注脚。

科技与创新:封城中的智慧应对

科技在封城期间发挥了关键作用,大数据用于追踪密切接触者;人工智能辅助诊断CT影像;无人机配送药品;在线平台提供心理辅导和教育资源,武汉成为全球首个大规模应用“健康码”的城市,通过手机软件实现健康状态动态管理,为后续复工复产提供了模板,这些创新不仅缓解了封城带来的不便,还推动了中国数字经济的发展,彰显了科技在危机中的赋能作用。

心理战:隔离中的精神支撑

封城不仅是物理隔离,更是心理考验,居民长时间居家,面临焦虑、孤独和不确定性,政府和社会组织迅速行动:开通心理热线;组织在线娱乐活动;鼓励家庭互动,艺术家们创作歌曲、绘画,传递正能量,国际社会也给予支持,日本捐赠物资上写着“山川异域,风月同天”,体现了全球团结,武汉人民的 resilience(韧性)——从阳台合唱到社区互助——成为战胜疫情的精神支柱。

解封与反思:七十六天的启示

2020年4月8日,武汉解封,七十六天的封城结束,但影响深远,中国以高代价换取了疫情初步控制,为全球提供了经验,WHO专家评价:“武汉封城避免了更大灾难。”反思也随之而来:早期预警系统是否灵敏?公共卫生体系如何改进?封城措施的人道代价如何平衡?这些问题促使各国重新思考 pandemic 应对策略。

武汉封城纪实,是一部关于牺牲、团结与希望的史诗,它告诉我们,在全球化时代,无人能独善其身,唯有合作与创新才能共克时艰,武汉已重生,但那段岁月将永远铭记——不仅作为历史,更作为人类面对未知时的勇气见证。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏