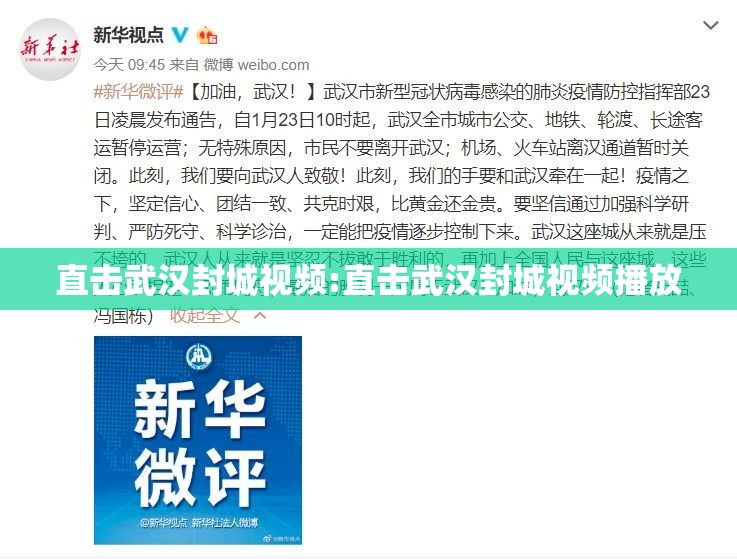

2020年1月23日,武汉——这座拥有1100万人口的城市,突然按下了暂停键,一则封城通告震惊世界,也开启了一段人类历史上罕见的抗疫史诗,而通过无数直击武汉封城的视频,全球观众得以亲眼目睹这座城市的勇敢、脆弱与重生,这些视频不仅是数字时代的记录,更是一面镜子,映照出人性在极端环境下的光辉与韧性。

封城瞬间:视频中的历史定格

“武汉封城了!”——消息传开,全网沸腾,最早的视频来自市民的手机镜头:高速公路封闭、地铁停运、机场寂静……一幕幕画面迅速在社交媒体传播,这些直击视频没有华丽的剪辑,却以最原始的真实感击中了亿万人的心,一段拍摄于汉口火车站的视频显示,旅客在最后一刻匆忙改签,工作人员戴着口罩有序疏导,背景中广播反复播放封城通知,这种“第一视角”记录,让观众仿佛身临其境,感受到那一刻的紧张与不确定性。

视频中,武汉的街道从繁华骤归沉寂,曾经车水马龙的光谷广场空无一人,黄鹤楼景区紧闭大门,连热干面摊贩的吆喝声也消失了,这些画面不仅是地理空间的封闭,更是一种心理上的冲击——一座现代大都市如何应对突如其来的隔离?直击视频给出了答案:市民们用冷静与配合响应号召,医护人员以逆行身影书写担当。

视频背后的故事:人性光辉与科技力量

封城期间,短视频平台成为信息传递的生命线,抖音、B站等平台上,#直击武汉封城#话题播放量超百亿次,这些视频内容多元:从志愿者运送物资的跟拍,到方舱医院建设的延时摄影;从医生脸上勒出印痕的特写,到居民阳台隔空合唱的感人瞬间,每一帧画面都在讲述一个关于牺牲、团结与希望的故事。

值得一提的是,科技在视频记录中扮演了关键角色,无人机航拍展现了宏观的城市状态,5G网络保证了高清视频的实时传输,而AI技术甚至被用于分析视频中的疫情数据,这些直击视频不仅是情感载体,更成为国际社会研究疫情防控的重要资料,WHO专家曾引用武汉封城视频,分析隔离措施的有效性。

76天里的变与不变:视频中的时间维度

封城持续76天,视频内容也随时间演变,早期视频多聚焦于物资短缺和医疗压力(如医院排队的人群),中期记录社区团购和线上教育的新常态,后期则捕捉到樱花盛开时的城市韧性,一段获得百万点赞的视频显示:一名护士在防护服上写下“等疫情结束,我要吃热干面”,而解封后她真的回到街头品尝久违的滋味,这种时间跨度下的对比,让视频叙事更具历史厚度。

不变的是视频中持续传递的温暖,无论是各地援鄂医疗队抵达时的欢迎镜头,还是市民在窗前齐喊“武汉加油”的夜晚,这些画面共同构成了一座城市的集体记忆,直击视频的魅力在于,它让全球观众共享了这种情感连接——无论来自何方,人们都能通过屏幕感受到武汉的心跳。

封城视频的伦理与思考

直击视频在带来真相的同时,也引发伦理讨论,部分视频过度聚焦个体痛苦,曾引发对隐私保护的争议,但总体而言,这些记录秉持了人文关怀的主基调,许多拍摄者主动模糊患者面部,或用字幕强调“尊重与致敬”,体现了数字时代的人性温度。

从传播学角度看,武汉封城视频颠覆了传统新闻的叙事方式,它不再是媒体单方面输出,而是全民参与的记录运动,普通市民用手机镜头打破了信息壁垒,让世界看到真实的中国抗疫,这种“自下而上”的视角,极大地增强了内容的可信度和感染力。

视频之外,历史之内

2020年4月8日解封时,一段航拍视频刷屏网络:长江大桥重新车流如织,江汉关钟声再次敲响,76天的封城视频,最终汇聚成一首关于文明韧性的史诗,这些影像不仅是武汉的记忆,也是人类共有的精神财富——它告诉我们,在灾难面前,记录真实、守望相助的力量何其珍贵。

如今回看这些视频,仿佛打开一封时间胶囊,它们拒绝遗忘,警示未来,更让世界记住:在那座英雄之城,有人用生命守护过春天,而直击镜头的价值,正在于让这种守护永远鲜活于历史长河之中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏