新冠疫情自2020年初爆发以来,迅速成为全球关注的焦点,在这场全球健康危机中,一个看似微小却引人深思的问题悄然浮现:新冠病毒的“冠”字,到底应该读第一声(guān)还是第四声(guàn)?许多人习惯性地读作“xīn guàn”,但语言学家和官方媒体却一再强调正确读音是“xīn guān”,这不仅仅是一个发音问题,更反映了公众对科学术语的认知和语言规范的关注,本文将深入探讨“冠”字的读音演变、科学命名的依据,以及为什么正确读音如此重要。

“冠”字的多音字属性:guān与guàn的区别

在汉语中,“冠”是一个典型的多音字,其读音取决于上下文和含义,读作第一声“guān”时,通常指帽子或形状像帽子的东西,皇冠”、“衣冠”;读作第四声“guàn”时,则表示“位居第一”或“加上某种称号”,冠军”、“冠名”,新冠病毒(SARS-CoV-2)因其表面有冠状的刺突蛋白而得名,这里的“冠”指的是形状像王冠,因此应读作“guān”,世界卫生组织(WHO)在命名时也强调了这一点,以避免歧义。

为什么许多人会误读为“guàn”呢?是由于“冠”字的第四声读音更常见于日常词汇(如“冠军”),导致人们惯性思维;媒体和公众在疫情初期缺乏统一引导,使得错误读音广泛传播,语言学家指出,这种误读并非个例,类似的多音字混用现象在科技术语中时有发生,干细胞”中的“干”字(应读gàn,而非gān)。

科学命名背后的逻辑:为什么是“冠状病毒”?

冠状病毒(Coronavirus)是一个病毒家族的统称,最早于1960年代在电子显微镜下被发现,其名称源自拉丁语“corona”,意为“王冠”或“花环”,因为病毒外壳的刺突蛋白呈放射状排列,形似皇冠,中文翻译直接借用了这一意象,使用“冠”字来强调其形态特征,从科学角度而言,正确读音“guān”不仅准确反映了命名本意,还有助于公众理解病毒的结构和特性。

在新冠疫情中,世界卫生组织为避免污名化,特意将病毒命名为“SARS-CoV-2”,而将疾病称为“COVID-19”,尽管如此,“新型冠状病毒”一词仍在中文语境中广泛使用,官方媒体如央视和人民日报曾多次纠正读音,强调“xīn guān”才是标准读法,这种坚持不仅体现了语言规范的重要性,也彰显了科学传播的严谨性。

误读的深层原因:语言习惯与社会心理

误读“冠”字的现象,背后隐藏着语言演变和社会心理的双重因素,汉语多音字的读音往往受常用词汇影响。“冠”字在“冠军”中的高频使用,使人们更倾向于读第四声,疫情初期信息混乱,公众对陌生术语的认知主要依赖口头传播,错误读音更容易被固化,部分方言区的发音习惯也可能加剧这一现象(如某些南方方言中“冠”字更接近第四声)。

社会心理方面,人们对疫情的焦虑和恐惧也可能导致对术语的随意处理,在紧急状态下,准确读音似乎变得“无关紧要”,但事实上,语言是科学沟通的基石,一个简单的读音错误,可能折射出公众对科学知识的漠视或误解,正如语言学家所言,“术语的准确性是尊重科学的第一步”。

为什么正确读音重要?语言规范与科学传播的意义

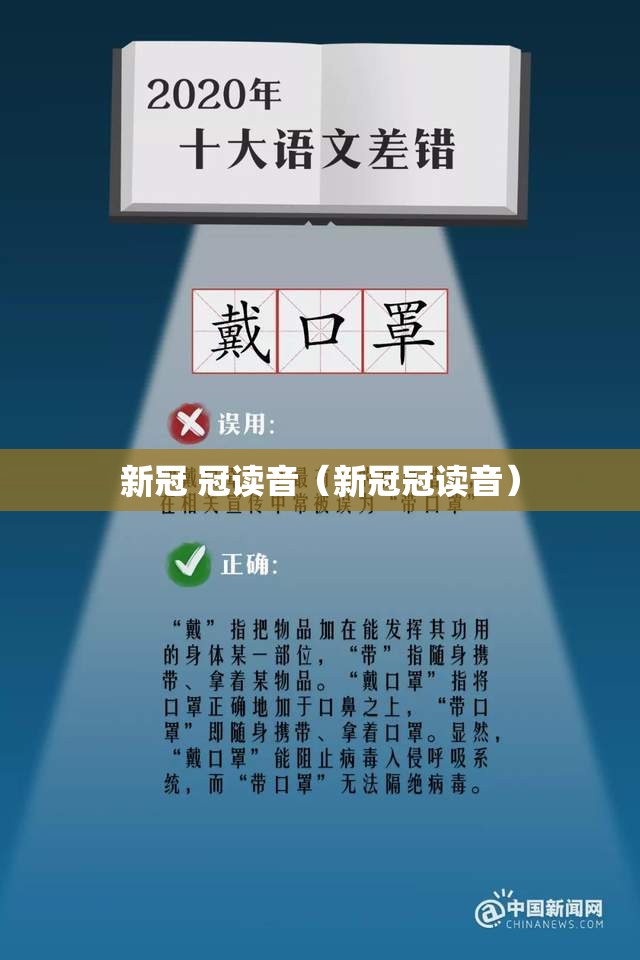

坚持正确读音“xīn guān”,绝非吹毛求疵,而是维护语言规范和促进科学传播的必要举措,准确读音有助于避免歧义。“新冠”(guān)特指病毒形态,而若读作“guàn”,可能让人误以为与“冠军”或“第一”相关,造成概念混淆,语言规范是文化认同的一部分,科技术语的统一读法,能增强社会对专业领域的信任感。

更重要的是,在全球抗疫背景下,正确读音体现了对科学共同体的尊重,病毒命名本身曾引发争议(如“西班牙流感”的污名化历史),而“冠状病毒”的中文读音则强调了中立性和准确性,公众通过小事如读音,可培养科学素养和批判思维,教育部门和媒体应加强引导,例如在教科书和新闻播报中统一标准。

从读音到认知,重建对科学的敬畏

新冠疫情改变了世界,也让我们重新审视语言与科学的关系。“冠”字的读音之争,看似微不足道,实则反映了公众与科学对话的深度,通过纠正一个读音,我们不仅能更准确地理解病毒的本质,还能培养对知识的敬畏之心,随着新术语不断涌现,唯有坚持语言规范,才能让科学传播更高效、更包容。

下一次当您提到“新冠”时,不妨刻意读作“xīn guān”——这不仅是对语言的尊重,更是对科学精神的致敬。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏