当一座城市按下暂停键,另一种“病毒”却在加速流动——它就是谣言,在长春抗击新冠疫情的紧要关头,各种不实信息如同幽灵般在微信群、朋友圈和社交媒体平台游荡,它们有时伪装成“内部消息”,有时打着“善意提醒”的旗号,悄无声息地侵蚀着社会信任,消耗着宝贵的防疫资源,识别并阻击这些信息疫情,已成为与病毒本身同样重要的战场。

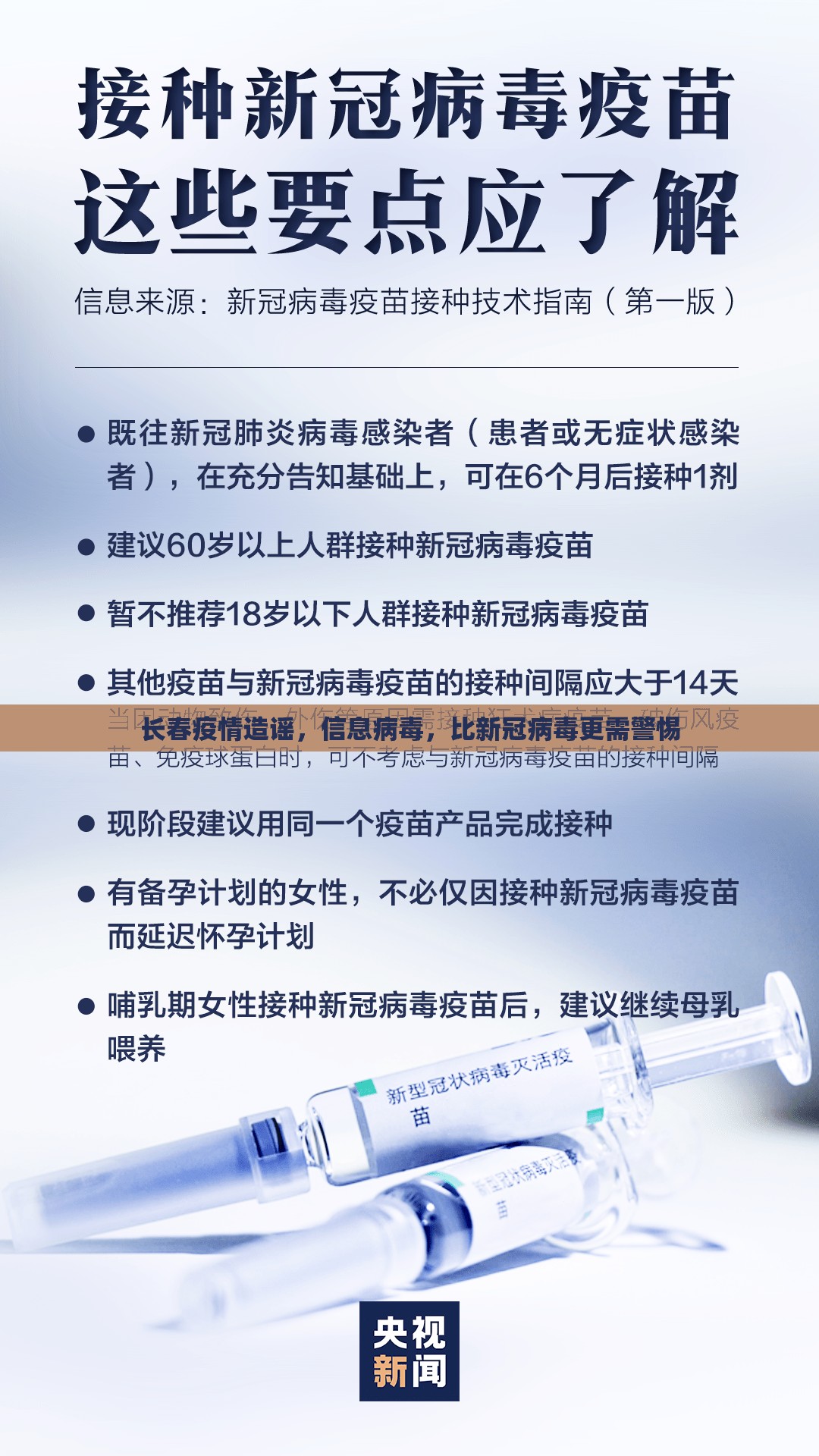

疫情造谣并非新生事物,但在社交媒体时代呈现出前所未有的破坏力,仔细观察,长春疫情中的谣言大致可分为几类:一是夸大或虚构疫情数据,制造恐慌;二是编造离奇的感染途径,引发社会歧视;三是质疑防疫政策,散布对立情绪;四是推销未经证实的防疫偏方,误导公众,这些谣言的传播速度往往比真相快六倍,正如野火般迅速蔓延,而其熄灭却需要付出成倍的努力。

为何疫情总是与谣言相伴相生?从社会心理学角度看,这是危机状态下人类应激反应的直观体现,当人们面对不确定性时,会产生强烈的信息饥渴,而正式信息渠道的延迟或不充分,为谣言提供了滋生空间,焦虑情绪降低了人们的判断力,使其更易接受看似能解释现状的简单叙事,即使这些叙事缺乏证据支持,在长春全民抗疫的背景下,部分市民的紧张心理成为谣言传播的温床。

深入剖析,疫情谣言的产生与传播有着复杂的动机结构,少数别有用心者可能出于商业利益、政治目的或纯粹恶作剧心理故意编造谣言;而更多传播者则是无意识的“二传手”,他们往往出于关心亲友的善意,未加甄别就分享信息,社交媒体的算法推荐机制无形中构建了“信息茧房”,使相同观点不断被强化,进一步助长了谣言的传播,在长春的案例中,一些关于封控时长、物资供应等方面的谣言,正是击中了民众最关切的痛点,才获得了广泛传播的社会基础。

疫情谣言带来的危害不容小觑,它直接干扰防疫工作,如虚假的核酸检测点信息会导致资源错配;它加剧社会恐慌,引发非理性囤积行为;它破坏社会团结,制造对立与冲突;更重要的是,它侵蚀公众对政府和媒体的信任,而这种信任是成功抗疫的基石,在长春抗疫的关键时刻,每一条谣言都是在防疫堤坝上凿开的蚁穴,其潜在破坏力不容忽视。

面对谣言,长春市政府和社会各界已采取多项应对措施,官方通过新闻发布会、政务新媒体等渠道及时发布权威信息,压缩谣言生存空间;网信部门加强网络巡查,对确认的造谣传谣行为依法处理;媒体开展科普宣传,提升公众媒介素养,根治谣言更需要全社会形成合力。

作为普通公民,我们应培养批判性思维,面对疫情信息多一分冷静,少一分冲动,在分享前,不妨自问:消息来源是否可靠?内容是否符合常识?是否有官方证实?简单的“暂停一下”可能就能阻止一条谣言的传播,积极从权威渠道获取信息,如关注长春发布、疾控中心等官方账号,确保自己站在真实信息的一边。

长春抗疫是一场全方位的战斗,既需要战胜新冠病毒,也需要清除信息病毒,当真相跑赢谣言,理性战胜恐慌,这座城市才能真正筑牢防疫的铜墙铁壁,在疫情面前,每个人都是信息生态的构建者,也是谣言传播的防火墙,让我们用理性与责任,共同守护长春的晴朗信息空间,为战胜疫情注入正能量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏