在全球新冠疫情持续演变的背景下,许多人关心一个问题:中国规定的疫情结束时间究竟是哪一年?中国并未官方宣布一个具体的“疫情结束年份”,而是基于科学防控和动态清零策略,逐步推进疫情防控的常态化和精准化,这篇文章将深入探讨中国疫情防控的政策框架、关键时间节点,以及未来走向,帮助读者全面理解这一复杂议题。

疫情防控的政策背景

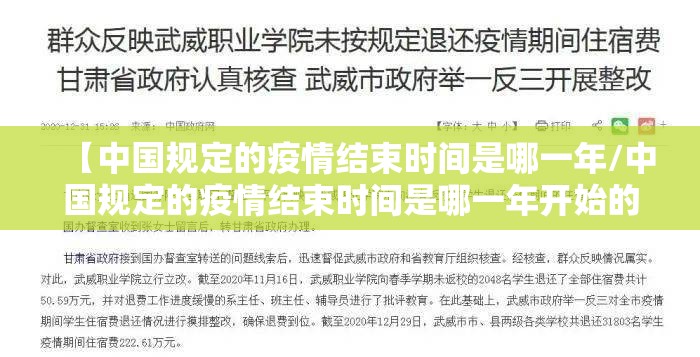

新冠疫情自2019年底爆发以来,中国迅速采取了一系列严格的防控措施,包括封锁、隔离、大规模核酸检测和疫苗接种等,这些措施基于《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,强调“人民至上、生命至上”的原则,中国政府从未设定一个固定的“结束时间”,而是根据疫情发展、病毒变异情况和全球形势,动态调整政策,2020年初,中国成功控制了第一波疫情,但随后因全球疫情反复,防控工作转入常态化阶段。

关键时间节点与“结束”概念的演变

虽然中国没有官方宣布疫情结束的具体年份,但一些重要时间点标志着防控策略的转变,2022年底,中国优化调整了防控措施,包括“新十条”政策的出台,减少了大规模封锁和核酸检测的要求,这被视为疫情防控从应急状态向常态化管理过渡的标志,2023年,中国进一步放宽旅行限制和社交距离措施,强调疫苗接种和个体防护,这些变化反映了疫情“结束”并非一蹴而就,而是一个逐步过程,类似于全球卫生组织(WHO)在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”的决定。

科学依据与常态化管理

中国疫情防控的“结束”概念基于科学数据和社会经济需求,政府部门如国家卫生健康委员会(NHC)和中国疾病预防控制中心(CDC)定期评估疫情风险,参考因素包括病毒感染率、重症病例数、医疗资源负荷和疫苗接种覆盖率,到2023年,中国全程接种疫苗人数已超过12亿,这为防控策略的优化提供了基础,常态化管理意味着疫情不再被视为紧急危机,而是作为一种长期存在的公共卫生挑战,类似于流感或其他呼吸道疾病,所谓的“结束”实际上是转向更可持续的监测和响应机制。

全球视角与中国的独特性

在全球范围内,不同国家对疫情“结束”的定义各异,一些国家在2022年或2023年宣布疫情结束,但中国基于人口规模大、医疗资源分布不均等因素,采取了更为谨慎的 approach,中国的策略避免了大规模爆发和医疗挤兑,但也引发了关于经济和社会成本的讨论,中国可能会继续根据全球疫情趋势(如新变种的出现)和国内情况,逐步调整政策,而不是设定一个硬性的结束年份,这体现了“中国特色”的疫情防控哲学:平衡健康、经济和社会稳定。

疫情结束是一个过程,而非时间点

中国没有规定一个具体的疫情结束年份,而是通过科学防控和动态调整,实现从应急到常态化的转变,2023年以来的政策优化标志着疫情最严峻阶段的过去,但完全“结束”仍需时间,作为公民,我们应继续遵循卫生指南,接种疫苗,并保持警惕,这篇文章旨在提供基于事实的分析,帮助读者理性看待疫情发展,如果您想了解更多,可以参考官方渠道如国家卫生健康委员会网站或世界卫生组织的最新报告。 我们可以看到,疫情结束不是一个简单的日期,而是一个涉及科学、政策和社会合作的复杂过程,中国在这方面的经验为全球提供了宝贵参考,但也提醒我们,公共卫生挑战需要长期应对和全民参与。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏