随着新冠病毒的持续变异和全球疫情的动态变化,中国国家卫生健康委员会发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十二版)》(以下简称“第十二版指南”),这一版本的指南基于最新的科学研究和临床实践,对新冠病毒的预防、诊断、治疗和康复提出了更为精准和全面的指导,本文将深入解析第十二版指南的核心内容,帮助公众和医疗工作者科学应对新冠疫情。

指南背景与更新意义

第十二版指南的发布是基于新冠病毒奥密克戎变异株成为主流毒株的背景,奥密克戎毒株虽然传播力更强,但致病性相对减弱,大多数感染者表现为轻症或无症状,新版指南的重点从“防感染”转向“防重症、降死亡”,同时优化了医疗资源的配置,强调分级诊疗和居家健康管理,这一更新不仅反映了疫情形势的变化,也体现了中国防疫政策的科学化和精准化。

诊断标准的优化

第十二版指南对诊断标准进行了细化,主要更新点包括:

- 流行病学史:强调与感染者有密切接触史或高风险区域旅居史的人员应提高警惕。

- 临床表现:明确了奥密克戎毒株的典型症状,如发热、咳嗽、咽痛、乏力等,但更注重无症状和轻症患者的识别。

- 实验室检查:核酸检测(PCR)仍是金标准,但抗原检测的应用场景进一步扩大,尤其适用于居家自测和基层医疗机构。

- 影像学检查:CT检查的重要性被重申,特别是对重症高风险人群,早期发现肺部病变有助于及时干预。

临床分型与分级诊疗

第十二版指南延续了此前的临床分型标准,将患者分为轻型、普通型、重型和危重型,但更加强调分级诊疗的重要性:

- 轻型和普通型患者:建议居家隔离或基层医疗机构治疗,重点是对症支持和健康监测。

- 重型和危重型患者:需及时转入定点医院,接受氧疗、抗病毒治疗和生命支持。

分级诊疗的目的是避免医疗资源挤兑,确保重症患者得到及时救治,同时减少轻症患者对医疗系统的压力。

抗病毒治疗的新方案

抗病毒治疗是第十二版指南的核心内容之一,新版指南推荐了多种抗病毒药物,包括:

- 奈玛特韦/利托那韦:适用于发病5天内的轻型和普通型患者,尤其是高龄、有基础疾病等重症高风险人群。

- 阿兹夫定:可用于普通型成年患者,但需在医生指导下使用。

- 中和抗体药物:如安巴韦单抗/罗米司韦单抗,适用于病情进展风险较高的患者。

指南强调抗病毒药物应在病程早期使用,以最大程度抑制病毒复制,降低重症风险。

中医治疗的深化

中医治疗在第十二版指南中继续占据重要地位,根据临床证型,推荐了多种中成药和方剂:

- 轻型患者:可选用藿香正气胶囊、连花清瘟胶囊等。

- 普通型和重型患者:根据辨证施治原则,使用宣肺败毒汤、化湿败毒方等。

中西医结合治疗的模式被进一步推广,旨在提高治疗效果并减少副作用。

重症患者的支持治疗

对于重型和危重型患者,第十二版指南强调了多学科协作和个体化治疗:

- 氧疗与呼吸支持:根据血氧饱和度水平,采用鼻导管、面罩吸氧或高流量氧疗,必要时使用机械通气。

- 糖皮质激素:适用于重症患者,但需严格掌握适应证和剂量。

- 免疫调节治疗:如托珠单抗、巴瑞替尼等,可用于抑制炎症风暴。

- 抗凝治疗:预防血栓形成,降低并发症风险。

康复与长期管理

第十二版指南新增了康复治疗和长期健康管理的内容:

- 呼吸康复训练:针对肺部受累患者,推荐呼吸操、有氧运动等。

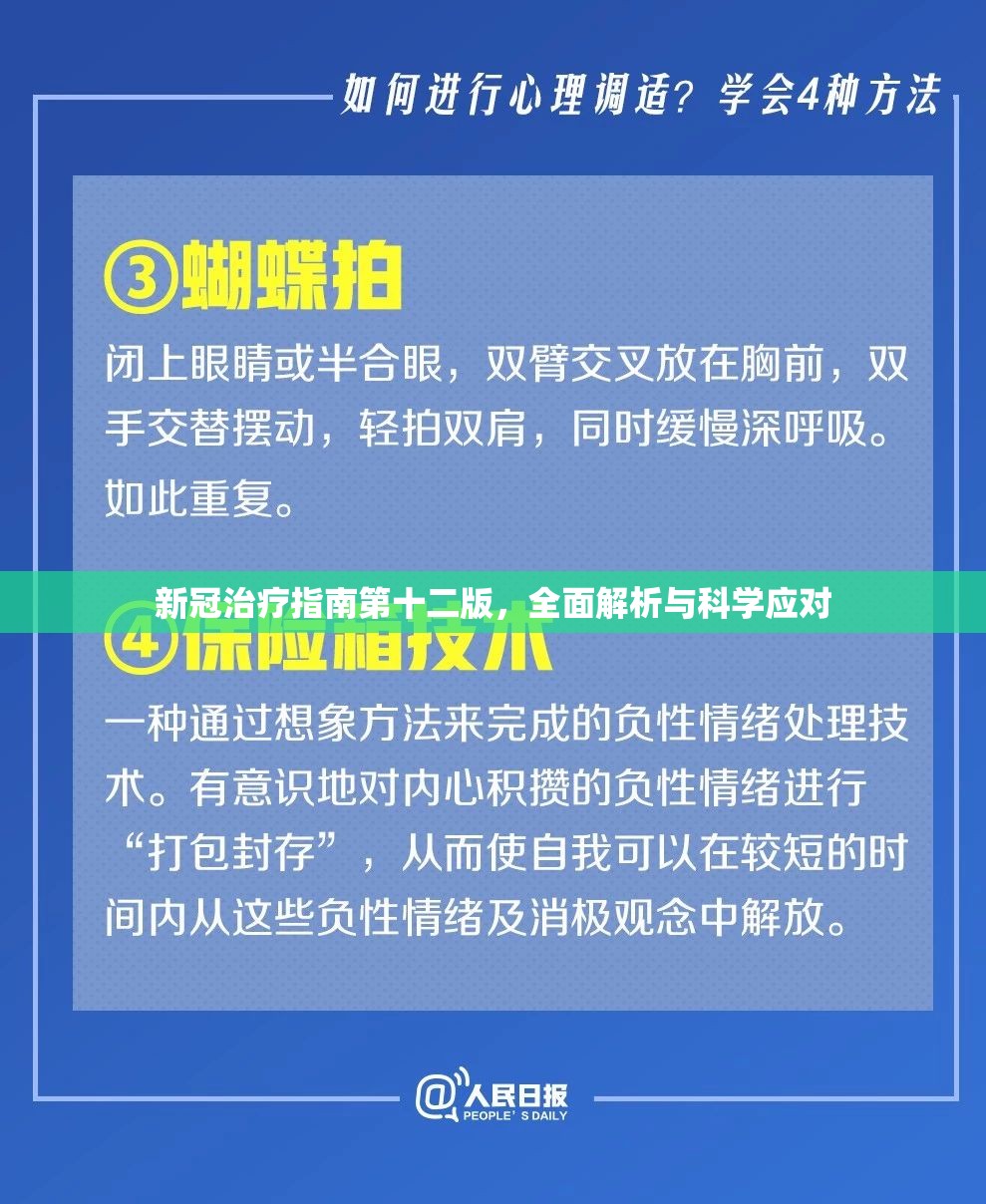

- 心理干预:关注患者的焦虑、抑郁等心理问题,提供心理咨询服务。

- 随访监测:出院后定期复查肺功能、心电图等,确保全面恢复。

公众健康教育

指南最后强调了公众健康教育的重要性,包括:

- 疫苗接种:鼓励全程接种和加强针,尤其是老年人和基础疾病患者。

- 个人防护:坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

- 健康监测:出现症状时及时检测,避免盲目用药。

《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十二版)》是中国抗疫工作的重要指导文件,其科学性和实用性为全球疫情防控提供了中国智慧,通过全面解析指南内容,公众和医疗工作者可以更好地理解疫情形势,采取有效措施保护健康,随着疫情的发展,指南还将不断更新,但科学防控、精准施治的原则将始终不变。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏