新型冠状病毒(COVID-19)自爆发以来,已成为全球关注的公共卫生问题,感染后的症状因个体差异而有所不同,但早期识别尤为关键,本文将重点解析感染后3到7天的典型症状,帮助大家科学应对,避免恐慌。

感染初期(第3-7天)的常见症状

新型冠状病毒的潜伏期通常为2-14天,而感染后3到7天往往是症状开始显现的关键阶段,以下是这一时期最常见的症状:

-

发热

发热是COVID-19最典型的症状之一,在感染后3-7天,患者可能出现中度发热(体温在37.5°C至38.5°C之间),部分患者可能伴有畏寒或出汗,发热通常是身体免疫系统对抗病毒的反应。

-

干咳

干咳(无痰或少量痰)是另一常见症状,咳嗽可能从轻微逐渐加重,尤其在夜间或活动后更为明显,这与病毒主要攻击呼吸道有关。 -

乏力与肌肉酸痛

许多患者在感染早期会感到全身乏力、疲倦,甚至肌肉或关节酸痛,这种乏力感可能与病毒引起的炎症反应有关。 -

喉咙痛或咽干

部分患者会出现喉咙不适、咽干或轻微疼痛,这与病毒在上呼吸道复制有关。 -

嗅觉或味觉丧失

值得注意的是,COVID-19可能导致突然的嗅觉或味觉减退或丧失,这一症状在感染后3-7天可能出现,且有时是唯一表现。

-

其他症状

少数患者可能伴有头痛、鼻塞、腹泻或恶心等症状,这些症状虽不特异,但结合流行病学史需引起警惕。

症状的个体差异

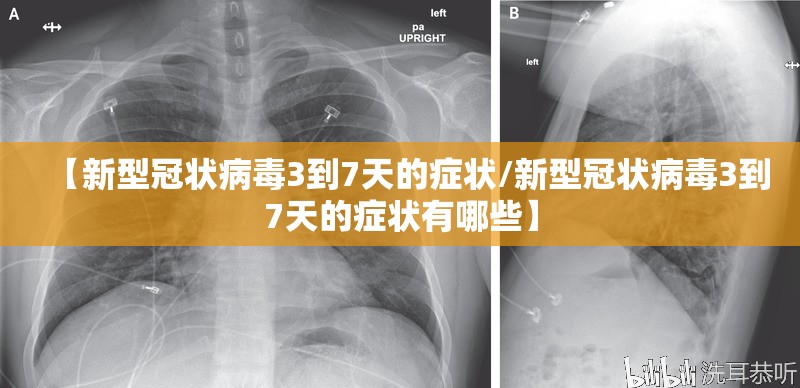

需要注意的是,症状的严重程度和类型因年龄、免疫状态和基础疾病而异,轻症患者可能仅表现为低热和咳嗽,而重症患者(如老年人或有慢性病者)可能在3-7天内出现呼吸困难、胸痛等需紧急就医的表现。

如何科学应对早期症状?

-

及时检测与隔离

一旦出现上述症状,尤其是与确诊病例有接触史或身处高风险地区者,应立即进行核酸检测或抗原自测,并自我隔离以避免传播。 -

对症处理与休息

- 发热或疼痛:可服用解热镇痛药(如对乙酰氨基酚),但需遵循医嘱。

- 咳嗽:多喝水、保持空气湿润,避免刺激性食物。

- 乏力:保证充足休息,避免劳累。

-

监测病情变化

密切观察症状进展,如出现呼吸困难、持续高热或精神萎靡等警示症状,需立即就医。 -

加强营养与免疫力

饮食以易消化、高蛋白为主,多吃蔬果,补充维生素C和D,有助于增强免疫力。

为什么关注3-7天症状至关重要?

这一时期是病毒复制和免疫应答的关键阶段,早期识别不仅能及时阻断传播链,还能避免病情恶化,尤其对于高危人群,如未接种疫苗者或有基础疾病者,早期干预可显著降低重症风险。

新型冠状病毒感染的症状多样,但3-7天的表现往往是判断病情的重要窗口,通过科学应对和及时就医,我们能够更好地保护自己和他人,疫苗接种仍是预防重症的最有效手段,呼吁公众积极配合防疫政策,共同战胜疫情。

(字数:约850字)

注基于权威医学指南和临床研究,但个体情况可能差异较大,如有症状,请以专业医疗意见为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏