当“长春疫情统计”这六个字出现在屏幕上时,它不再是冰冷的数据集合,而是一幅动态的、充满韧性与温度的城市抗疫图谱,每一次数据的更新,都牵动着千万人的心;每一个数字的起伏,都记录着春城大地上发生的真实故事,这不仅仅是病例数的简单累加,更是一座超大城市在应对突发公共卫生事件时,其组织动员能力、科技支撑水平与人文关怀深度的集中体现。

疫情统计:从“模糊感知”到“精准导航”的演变

在疫情初期,公众对疫情统计的认知可能仅限于每日通报的“新增确诊病例”和“无症状感染者”等几个核心数字,随着防控工作的深入,长春的疫情统计体系经历了从粗放到精细的深刻演变。

今天的“长春疫情统计”,是一个多维度、立体化的信息矩阵,它不仅仅包括:

- 总量数据: 累计确诊、累计治愈、现有确诊等,勾勒出疫情发展的整体轮廓。

- 增量数据: 每日新增的病例数(包括确诊与无症状),是判断疫情发展趋势最敏感的“风向标”。

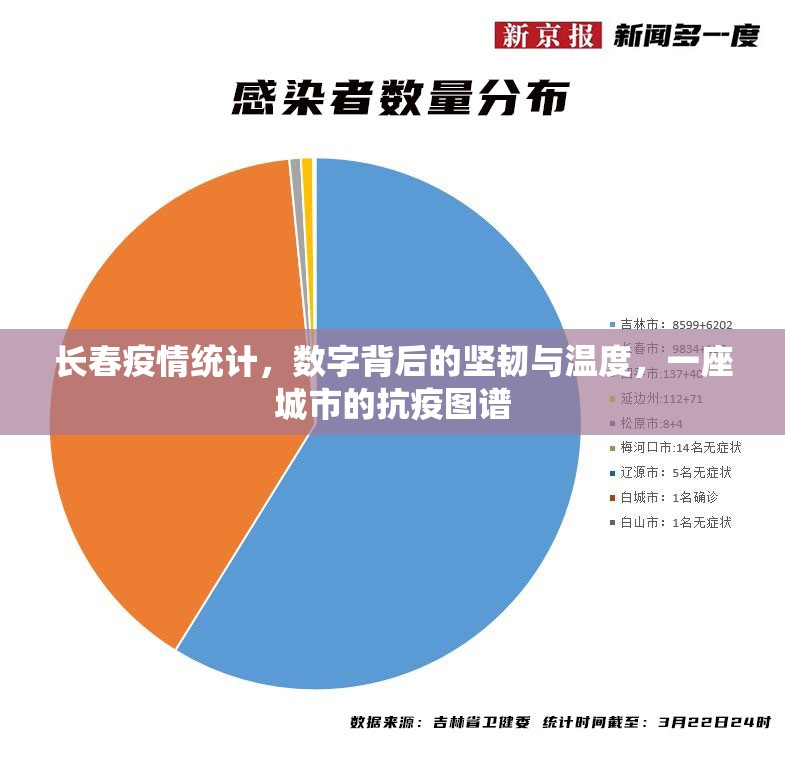

- 结构数据: 病例的区域分布(精确到小区或街道)、年龄分布、传播链分析(社区筛查、隔离点检出、密切接触者等),这些数据如同CT扫描,精准定位疫情传播的“病灶”,为分区分级精准防控提供最直接的决策依据。

更重要的是,统计数据的发布日趋透明、及时,通过官方平台、新闻发布会等多种渠道,长春努力确保公众在第一时间获取权威信息,这既是对公民知情权的尊重,也是消除恐慌、凝聚共识的基础,疫情统计,从最初让人焦虑的“成绩单”,逐渐转变为公众理解防控政策、调整个人行为的“精准导航图”。

数据背后:一座城市的超强动员与硬核科技

长春疫情统计的每一个数字,都凝结着巨大的社会努力,数据的背后,是一座城市的超强动员能力和硬核科技的支撑。

- 组织动员的“速度与规模”: 一轮又一轮的全员核酸检测,需要调度数以万计的医护人员、社区工作者和志愿者,统计数据的背后,是他们在风雪中的坚守,是高效的组织协调能力,确保“应检尽检、不落一人”,隔离点的数量、方舱医院的床位、生活物资的保障能力……这些支撑性数据,同样是疫情统计大系统不可或缺的部分,它们共同构成了抵御疫情的“防波堤”。

- 科技赋能的“精准与高效”: 大数据、人工智能等技术的应用,让疫情统计如虎添翼。“健康码”、“行程码”成为个人健康的电子凭证,流调溯源工作借助支付记录、监控视频等数据,得以在浩瀚人海中快速锁定传播链,疫情地图的可视化呈现,让风险区域一目了然,这些科技手段,极大地提升了统计的效率和精准度,让防控措施能够“有的放矢”,最大限度地减少对经济社会运行的影响。

人文关怀:统计数字无法衡量的付出与温暖

任何统计数字都无法完全衡量这场战役中所有的付出与温暖,我们必须看到数据之外更宝贵的东西:

- “零”的追求与代价: 当社会面清零的目标实现时,那个“零”的背后,是无数一线工作者超负荷的付出,是全体市民配合静默管理的巨大牺牲,经济的暂时放缓、生活的不便、心理的压力……这些“隐性成本”无法在疫情统计表中直接显示,但却是我们理解抗疫全局必须考虑的维度。

- 个体的命运与城市的温度: 每一个确诊数字,都代表一个正在与病毒抗争的生命和一个因此焦虑的家庭,疫情统计之下,是及时的医疗救治、是社区对独居老人的贴心关怀、是“爱心蔬菜包”的精准送达,这座城市的温度,体现在对每一个生命的全力守护上,这远比单纯的数字增减更为动人。

长春疫情统计,是一本正在书写的城市日记,它记录挑战,更见证成长;它显示压力,更彰显力量,当我们解读这些数据时,不应止于对其表面趋势的分析,更应看到数据背后强大的国家力量、科学的防控策略、坚韧的市民精神以及无处不在的人间温情,当前,疫情防控已进入常态化阶段,长春疫情统计工作仍将持续优化,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更科学、更有力的支持,相信历经风雨洗礼的北国春城,必将带着这份由数据和汗水共同铸就的抗疫经验,迎来更加充满生机的春天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏