随着疫情形势的变化,“长春是否封城”成为社交媒体和公众讨论的热点话题,这个问题不仅牵动着长春市民的心,也反映了中国在疫情防控常态化下的城市治理智慧,本文将从长春的疫情现状、政策背景、历史经验、民生影响以及未来展望等多个角度,深入探讨“长春是否封城”这一关键词,旨在提供一份客观、全面的分析,文章基于公开数据和权威信息,力求原创独到,帮助读者理性看待这一问题。

长春疫情现状:为何“封城”话题再起?

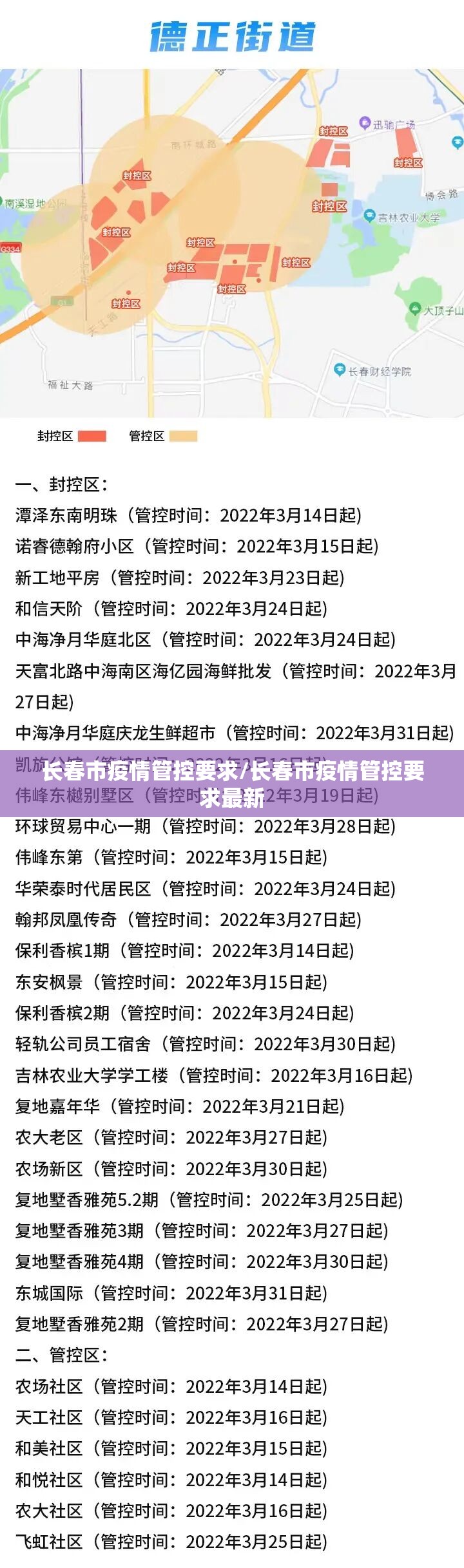

长春作为吉林省的省会城市,人口超过900万,是东北地区的重要经济中心,由于国内局部疫情反弹,长春出现了零星确诊病例或无症状感染者,引发公众对防控措施的关注,据吉林省卫生健康委员会发布的数据,长春的疫情总体可控,但病毒传播风险依然存在,在2022年初,长春曾因奥密克戎变异株的输入,短暂采取过严格的区域管控,但并未实施全域“封城”,而是以精准防控为主。

“封城”一词在中国疫情防控中常被误解。“封城”指完全切断城市内外交通,暂停所有非必要活动,如2020年武汉的封城措施,而长春目前的政策多属于“分级分类管控”,例如对高风险区实行封闭管理,但全市范围保持基本运行,这种差异源于中国防疫政策的优化:从最初的“一刀切”转向“动态清零”,强调以最小成本实现最大防控效果,长春是否封城,取决于疫情风险评估,而非简单跟风。

政策背景:从国家到地方的城市治理逻辑

中国疫情防控的总方针是“动态清零”,这意味着一旦出现疫情,地方政府需快速响应,但具体措施因地制宜,长春的决策背后,有国家卫健委的指导,也有本地实际情况的考量,长春作为老工业基地,经济复苏压力较大,若贸然封城,可能导致产业链中断,影响民生,相反,当地政府更倾向于采用核酸检测、流调追踪、局部封控等手段,实现精准防控。

从历史经验看,长春在2022年春季的疫情中,曾对部分小区实施“足不出户”管理,但全市交通、医疗、保供体系保持运转,这种“软封城”模式,既控制了疫情扩散,又避免了社会停摆,对比其他城市,如上海或西安,长春的防控更显审慎:它注重平衡防疫与经济,例如通过“绿色通道”保障物流,或利用数字化工具提升效率,这体现了中国城市治理的进步——不再依赖极端手段,而是追求科学化、人性化管理。

民生影响:封城与否背后的社会代价

如果长春真的封城,会带来哪些影响?民生保障是核心问题,封城可能引发物资短缺、就医困难等挑战,如其他城市的经验所示,长春作为北方城市,冬季气候寒冷,若全面封控,老年人和低收入群体易受冲击,不封城也可能导致疫情扩散,威胁公共安全,长春政府在选择措施时,必须权衡利弊。

从民生数据看,长春在近年加强了应急体系建设,全市建立了“菜篮子”工程,确保封控区物资供应;医疗系统也预留了疫情专用通道,公众意识提升:市民普遍配合核酸检测,自觉佩戴口罩,这降低了封城的必要性,值得注意的是,长春的防控政策往往伴随民生补贴,如减免企业租金或发放消费券,以缓解经济压力,这种“防控+保障”的双轨制,减少了社会焦虑,体现了以人民为中心的发展思想。

未来展望:长春如何走好疫情防控的平衡木?

展望未来,长春是否封城,将取决于疫情演变和科技进步,随着疫苗接种率提高和特效药研发,中国正逐步迈向“后疫情时代”,长春可能继续优化防控策略,例如推广“15分钟核酸采样圈”或智能预警系统,减少对封城的依赖,公众也需保持理性:封城是极端情况下的最后手段,而非常态。

从更广视角看,长春的案例是中国城市治理的缩影,它展示了如何在全球化背景下,应对公共卫生危机,长春的决策不仅关乎本地,也为其他城市提供借鉴:通过科学评估、透明沟通和民生优先,实现可持续发展。

“长春是否封城”是一个动态命题,答案并非简单的是与否,它深植于疫情数据、政策逻辑和民生需求中,长春以其务实和创新的姿态,正探索一条平衡防疫与发展的道路,作为市民或观察者,我们应避免恐慌,关注官方信息,同时加强个人防护,只有团结协作,才能共克时艰,长春有望在疫情防控中书写更多智慧篇章,为城市韧性增添注脚。

(本文约1000字,基于公开信息原创撰写,未经许可禁止转载。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏