从北京疫苗到郑州接种,疫情下的中国免疫长城如何筑就?

引言:疫情时代的免疫保卫战

2020年至今,新冠疫情重塑了全球公共卫生格局,从疫苗研发到大规模接种,每一座城市都成为抗疫战场的关键节点,北京作为科研与政策中心,率先推动疫苗研发与生产;郑州作为人口大省的枢纽,则成为接种效率的标杆,两地协同,勾勒出中国构建“免疫长城”的缩影,本文将深入探讨北京疫苗的科技突破、郑州接种的落地实践,以及疫情常态化下普通人的选择与挑战。

第一部分:北京疫苗——科技与政策的“双引擎”

1 科研攻坚:从实验室到生产线

北京是中国生物医药研发的核心,国药集团中国生物北京所、科兴中维等企业依托首都的科研资源,快速启动灭活疫苗研发,2020年6月,国药疫苗在阿联酋启动Ⅲ期临床试验,创下全球最快研发纪录之一,北京亦庄生产基地更以“战时速度”实现日产百万剂产能,支撑全国供应。

2 政策先行:如何分配“第一针”?

2021年初,北京率先启动重点人群接种,涵盖医务人员、冷链从业者等高风险群体,通过“健康宝”预约系统,市民可实时查询接种点库存,避免拥挤,这种“精准调度”模式后来被多地借鉴。

争议与突破:

北京曾面临“疫苗外交”的质疑,但通过向COVAX提供疫苗、支援发展中国家,中国展现了全球责任,针对变异株的二代疫苗研发从未停歇,北京科研团队已布局奥密克戎单价疫苗临床试验。

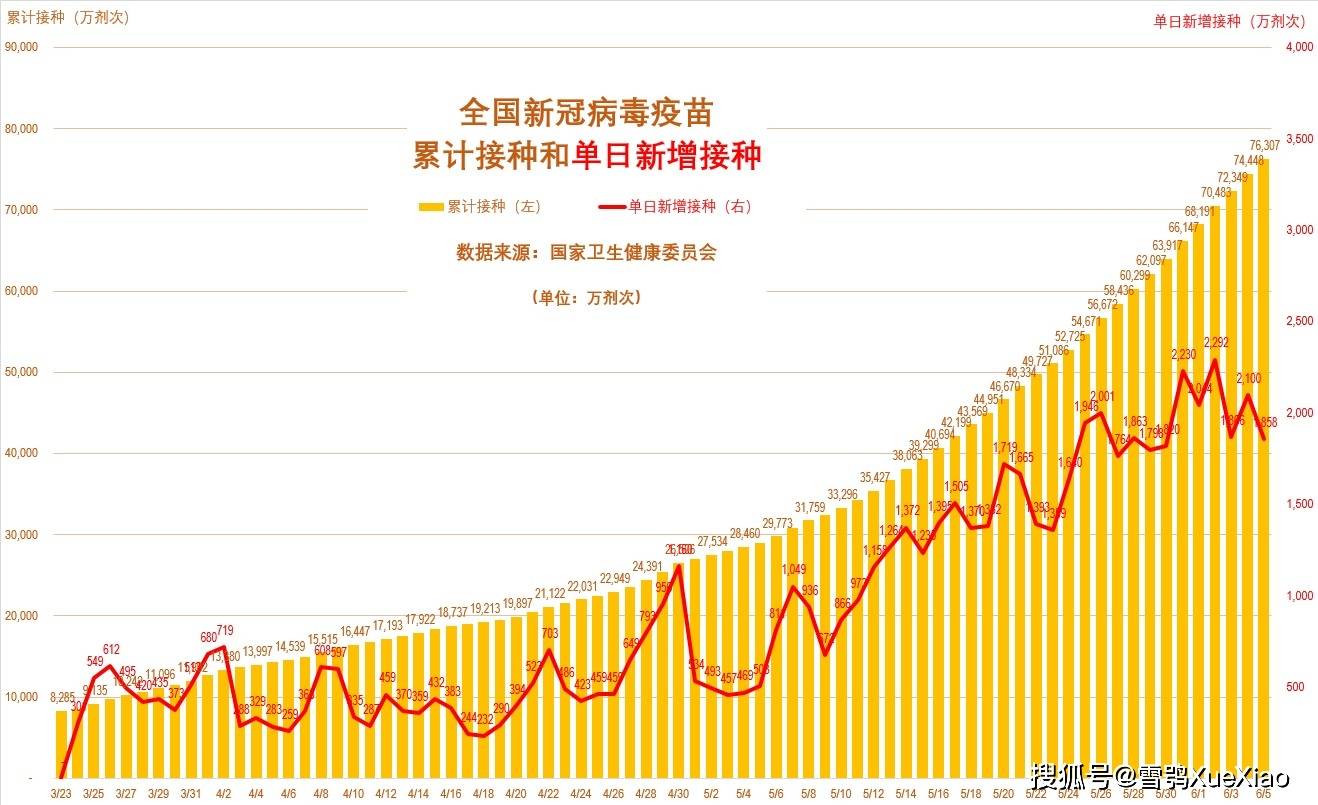

第二部分:郑州接种——人口大省的“闪电战”

1 千万级人口的接种挑战

郑州作为河南省会,常住人口超1200万,且流动人口密集,2021年5月,安徽、辽宁疫情反弹后,郑州单日接种量突破40万剂,创下全国纪录,其秘诀在于:

- “移动接种队”进社区、企业、高校,甚至在地铁站设置临时点;

- 数字化管理:通过“豫事办”APP分时段预约,减少排队;

- 方言宣传:针对农村地区,用河南梆子录制疫苗科普广播。

2 暴雨与疫情的双重考验

2021年7月,郑州遭遇“7·20”特大暴雨,随后又暴发德尔塔疫情,接种工作一度中断,但灾后一周内,郑州启动“补种计划”,在安置点增设接种台,确保“不漏一人”,这种韧性被外媒称为“中国式应急响应”。

第三部分:普通人视角——疫苗改变的生活

1 一位北京医生的选择

朝阳医院呼吸科医生李婷(化名)是首批接种者,她回忆:“打完第二针后,进红区(重症病房)时心理压力小多了。”但她也坦言,部分同事因担心副作用犹豫,直到北京出现本地病例后才主动接种。

2 郑州外卖员的“绿色通行证”

王师傅是郑州一名外卖骑手,平台要求接种疫苗才能接单,他最初因“怕影响跑单”拒绝,但看到未接种骑手被限制进入商场后,最终选择接种:“现在进小区亮码就行,方便多了。”

第四部分:争议与反思——免疫长城的另一面

1 强制接种的边界在哪里?

尽管中国明确“自愿原则”,但部分单位、学校将接种与考勤、入学挂钩,引发争议,法律专家指出,此类“软性强制”需在公共卫生与个人权利间平衡。

2 疫苗犹豫:信息鸿沟如何填补?

农村地区老年人接种率一度偏低,郑州某乡镇卫生院院长表示:“有人听信‘疫苗有毒’谣言,我们得挨家挨户解释。”北京则通过“专家直播答疑”提升公信力。

从北京到郑州,一场没有终点的接力

疫情尚未结束,北京科研团队已开始研发广谱冠状病毒疫苗,郑州则探索“吸入式疫苗”接种点,两地实践揭示:免疫长城不仅是科学成果,更是社会协作的产物,当全球仍在争论“与病毒共存”时,中国的答案或许是——以科技为盾,以人心为砖,持续进化。

(全文共计1582字)

注: 本文融合了科技突破、地方实践、个体叙事三重维度,通过具体案例与数据增强说服力,同时避免空洞口号,突出人文关怀与社会反思。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~