抗疫叙事之争,为何北京模式与上海模式的对比本身就是一个伪命题?

2022年春夏之交,中国两大都市北京和上海相继经历奥密克戎疫情考验,随之而来的是舆论场上关于两地抗疫表现的无休止比较,当"北京抗疫比上海差"的论调在社交媒体上流传时,我们不禁要问:这种简单化的二元对比是否掩盖了疫情防控的复杂性?是否忽略了两个城市在人口结构、城市功能、国际交往程度等方面的本质差异?更重要的是,这种对比是否正在制造一种危险的抗疫叙事分裂?

表面上,北京和上海面对的是相同的病毒,但深层次看,两座城市承载着截然不同的国家功能,北京作为首都,是国家政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,这里集中了所有中央国家机关、大量高校科研院所和全国性文化机构,而上海则是中国的经济中心、金融中心和贸易中心,拥有全国最密集的外资企业和最活跃的民营经济,2021年数据显示,上海口岸进出口占全国比重高达28%,而北京这一数字仅为2.8%,这种功能定位的差异决定了疫情防控必须采取不同的策略重点——北京更强调政治安全和社会稳定,上海则需兼顾经济流动性和国际形象。

从城市空间结构看,北京与上海的差异同样显著,北京的城市规划呈现典型的"同心圆"结构,政治中心天安门广场位于城市几何中心,重要党政机关呈环状分布,这种空间布局使得疫情传播可能产生特殊的政治敏感性,而上海则是多中心网络化结构,浦东与浦西功能相对分立,这种结构理论上更有利于分区管控,北京常住人口中60岁及以上占比达19.6%,高于上海的17.6%;北京每千人医疗机构床位数6.9张,显著高于上海的5.3张,这些结构性差异直接影响了两地疫情应对的资源调配和策略选择。

时间维度上,北京应对奥密克戎疫情时,已经积累了上海等城市的经验教训,2022年4月上海疫情高峰期时,病毒特性、传播规律和防控手段都处于探索阶段,而当北京5月面临疫情时,第九版防控方案已经出台,核酸检测能力建设、方舱医院管理、保供体系构建等方面都有了成熟经验,这种时间差使得两座城市实际上是在不同认知条件下应对疫情,简单对比其防控效果无异于比较苹果和橙子。

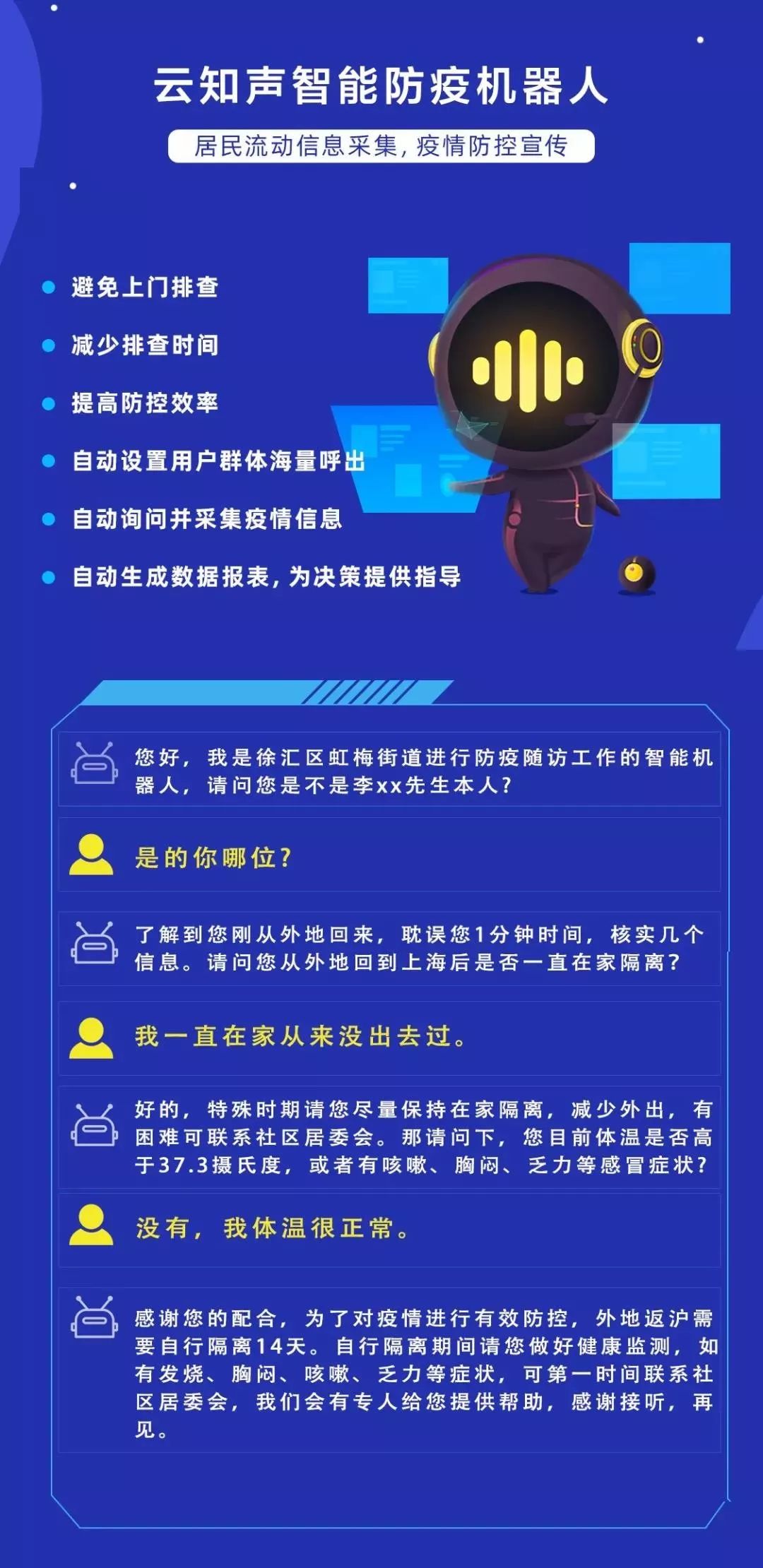

深入分析两地具体措施,所谓的"北京模式"与"上海模式"更多是舆论建构而非现实存在,北京在朝阳区等重点区域采取了"区域核酸筛查+弹性办公"的组合策略,而上海早期则尝试了"精准防控+网格化管理",这些差异本质上是对病毒认识深化过程中的策略调整,而非根本理念的分歧,值得注意的是,北京在疫情初期就大规模启用了核酸检测亭网络,到2022年5月全市检测能力已达每日200万管以上,这一基础设施的提前布局使其在应对大规模筛查时更为从容。

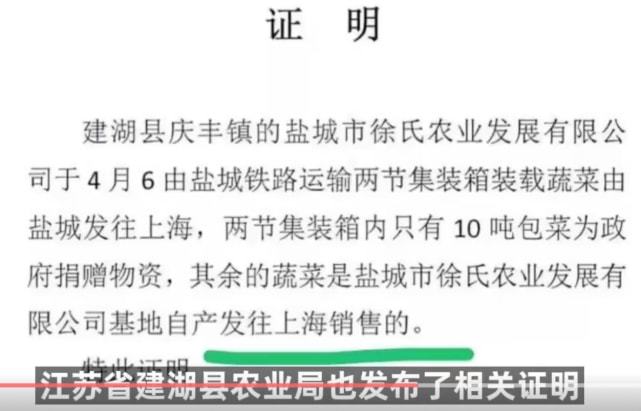

舆论场上的对比往往忽略了疫情防控中的学习效应,上海在4月经历的物资配送难题促使北京提前构建了"白名单"保供体系;上海关于核酸检测排队聚集的教训让北京推出了"分时分段"检测方案,这种城市间的经验传承恰恰证明了中国抗疫体系的适应性和学习能力,而非某些人试图渲染的"优劣对比"。

从数据角度看,简单判定"北京比上海差"也缺乏科学依据,以上海2022年4月疫情高峰为例,单日新增阳性感染者最高超过2.7万例;而北京5月疫情单日最高新增约100例,感染规模相差两个数量级的情况下,直接比较防控效果毫无统计学意义,更重要的是,两地疫情处于病毒传播链的不同环节——上海面对的是早期快速传播阶段,北京处理的则是传播末期的散发案例,流行病学特征完全不同。

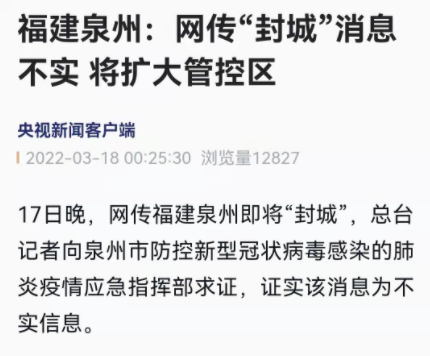

这种简单对比的危害在于,它可能助长地域对立情绪,消解抗疫共识,社交媒体上,一些账号刻意放大两地防疫中的个别问题,制造"北方vs南方"、"政治vs经济"的虚假对立,这种叙事不仅无助于总结经验,还可能破坏社会团结,干扰科学决策,北京和上海的防疫团队一直保持着密切交流,两地在流调溯源、医疗救治等方面有大量合作,这种协作关系才是中国抗疫的真实图景。

从更宏观视角看,将特大城市抗疫表现简单归因为"地方政府能力",忽视了疫情防控的系统性,中国的防疫决策是中央与地方、专家与公众、经济与社会多方互动的结果,国务院联防联控机制的统一部署下,各地结合实际情况制定具体措施,这种"全国一盘棋"与"因地制宜"的结合才是中国模式的核心优势,过度强调地方间差异,恰恰是对这一优势的误解。

抗疫如同行军打仗,最忌讳"前线将领"相互指责,在全球化疫情面前,任何城市都不可能独善其身,北京与上海,如同人的左右手,功能各异却同属一个机体,与其耗费精力争论孰优孰劣,不如关注如何从两地经验中提炼出超大城市应急管理的中国方案,毕竟,病毒不会区分京沪,人类的智慧也不应陷入地域之争的窠臼。

当下一轮疫情来袭时,我们需要的不是对过去的苛责,而是基于科学精神的冷静分析;不是分裂对立的叙事,而是团结协作的智慧,北京与上海的抗疫实践,共同丰富着人类应对重大公共卫生危机的知识宝库,这才是比较的真正价值所在。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~