一场突发公共卫生事件的深度剖析**

2022年初,中国东北重镇吉林省长春市经历了一场严峻的新冠疫情考验,这场疫情不仅牵动着当地居民的心,也成为全国疫情防控的重要焦点,本文将深入探讨长春疫情的起因、发展过程、应对措施及其背后的深层启示,为读者提供一个全面而独特的视角。

疫情暴发背景与初期特点

长春疫情的暴发并非偶然,而是多重因素交织的结果,作为吉林省省会,长春是东北地区的交通枢纽和工业基地,人口流动性大,冬季寒冷气候为病毒传播提供了有利条件,2022年2月底,疫情首先在九台区等地出现,病毒基因测序显示为奥密克戎变异株BA.2分支,其特点是传播速度快、隐匿性强,初期病例多与周边地区的输入性疫情相关,但由于检测滞后和社区传播未被及时发现,疫情迅速扩散至主城区。

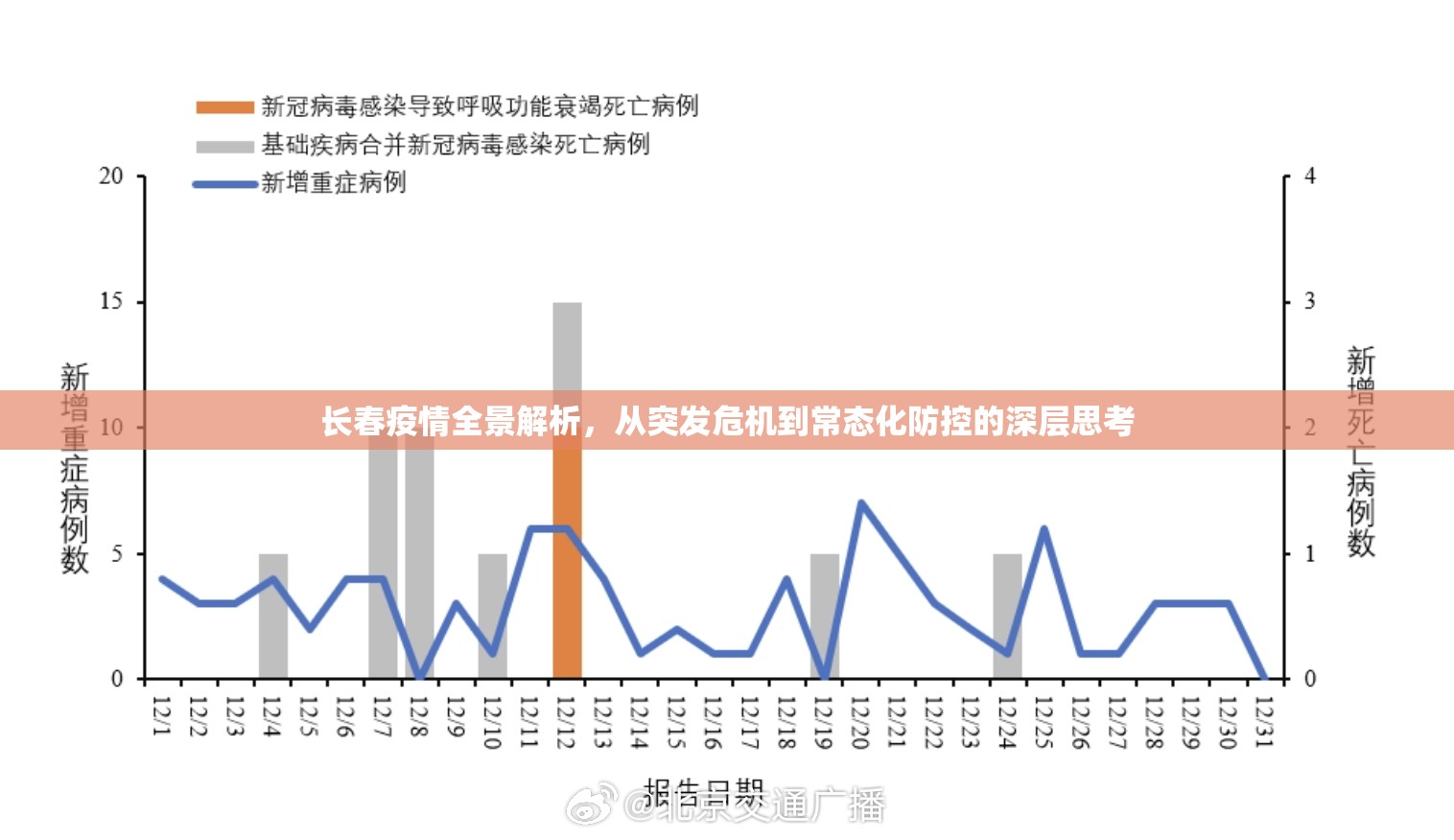

与2020年初的疫情不同,此次长春疫情在爆发初期就呈现出多点散发的态势,学校、工厂、养老院等人员密集场所成为重灾区,尤其是某高校聚集性感染事件,导致病例数呈指数级增长,据统计,疫情高峰期间,长春单日新增本土确诊病例超过千例,无症状感染者数量更高,给当地医疗资源带来巨大压力。

防控措施与应对机制分析

面对严峻形势,长春市迅速启动应急响应,采取了多层次、立体化的防控策略,全域实行静态管理,暂停非必要流动,开展多轮全员核酸检测,这种“以空间换时间”的策略,虽对经济生活造成短期影响,但有效切断了传播链,方舱医院和隔离点的快速建设,确保了“应隔尽隔、应治尽治”,长春国际会展中心方舱医院在48小时内改造完成,提供超过2000张床位,体现了中国基建的高效性。

在物资保障方面,政府通过“线上订购+线下配送”模式,确保居民生活必需品供应,针对老年人、慢性病患者等特殊群体,开通绿色通道,减少次生灾害,值得一提的是,长春疫情中凸显了科技防控的力量:“吉祥码”小程序实现轨迹追溯,AI测温设备提升筛查效率,这些数字化手段为精准防控提供了支撑。

防控过程也暴露出一些短板,初期核酸检测能力不足导致结果延迟;部分社区管控措施执行僵化,引发群众不满,这些经验教训为后续疫情应对提供了改进方向。

疫情背后的社会与经济影响

长春疫情对当地社会经济的冲击不容忽视,作为中国汽车工业的摇篮,长春拥有以一汽集团为代表的庞大产业链,疫情导致的停工停产对全国汽车供应造成连锁反应,数据显示,2022年3月吉林省汽车产量环比下降超50%,凸显了疫情防控与经济平衡的难题。

社会生活方面,长达数周的封控使居民心理压力倍增,线上教育全面取代线下课程,虽保障了学业连续性,但也暴露了城乡数字鸿沟问题,小微企业受创严重,餐饮、零售等行业收入锐减,政府虽出台退税减费政策,但恢复仍需时间。

疫情激发了社会互助精神,志愿者团队协助物资分发,医护人员逆行坚守,这些温暖片段成为城市记忆的一部分,长春疫情的应对经验也表明,公共卫生事件中,信息公开和舆论引导至关重要,及时发布权威数据、澄清谣言,有效避免了恐慌情绪的蔓延。

从长春疫情看常态化防控的启示

长春疫情是中国动态清零政策下的一个典型案例,其演变过程为未来防控提供了宝贵启示,奥密克戎的高传染性要求检测预警必须“快准狠”,长春在疫情中期推广抗原自测试剂,作为核酸补充,提升了早期发现能力,区域协同防控机制亟待加强,本次疫情与吉林市、延边州等地联动,说明单一城市的封闭策略难以根本解决问题,需建立跨省市的资源调配平台。

更深层看,长春疫情折射出超大城市治理的现代化命题,如何优化平战结合的医疗体系?怎样完善应急物资储备?这些问题需通过立法和长期规划解决,长春事后加快了P3实验室建设,增强病毒研究能力;同时推动社区网格化管理的数字化转型,减少人为管控漏洞。

长春疫情是一场考验,更是一面镜子,它既展现了中国特色公共卫生应对体系的高效,也揭示了城市韧性建设的不足,随着病毒变异和全球疫情演变,长春的经验提醒我们:疫情防控不仅是科学问题,更是社会治理、经济协调与人文关怀的综合课题,唯有在总结中进步,在反思中创新,才能构建更具弹性的健康城市未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏