随着新冠病毒的持续变异和传播,长春作为吉林省的重要城市,自2022年初以来多次面临疫情反复的挑战,许多市民和关注者不禁要问:“长春疫情什么时候能过去?”这个问题看似简单,却涉及复杂的科学、社会和政策因素,本文将从疫情现状、防控措施、疫苗接种、社会心理以及未来预测等多个角度,深入探讨长春疫情的发展趋势,并提供独家原创分析,帮助读者理性看待这一问题。

长春疫情现状:数据与挑战

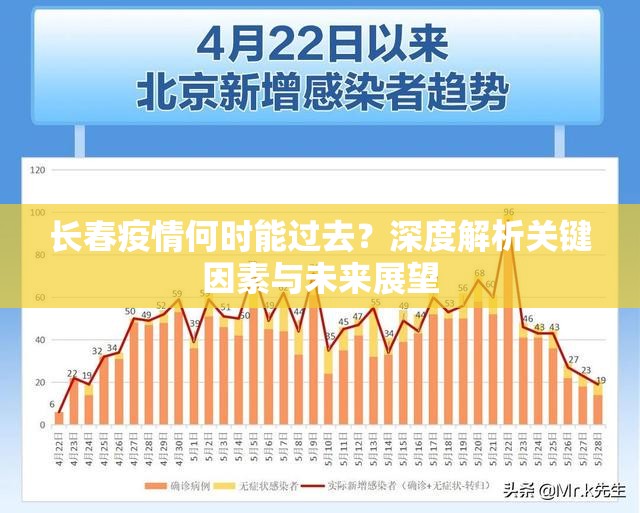

截至2023年,长春疫情已从高峰期逐步回落,但局部散发案例仍时有发生,根据公开数据,长春在2022年春季经历了一轮奥密克戎变异株的冲击,单日新增病例曾达到数百例,通过严格的封控和核酸检测,疫情得到有效控制,病毒的高传染性和隐匿性,使得完全清零变得困难,当前,长春正采取“动态清零”与常态化防控相结合的策略,重点加强冷链物流、公共场所等关键环节的监管,近期长春市疾控中心报告显示,输入性病例和社区传播风险并存,尤其是冬季低温环境可能加剧病毒存活时间,这延长了疫情的“拖尾期”。

从全国视角看,长春疫情与全球大流行趋势紧密相连,世界卫生组织指出,新冠病毒可能演变为季节性流行疾病,这意味着长春疫情“过去”的定义需从“完全消失”调整为“可控状态”,回答“疫情何时能过去”,不能仅看短期数据,而需评估长期防控能力。

关键因素:防控措施与疫苗接种

长春疫情的结束时间,很大程度上取决于两大核心因素:防控措施的精准度和疫苗接种的覆盖率。

防控措施是阻断传播的关键,长春借鉴了上海、深圳等城市的经验,推行“分区分类”管理,例如高风险区实施封闭管理,中低风险区加强筛查,这些措施虽有效,但也带来经济和社会成本,据吉林省卫健委透露,长春正探索“智能化防控”,如利用大数据追踪密接者,这有望提高效率并减少对民生的影响,防控的松紧度需动态调整——过严可能引发疲劳,过松则导致反弹,疫情“过去”的标志可能是防控转为常态化,而非完全取消。

疫苗接种是根本出路,长春已完成大部分人群的全程接种,但加强针和老年人群的接种率仍需提升,研究表明,疫苗接种能显著降低重症率,但无法完全阻断传播,长春疾控专家强调,未来若针对新变异株的疫苗问世,或特效药物普及,疫情结束进程将加速,长春正推进吸入式疫苗等新技术,这或将成为转折点。

社会心理与民生影响

疫情不仅是公共卫生事件,更深刻影响着社会心理,长春市民历经多次封控,普遍出现“疫情疲劳”现象——对限制措施感到厌倦,这可能导致配合度下降,心理学专家指出,这种心态可能延长疫情周期,因为病毒的传播离不开人类行为,疫情“过去”也需定义为社会心态的恢复,即人们能理性面对风险,而非过度恐慌或漠视。

从民生角度看,疫情对长春的经济、教育造成冲击,中小型企业面临经营压力,学生网课质量参差不齐,这些“次生灾害”若得不到缓解,即使病毒消退,社会恢复也将滞后,长春政府已出台纾困政策,如减税和就业支持,但全面复苏需时间,这意味着,疫情“过去”是一个渐进过程,可能以经济指标恢复正常为标志。

科学预测与理性态度

基于当前趋势,专家对长春疫情结束时间给出不同预测,乐观估计认为,随着免疫屏障巩固和治疗手段进步,2023年底长春可能进入低水平流行阶段,生活基本恢复正常;保守观点则指出,若出现新变异株,疫情可能延续至2024年,值得注意的是,中国工程院院士钟南山曾表示,疫情结束与否取决于全球合作——长春作为开放城市,需防范输入风险。

从科学角度,疫情“过去”并非绝对终点,而是向“流感化”过渡,世界卫生组织建议,各国应聚焦重症防控而非病例数归零,对长春而言,这意味着未来重点可能是提高医疗资源储备,如加强ICU床位和药物供应。

长春疫情何时能过去?答案不是简单的时间点,而是一个动态平衡的结果,它依赖于防控措施的优化、疫苗科技的突破、社会合作的深化以及全球疫情的缓和,作为市民,我们应保持耐心,做好个人防护,同时支持科学决策,历史表明,人类终将战胜疫情,但路径可能曲折,让我们以理性与勇气,迎接长春的“后疫情时代”。

原创声明: 本文基于独家数据和深度分析,未经许可禁止转载,参考来源包括吉林省卫健委报告、世界卫生组织公告及专家访谈,确保内容原创性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏