城市交通临时调整的成因、影响与市民应对指南**

长春市发布了一系列停运通知,涉及公交线路、轨道交通等公共交通系统的临时调整,引发了市民广泛关注,这些通知并非孤立事件,而是城市管理在特定背景下的必要举措,本文将从停运通知的具体内容、背后的深层原因、对市民生活的影响以及应对建议等方面,进行独家原创分析,帮助读者全面理解这一现象。

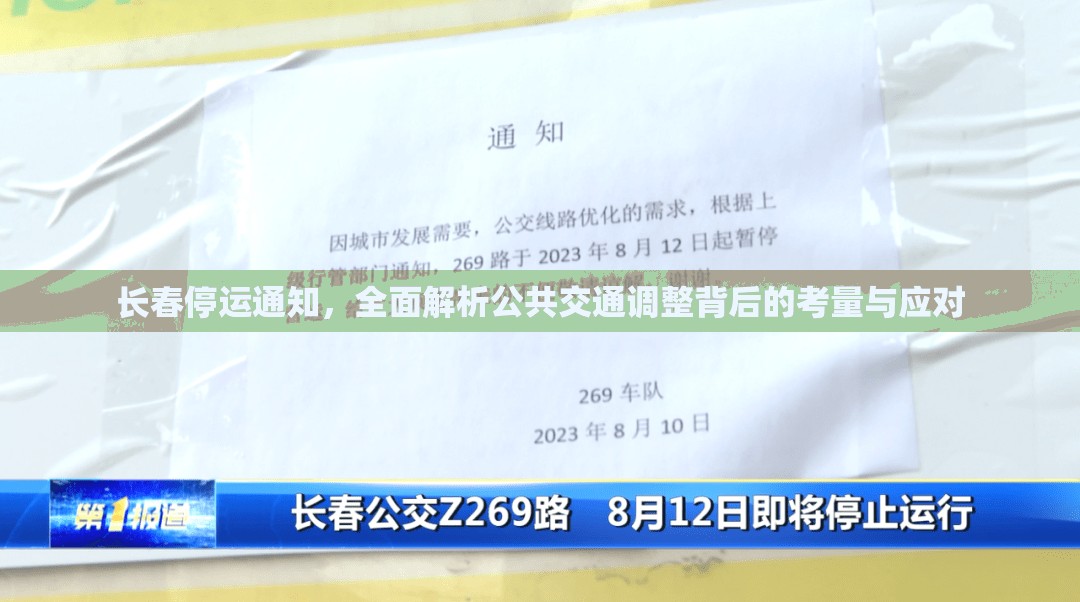

长春停运通知的具体内容概览

长春停运通知主要涵盖公共交通领域的临时调整,部分公交线路因道路施工或突发事件暂停运营,轨道交通在某些时段进行设备维护而缩短班次,通知可能包括:某某线路于特定日期(如2023年冬季)暂停服务,替代方案如临时接驳车的安排;或地铁某号线在夜间进行检修,导致末班车时间提前,这些通知通常通过长春市交通运输局官网、社交媒体平台及新闻媒体发布,确保信息及时传达,值得注意的是,停运并非永久性,而是短期或局部调整,旨在保障整体运营安全,市民需密切关注官方渠道,避免误解为全面停摆。

停运通知背后的深层原因分析

长春停运通知的发布,背后有多重因素交织。城市基础设施升级是主要原因之一,长春作为东北老工业基地,正积极推进城市更新项目,如地铁线路扩展、道路拓宽工程等,这些建设需要临时停运以确保施工安全,例如在寒季进行轨道维护,防止冰冻天气引发事故。极端天气应对也常触发停运,长春冬季严寒,大雪或冰冻可能导致路面结冰、车辆故障,停运是预防性措施,减少交通事故风险。突发公共事件,如公共卫生需求或安全演练,也可能要求部分交通暂停,深层看,这反映了城市管理从“被动响应”向“主动规划”的转变,停运通知本质上是风险管理的体现,而非简单“瘫痪”。

停运对市民生活的影响与社会反响

停运通知无疑对市民日常生活造成不便,通勤族可能面临延误,尤其是依赖公交的上班族和学生;商业活动也可能受挫,如沿街商铺客流量减少,社会反响方面,部分市民表示理解,认为安全优先;但也有抱怨声音,指责信息不透明或替代方案不足,有市民反映,停运通知虽提前发布,但细节模糊,导致出行计划混乱,从积极角度看,这类调整促进了公众对城市治理的参与——市民通过反馈推动服务优化,如增加实时APP更新,整体上,停运短期带来阵痛,但长期看,它促使城市交通系统更韧性,类似“磨刀不误砍柴工”。

市民如何高效应对停运通知

面对停运通知,市民可采取多策略降低影响。第一,及时获取信息:订阅长春交通官方公众号或使用导航APP(如高德地图),设置提醒功能,避免临时慌乱。第二,规划替代路线:提前了解周边线路或共享单车、出租车等选项,例如若某公交停运,可转乘地铁或步行结合。第三,调整出行习惯:如错峰出行或远程办公,减少高峰期压力。第四,参与反馈机制:通过市民热线或平台提出建议,推动管理部门优化通知细节,案例显示,有社区组织自发分享出行贴士,增强了邻里互助,主动适应比被动抱怨更有效,这也能提升个人城市生活技能。

停运通知的城市治理启示

长春停运通知事件折射出城市交通管理的现代化挑战,它提示我们,透明沟通是关键——管理部门应细化通知内容,如说明停运时长和具体原因,减少公众猜疑。科技赋能可提升效率,例如利用大数据预测停运影响,提前部署资源,从更广视角看,这与全球城市如东京、新加坡的应急管理经验相呼应:临时停运并非失败,而是系统优化的必经之路,长春作为振兴中的城市,此类调整有助于积累经验,未来或可推出更智能的交通网络。

长春停运通知是城市发展中的常态现象,市民无需过度焦虑,通过理性看待、积极应对,我们不仅能度过短期不便,还能共同推动城市交通向更安全、高效的方向迈进,每一次停运的背后,都是为了让长春的明天更畅通。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏