随着全球疫情形势的持续演变和病毒变异的不确定性,中国政府基于科学研究和实际情况,于2025年发布了最新版的新冠隔离规定,这一规定旨在平衡疫情防控、民生需求和经济发展的关系,体现了精准化、人性化和科学化的防控理念,本文将详细解读2025年新冠隔离的最新政策,包括适用范围、隔离要求、例外情况以及社会影响,帮助公众更好地理解和配合防疫工作。

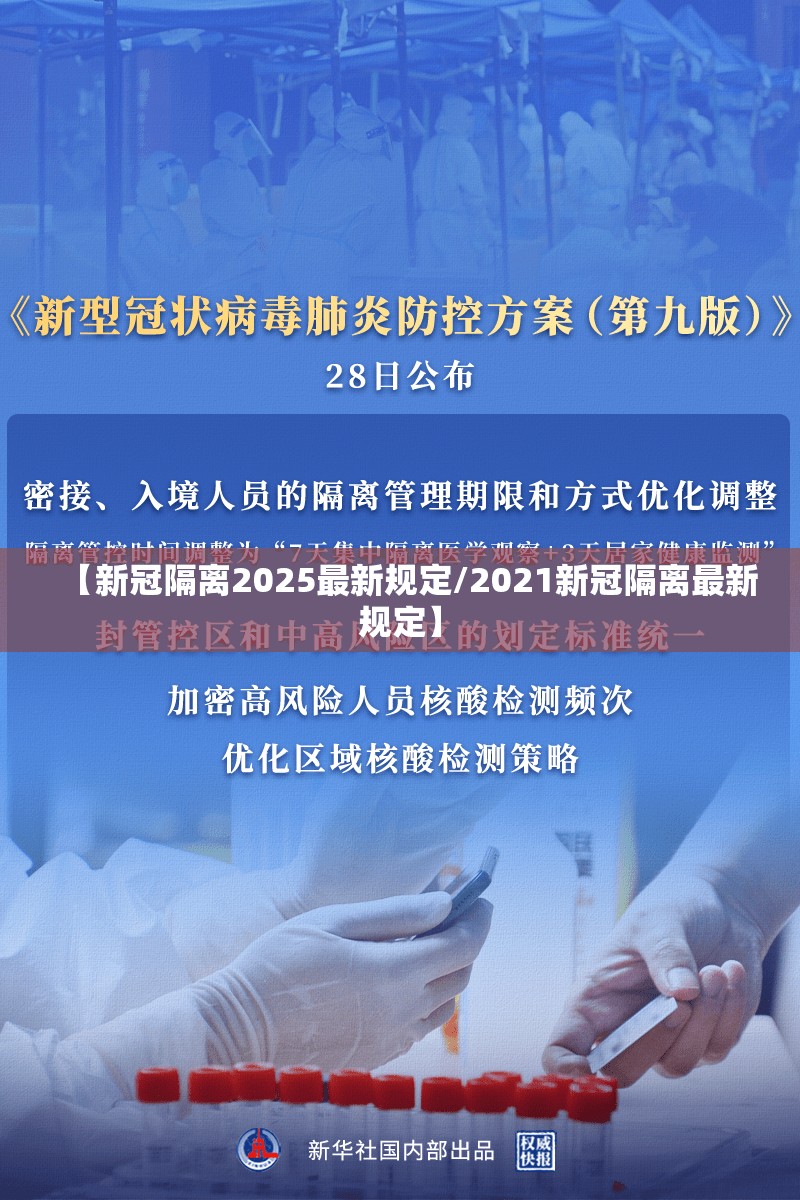

背景与总体原则

2025年的隔离规定是基于前期防控经验的总结,并结合了Omicron等变异株的特点,总体原则是“科学精准、动态优化、分类管理”,强调以最小成本实现最大防控效果,政策制定参考了国内外疫情数据、疫苗接种覆盖率以及医疗资源准备情况,重点关注高风险人群和场所,避免“一刀切”式的隔离措施,减少对社会正常运行的干扰。

隔离对象与期限

根据最新规定,隔离措施主要针对确诊病例、无症状感染者和密切接触者,但进行了细化分类:

- 确诊病例与无症状感染者:需进行集中隔离或居家隔离,期限调整为5-7天(具体取决于病毒载量和症状轻重),隔离结束后,如连续两次核酸检测(间隔24小时)结果为阴性,即可解除隔离。

- 密切接触者:隔离期限缩短至3-5天,并增加抗原自测要求,低风险接触者(如已接种加强针疫苗)可适用居家隔离,无需集中隔离。

- 入境人员:取消全员集中隔离,改为“3天居家隔离+2天健康监测”模式,期间需进行核酸检测,来自低风险国家的人员可进一步简化流程。

这些调整基于研究显示病毒潜伏期缩短和疫苗保护效果提升,减少了不必要的隔离时间,降低了社会成本。

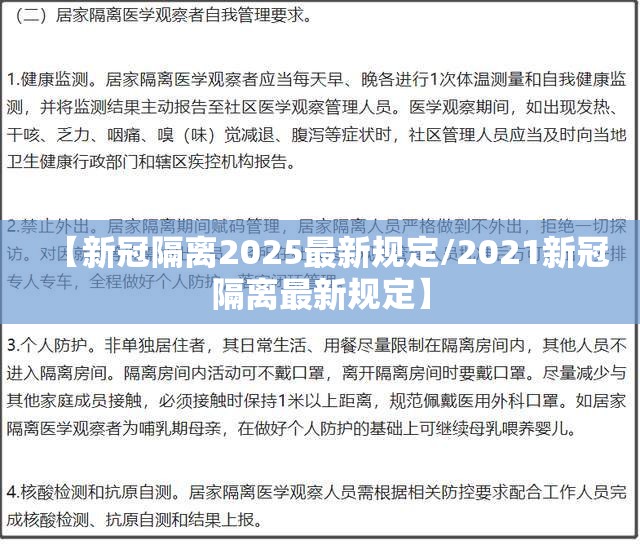

隔离方式与条件

新规定强调隔离方式的灵活性和人性化:

- 居家隔离:允许符合条件的人员(如拥有独立居住空间)进行居家隔离,社区提供物资配送和医疗支持,安装电子门磁或使用APP进行动态监控,确保合规。

- 集中隔离:仅用于高风险情况(如变异株爆发或医疗资源不足地区),隔离点设施升级为更舒适的“健康驿站”,提供心理疏导服务。

- 特殊群体照顾:对老年人、儿童和慢性病患者,允许家属陪护或优先安排医疗资源,隔离期间,工作单位需保障员工薪资待遇,避免因隔离导致的经济损失。

例外与豁免情况

为减少对民生和经济的影响,新规增加了多项豁免条款:

- essential workers(必要工作人员):如医疗、运输、能源行业员工,在符合严格防护条件下可缩短或免于隔离,但需定期检测。

- 紧急情况:如就医、奔丧等 humanitarian 原因,经申请批准后可暂缓隔离,但需做好防护。

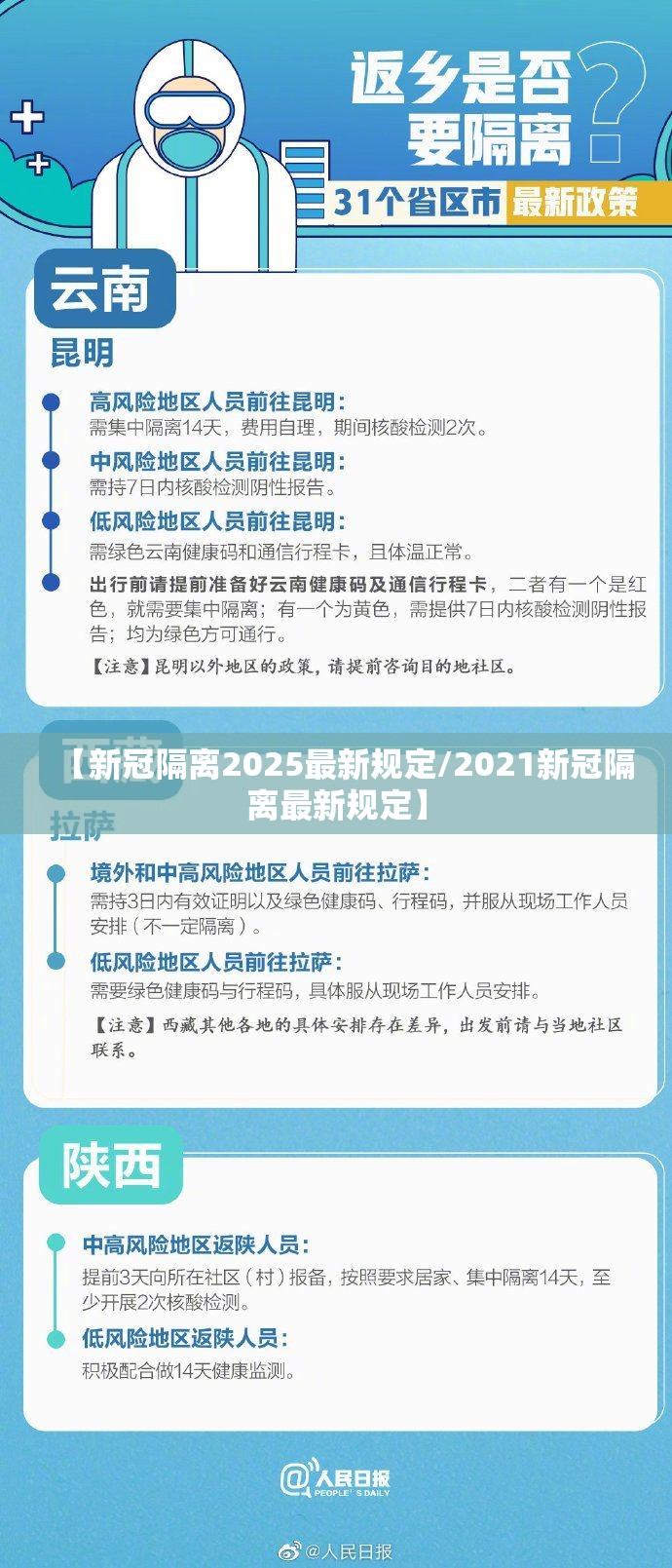

- 低风险区域:对疫情平稳地区,取消跨区域隔离要求,推广“健康码”互认,促进人员流动。

这些豁免体现了政策的精准性,避免过度防控带来的次生问题。

技术支持与监管

2025年规定强化了科技支撑,利用大数据、人工智能和物联网提升防控效率:

- 智能监控:通过手机APP或可穿戴设备实时追踪隔离人员状态,自动报警异常情况。

- 核酸检测优化:推广快速抗原检测作为补充,减少核酸检测等待时间,隔离解除以结果为导向,而非固定期限。

- 法律与伦理保障:明确数据隐私保护条款,禁止滥用隔离政策,并设立投诉渠道确保公平执行。

社会影响与公众反应

新规发布后,公众反响总体积极,许多人认为这是迈向“后疫情时代”的合理调整,既保障了健康,又恢复了生活正常性,经济专家预测,缩短隔离期限将提振消费和旅游行业,预计2025年GDP增速可因此提高0.5-1个百分点,也有声音担忧病毒变异风险,建议保持警惕,政府回应将动态评估政策,随时调整。

2025年新冠隔离最新规定是中国防控策略成熟化的标志,它以科学为基础,以民生为导向,努力在防控与常态间找到平衡,公众应积极配合,做好个人防护,同时利用政策便利恢复生活与工作,随着疫情变化,规定可能进一步优化,但核心目标不变:保护人民健康,促进社会和谐发展。

通过这篇文章,我们希望读者全面了解新规细节,理性应对疫情,共同守护来之不易的防控成果。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏