“浙江南昌疫情”成为社会关注的焦点,这一关键词看似简单,却隐含着一个常见的误解——南昌并非浙江省的城市,而是江西省的省会,这里的“浙江南昌”可能源于网友或媒体对地域的混淆,但也恰恰反映了疫情背景下区域协同防控的重要性,本文将从这一误读切入,分析浙江和江西两地在疫情中的应对策略,探讨跨省协作的经验与挑战,并总结对未来公共卫生事件的启示。

疫情背景:浙江与江西的防控态势

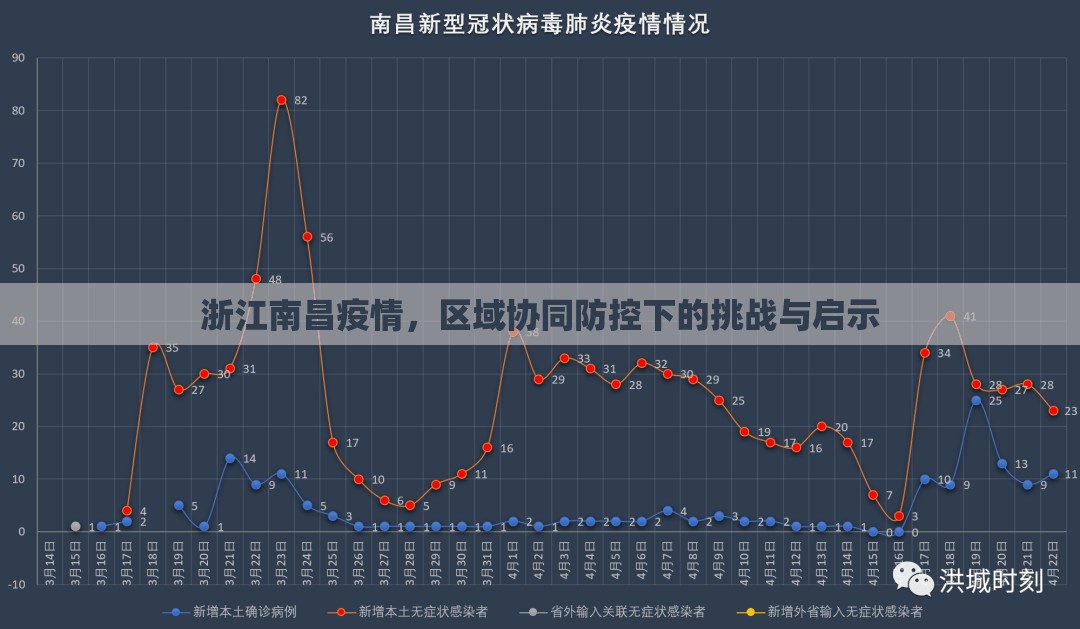

浙江省和江西省虽分属不同地理区域,但经济往来密切,人员流动频繁,在新冠疫情反复的背景下,两省都曾面临输入性病例的威胁,以浙江省为例,作为经济大省,其外贸活跃、人口密集,杭州、宁波等城市多次遭遇本土疫情冲击,但凭借数字化防控体系(如“健康码”“行程卡”的快速应用)和精准封控策略,浙江多次在较短时间内实现动态清零,而江西省的南昌市作为中部交通枢纽,也曾出现零星散发病例,但通过强化社区网格化管理和大规模核酸检测,有效遏制了扩散风险。

值得注意的是,尽管“浙江南昌”一词存在地理误差,但它无形中凸显了疫情无边界的特点——病毒传播不分地域,任何一地的破防都可能引发区域连锁反应,2022年初浙江杭州的疫情曾波及周边省份,而南昌的防控措施也间接影响了与浙江的物流和人员往来,这种联动性要求各地打破行政壁垒,实现信息共享和资源统筹。

区域协作的实践与挑战

在疫情应对中,浙江和江西虽未直接以“浙赣联防”名义行动,但通过国家层面的协调机制,体现了区域协同的雏形,在健康码互认、核酸检测结果互通等方面,两省均遵循国家统一标准,减少了跨省流动的障碍,浙江的医疗资源(如检测试剂、医护支援)曾向中西部省份倾斜,而南昌也作为中转站,协助过境人员的隔离安置。

协作中仍存在挑战,一是信息同步滞后:早期疫情中,两地流调数据未能完全实时共享,导致个别病例追踪延迟;二是政策差异:浙江的防控偏重精准化,江西则更强调全面筛查,这种差异可能造成跨省人员管理的矛盾,有报道称,浙江某企业员工赴南昌出差时,因两地隔离标准不统一而滞留,反映了协同机制的细化不足。

深度分析:为何区域联防成为必然?

从公共卫生角度看,疫情暴露了单一地区防控的局限性,病毒传播速度极快,尤其奥密克戎变异株的潜伏期短、传染性强,仅靠一省一市“各自为战”极易形成漏洞,浙江和江西的案例表明,区域联防至少有三重必要性:

- 经济社会的联动性:长三角地区(包括浙江)与中部省份(如江西)产业链高度关联,若疫情导致某地封控,可能引发全国性供应链中断,2022年南昌某工业园区因疫情停工时,浙江多家企业生产受影响,凸显了经济生态的依赖性。

- 资源互补的需求:浙江医疗资源丰富,但人口压力大;江西地广人稀,可提供隔离空间支持,双方协作能优化资源配置,避免医疗挤兑。

- 科技与经验的共享:浙江的数字化防控工具(如“浙里办”APP)可向江西推广,而南昌的社区动员经验也值得借鉴,这种互补能提升整体防控效率。

反思与启示:构建更坚韧的公共卫生网络

“浙江南昌疫情”这一误读,反而为我们敲响警钟——未来公共卫生事件中,区域协同必须制度化、常态化,应建立跨省应急指挥平台,实现数据实时互通,避免因信息差导致防控脱节,需统一防控标准,如隔离期限、核酸检测频率等,减少政策摩擦,加强公众教育,纠正地域认知偏差,提升全民科学素养。

疫情也启示我们,公共卫生体系需与经济社会发展协同推进,浙江和江西的案例显示,防控措施既要讲求效率,也需注重人文关怀,例如为跨省务工人员提供便捷通道,避免“一刀切”封控。

“浙江南昌疫情”虽是一个地理乌龙,却映射出疫情时代区域协作的紧迫性,浙江的敏捷与江西的稳健,共同构成了中国防控体系的缩影,唯有打破地域界限,强化联防联控,才能筑牢公共卫生防线,正如世卫组织所强调,“没有人是安全的,直到所有人都安全”——这不仅是抗疫的核心理念,更是人类命运共同体的生动实践。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏