在新冠疫情的反复冲击下,中国各大城市不断面临防控考验,2022年春季,长春市因奥密克戎变异株的快速传播,被迫采取严格的封控措施,而作为行政指令载体的“红头文件”,成为这场抗疫行动的核心枢纽,红头文件,作为中国特有的行政公文形式,以其权威性和紧迫性,在疫情中扮演了“指挥棒”角色,长春市的封城文件,不仅是一纸行政命令,更是城市应急管理、公共安全与民生保障的复杂平衡实践,本文将从红头文件的背景、内容分析、实施效果及社会反响等方面,深入探讨其独特意义。

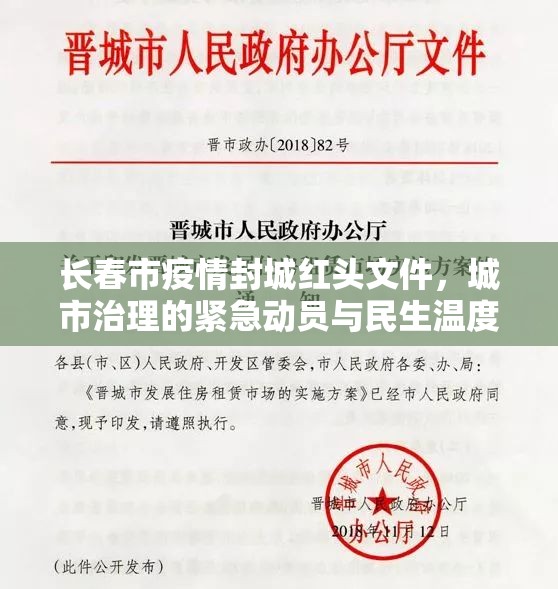

长春市疫情封城红头文件的出台,源于2022年3月前后疫情的突然爆发,奥密克戎毒株的高传染性导致日增病例迅速攀升,医疗资源面临挤兑风险,根据公开报道,长春市在3月11日左右发布了一系列红头文件,宣布对主城区实行“静态管理”,即事实上的封城措施,这类文件通常由长春市疫情防控指挥部签发,以红色文头标识,内容涵盖社区封闭、交通管制、物资调配等细则,其法律依据是《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,体现了依法行政的原则,红头文件的紧急发布,反映了地方政府在面临公共卫生危机时,如何通过制度化渠道快速响应,但也暴露出预案不足的短板——初期文件对民生保障的细节规定较为笼统,导致后续需多次补充通知。 上看,长春市红头文件的核心是“封控”与“保供”的双重目标,文件明确要求居民“非必要不外出”,暂停公共交通,关闭非必需场所,同时强调保障生活物资和医疗需求,文件规定由社区网格员负责配送物资,设立应急就医绿色通道,这种设计初衷是为了阻断病毒传播链,但实施中却面临严峻挑战,红头文件的权威性确保了政令畅通,基层执行力度大,短期内有效控制了人员流动;文件的部分条款过于刚性,未能充分预估封控的长期影响,一些社区因人力不足,导致物资配送延迟,而慢性病患者就医难问题频发,这揭示出红头文件作为行政工具的双刃剑效应:高效但缺乏弹性,与武汉、上海等地的封城文件相比,长春版本更强调“属地责任”,要求区县一级政府承担主要实施压力,这虽强化了执行力,却也加剧了基层负担。

红头文件的实施过程,折射出中国城市治理的典型特征:自上而下的动员能力与自下而上的民生诉求之间的碰撞,在长春封城期间,红头文件通过政务平台、媒体宣传迅速传达,形成了社会共识,许多市民表示,文件的公开透明缓解了恐慌情绪,但执行中的问题也引发批评,部分农民因封控导致春耕受阻,相关文件后期才追加农业保障条款;企业停产造成的经济损耗,文件未能完全覆盖,这些情况显示,红头文件需与柔性管理结合,如引入专家论证和公众听证,以提升科学性,从积极角度看,长春经验促使后续文件更加注重“精准防控”,如2022年末的优化措施中,红头文件开始区分高风险区与低风险区,减少“一刀切”现象。

总体而言,长春市疫情封城红头文件是中国抗疫史的一个缩影,它既是紧急状态下行政效率的体现,也是治理现代化的试金石,红头文件的权威性确保了政策落地,但民生温度需通过细节优化来注入,面对类似危机,地方政府或可借鉴长春教训,在文件制定中增加预案演练和民意反馈机制,使红头文件从“冷冰冰”的指令,转型为有温度的社会契约,毕竟,疫情防控的终极目标,是守护每一个人的健康与尊严。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏