随着新冠病毒的持续变异和疫情的动态发展,公众对于“感染最新新冠病毒后吃什么药”的关注度再度升高,网络信息纷繁复杂,误导性内容层出不穷,科学用药成为保护健康的关键,本文基于国内外最新诊疗指南和科研进展,为您提供一份系统、实用且安全的用药参考。

明确核心原则:对症支持治疗,非“特效药”治愈

首先必须强调,目前全球尚未研发出可直接“杀死”新冠病毒的特效口服药,感染后的治疗核心是对症支持治疗,即缓解症状、控制病情发展、预防重症,为免疫系统战胜病毒赢得时间,盲目用药、叠加用药或轻信“网红神药”可能导致肝肾功能损伤等严重副作用。

不同病情分级的科学用药方案

根据国家卫健委《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》及世界卫生组织(WHO)最新建议,用药需根据临床分型(轻型/普通型/重型)进行选择。

轻型/普通型患者(无缺氧、无肺炎表现)

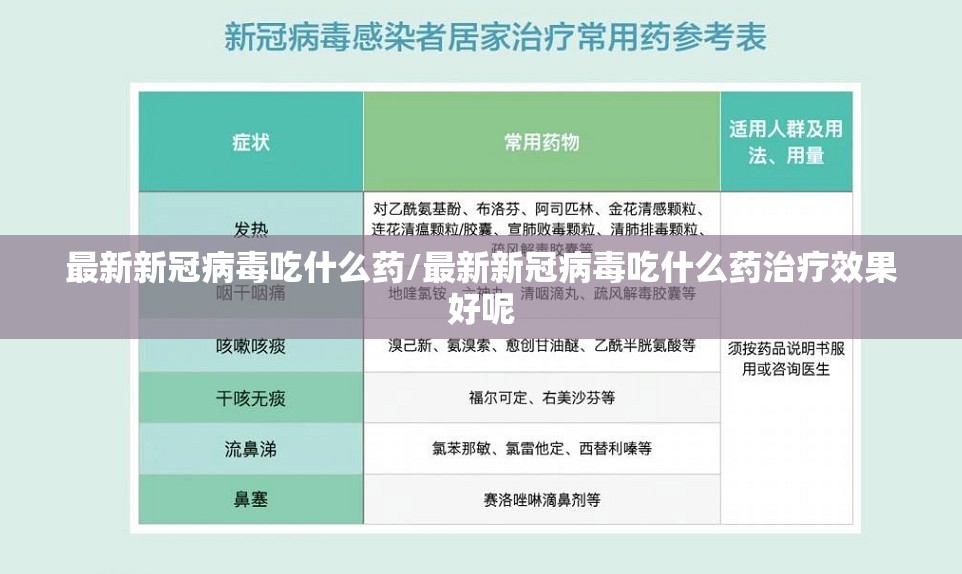

此类患者主要症状为发热、咽痛、咳嗽、乏力等,通常可居家治疗,用药旨在缓解不适:

- 发热/咽痛/头痛:可使用非甾体抗炎药(NSAIDs),如布洛芬(Ibuprofen) 或对乙酰氨基酚(Paracetamol),两者择一即可,切勿同时服用,以免造成肝损伤,注意遵循说明书剂量,一般用药不超过3天。

- 咳嗽:

- 干咳无痰:可选用右美沙芬(Dextromethorphan) 等镇咳药。

- 咳嗽有痰:可选用氨溴索(Ambroxol)、乙酰半胱氨酸(Acetylcysteine) 等祛痰药。

- 鼻塞/流涕:可短期使用氯苯那敏(Chlorphenamine) 等抗组胺药或伪麻黄碱(Pseudoephedrine) 减充血剂。

- 抗病毒药物:并非所有轻症患者都需要,目前国内获批用于轻中型且伴有高风险因素(如高龄、肥胖、基础疾病)成人的抗病毒药包括:

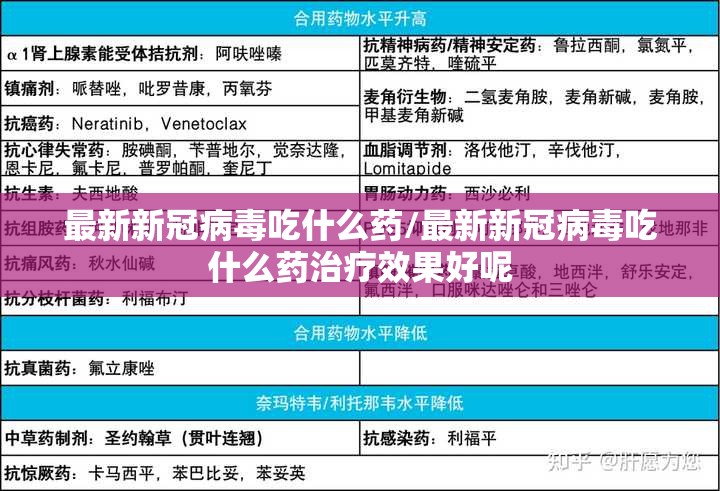

- 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid):是国际公认的有效抗病毒药,需在症状出现5天内使用,但与他汀等多种药物存在相互作用,必须在医生指导下开具处方并使用。

- 阿兹夫定(Azvudine):我国自主研发的药物,同样适用于成人中型患者,需在医师评估后使用。

- 莫诺拉韦(Molnupiravir):适用于无法使用Paxlovid的成人患者。

重要提示:上述抗病毒药均为处方药,严禁自行购买服用,是否需要用、给谁用、何时用,必须由专业医生判断。

重型/高危患者(出现肺炎、缺氧等)

此类患者需立即住院治疗,医院会根据情况采用:

- 抗病毒治疗:如瑞德西韦(Remdesivir) 静脉输注。

- 免疫调节治疗:如糖皮质激素(地塞米松等)、白细胞介素-6抑制剂(托珠单抗等),用于抑制过度炎症反应(细胞因子风暴)。

- 其他支持治疗:如氧疗、抗凝治疗等。

警惕用药误区与“药物坑”

- 抗生素无效:新冠病毒是病毒,抗生素针对的是细菌,除非继发细菌感染,否则使用抗生素无效且会加剧耐药性。

- 切勿预防性用药:没有任何药物被证实可以预防新冠病毒感染,健康人群切勿服用抗病毒药或消炎药来“预防”。

- 拒绝“药多多”:避免同时服用多种成分相似的复方感冒药(如“泰诺”、“白加黑”等均含对乙酰氨基酚),极易导致单一成分过量中毒。

- 中药/中成药需辨证使用:连花清瘟胶囊、金花清感颗粒等中成药在临床中显示可缓解症状,但需根据中医理论的“热毒袭肺”、“风热犯卫”等证型使用,建议咨询中医师,勿盲目跟风。

比吃药更重要的事:家庭护理与监测

对于居家康复者,科学的自我护理与病情监测远比纠结“吃什么药”更重要:

- 充分休息:保证睡眠,减少机体消耗。

- 加强营养:摄入足量蛋白质和维生素,多喝水,保持电解质平衡。

- 隔离与卫生:单独居住,通风消毒,佩戴口罩,防止家庭内传播。

- 监测预警指标:必备指夹式血氧仪,每日多次测量血氧饱和度(SpO2),一旦持续低于93%,或出现呼吸困难、胸痛、意识模糊等“重症预警症状”,必须立即就医。

总结与最终建议

面对最新新冠病毒感染,“吃什么药”没有标准答案,答案取决于您的具体症状、病情严重程度和自身健康状况,最科学的路径是:

- 轻症居家:以缓解症状的非处方药为主,多休息、多喝水。

- 咨询医生:若症状加重或属于高危人群,通过互联网医院或线下门诊及时咨询医生,由医生决定是否需要使用处方抗病毒药。

- 重症即就医:出现预警信号,毫不犹豫,立即寻求专业医疗帮助。

在后疫情时代,做自己健康的第一责任人,意味着掌握科学的健康知识,理性用药,既不恐慌也不轻视,这才是应对病毒最强大的“免疫力”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏