在新冠疫情席卷全球的背景下,“新冠”这个词几乎无人不知,但你是否曾思考过,“新冠”究竟怎么读?它的读音背后又隐藏着怎样的含义?这个词的读音和构成不仅反映了汉语的语言特点,还融合了医学、历史和社会文化的多重维度,本文将深入探讨“新冠”的读音、字义来源以及它在当代社会中的特殊意义,带你重新认识这个看似简单却内涵丰富的词汇。

“新冠”的正确读音与字面含义

“新冠”一词的标准读音是xīn guān,新”读作第一声(阴平),“冠”读作第一声(guān),需要注意的是,“冠”是一个多音字:当它表示“帽子”或“顶端”时读作guān(如“皇冠”);而当它表示“位居第一”或“戴帽子”的动作时读作guàn(如“冠军”),在“新冠”中,“冠”取的是“guān”的读音,意指“冠状”或“王冠般的形状”。

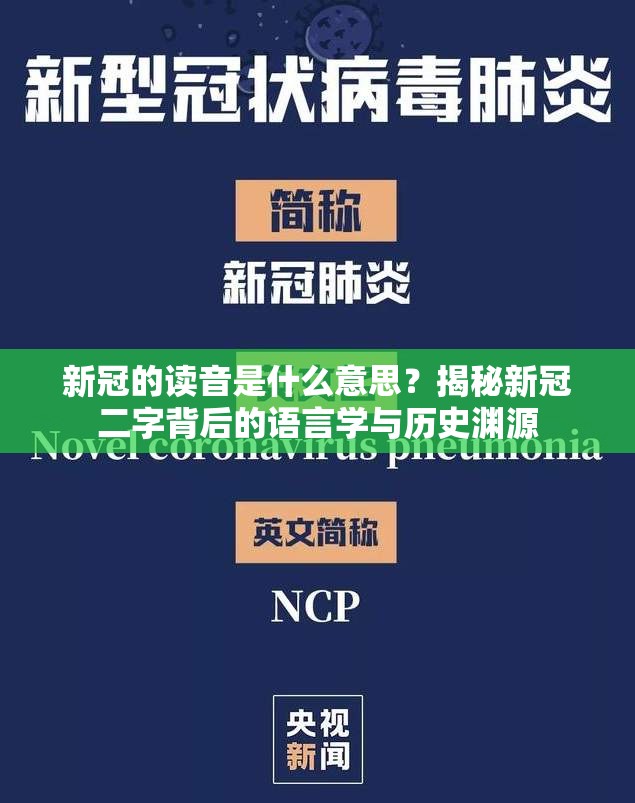

从字面来看,“新”意味着“新的”,“冠”则指“皇冠”或“冠状结构”。“新冠”直译为“新的冠状物”,这一名称源于病毒在显微镜下的形态:病毒外壳带有明显的凸起蛋白刺突,形似中世纪欧洲的皇冠(拉丁语:corona),因而得名“冠状病毒”,而“新冠”特指“新型冠状病毒”,即2019年底首次出现的SARS-CoV-2病毒。

“新冠”一词的语言学渊源

“新冠”是汉语复合词的典型例子,它由两个单音节语素构成:“新”和“冠”,这种结构在汉语中常见于科技术语或新造词,往往通过简洁的组合传递复杂概念,类似例子如“互联网”(互+联+网)或“人工智能”(人工+智能)。

从语音演变角度看,“冠”字的读音guān源自中古汉语(见母桓韵),其发音历经千年仍保留核心特征,而“新”字(心母真韵)同样稳定,两者组合后读音清晰、易于传播,值得一提的是,在疫情初期,部分人误读为“xīn guàn”,这反映了多音字在公众认知中的常见混淆,但通过媒体和官方渠道的规范引导,“xīn guān”逐渐成为社会共识。

历史与医学背景中的“冠状”命名

冠状病毒的发现可追溯至1960年代,当时科学家在电子显微镜下首次观察到这类病毒的形态类似日冕(solar corona),因此借用拉丁语“corona”(意为王冠或日冕)命名,汉语翻译为“冠状病毒”,既保留了原意的形象性,又符合汉语的构词习惯。

2019年新病毒出现后,世界卫生组织(WHO)将其正式命名为“COVID-19”(Corona Virus Disease 2019),中文采用“新型冠状病毒”一词,强调其“新”特性(与SARS等已知冠状病毒区别),同时延续了历史命名传统,这一名称不仅准确描述了病毒特征,也体现了国际科学命名与本土语言的融合。

社会文化语境中的“新冠”

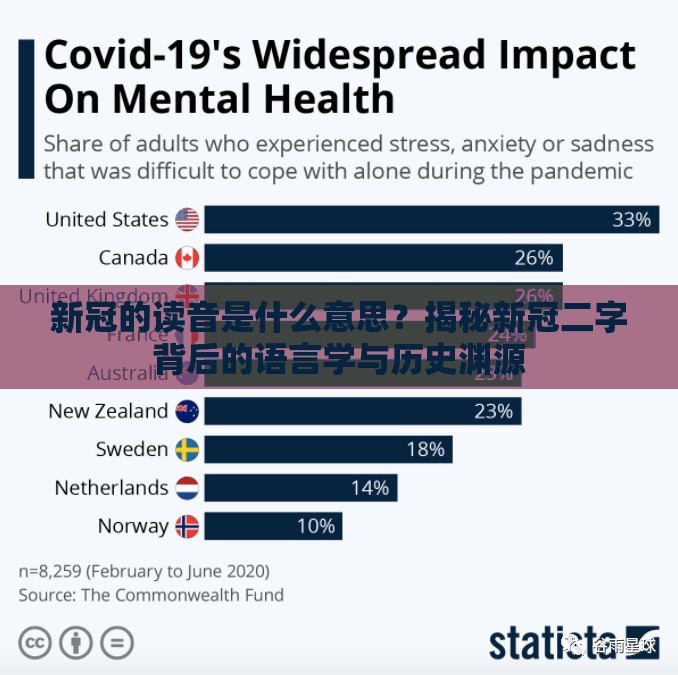

“新冠”一词超越了医学领域,成为全球社会文化的符号,它频繁出现在新闻、政策讨论和日常对话中,甚至衍生出“后新冠时代”“新冠疲劳”等短语,读音的统一性促进了信息的有效传播,尤其在公共卫生教育中起到关键作用。

“新冠”的读音和书写在跨文化沟通中彰显了汉语的适应性,英语中的“COVID”与中文“新冠”虽不同源,但都指向同一现实,这种语言上的“翻译等效”帮助全球协作应对疫情,减少了因术语差异导致的误解。

为什么“新冠”的读音值得关注?

正确读音不仅是语言规范的体现,更关乎科学传播的准确性,在疫情初期,误读“guàn”可能导致沟通障碍,甚至影响公众对防疫指南的理解。“新冠”一词的广泛使用也反映了汉语的活力:它迅速融入词汇体系,成为时代印记。

从更深层看,“新冠”的读音与含义提醒我们:语言不仅是工具,还是历史和文化的载体,每一个术语背后,都有科学发现、语言演变和社会变迁的故事。

“新冠”的读音(xīn guān)简单却意义深远,它融合了语言学、医学和社会学的多维智慧,既体现了汉语的简洁与形象,又记录了人类共同面对挑战的历史,下一次当你读到或说出“新冠”时,或许会想起这个词背后那段全球抗疫的岁月,以及语言如何成为连接科学与社会的桥梁。

通过理解这样的词汇,我们不仅学会了正确发音,更窥见了时代洪流中知识与文化的交织。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏