在2023年的今天,新冠疫情似乎已逐渐淡出公众视野,但病毒并未消失,随着全球进入“后疫情时代”,科学家、政策制定者和普通民众都在思考一个问题:到2030年,新冠疫情将如何演变?人类又将如何与病毒长期共存?本文将从病毒演化、科技应对、社会适应和全球合作四个维度,探讨新冠2030的可能图景。

病毒演化:从大流行到地方性流行

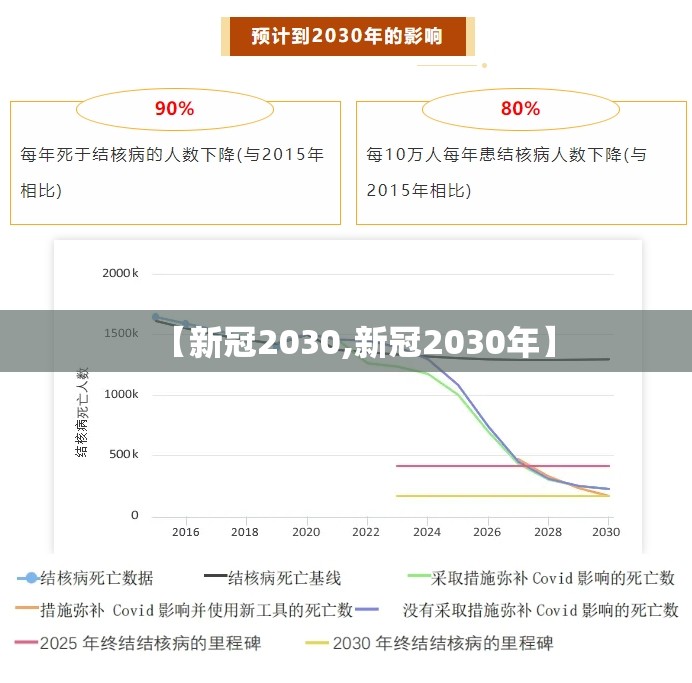

根据世界卫生组织(WHO)和多个流行病学模型的预测,到2030年,新冠病毒很可能成为一种“地方性流行病毒”(Endemic Virus),类似于季节性流感,病毒将通过持续变异来适应宿主环境,但毒力可能进一步减弱,奥密克戎变异株的出现已证明病毒倾向于提高传播力而非致死率,未来可能出现更温和但更具免疫逃逸能力的变异株。

这并不意味着人类可以高枕无忧,病毒演化的不确定性依然存在,尤其是人畜共患传播(如白尾鹿、水貂等动物宿主)可能带来新变异风险,到2030年,全球仍需保持对病毒基因组的实时监测网络,以应对潜在突发变种。

科技应对:疫苗与药物的智能化升级

到2030年,新冠防治技术将迎来革命性突破。疫苗技术将从当前的mRNA平台向“通用冠状病毒疫苗”发展,能够覆盖多种变异株甚至其他冠状病毒家族成员(如SARS、MERS),鼻喷疫苗、口服疫苗等新型接种方式将普及,提高接种便利性和黏膜免疫效果。

药物研发也将更加精准,抗病毒药物(如Paxlovid的迭代版本)将实现“对症下药”,根据患者基因型和病毒株类型个性化定制方案,人工智能药物筛选平台将大幅缩短新药研发周期,从数年压缩至数月。

智能穿戴设备和家庭诊断工具将成为健康管理标配,内置生物传感器的智能手环可实时监测体温、血氧和呼吸道异常,并通过AI算法提前预警感染风险。

社会适应:从应急防控到常态化管理

到2030年,新冠疫情将深刻改变社会运行模式。公共卫生体系将完成“数字化转型”:每个城市都将建立疾病预测中心,通过大数据模拟疫情趋势并动态调整防控策略,公共场所的通风系统将全面升级,配备空气净化与病原体监测功能。

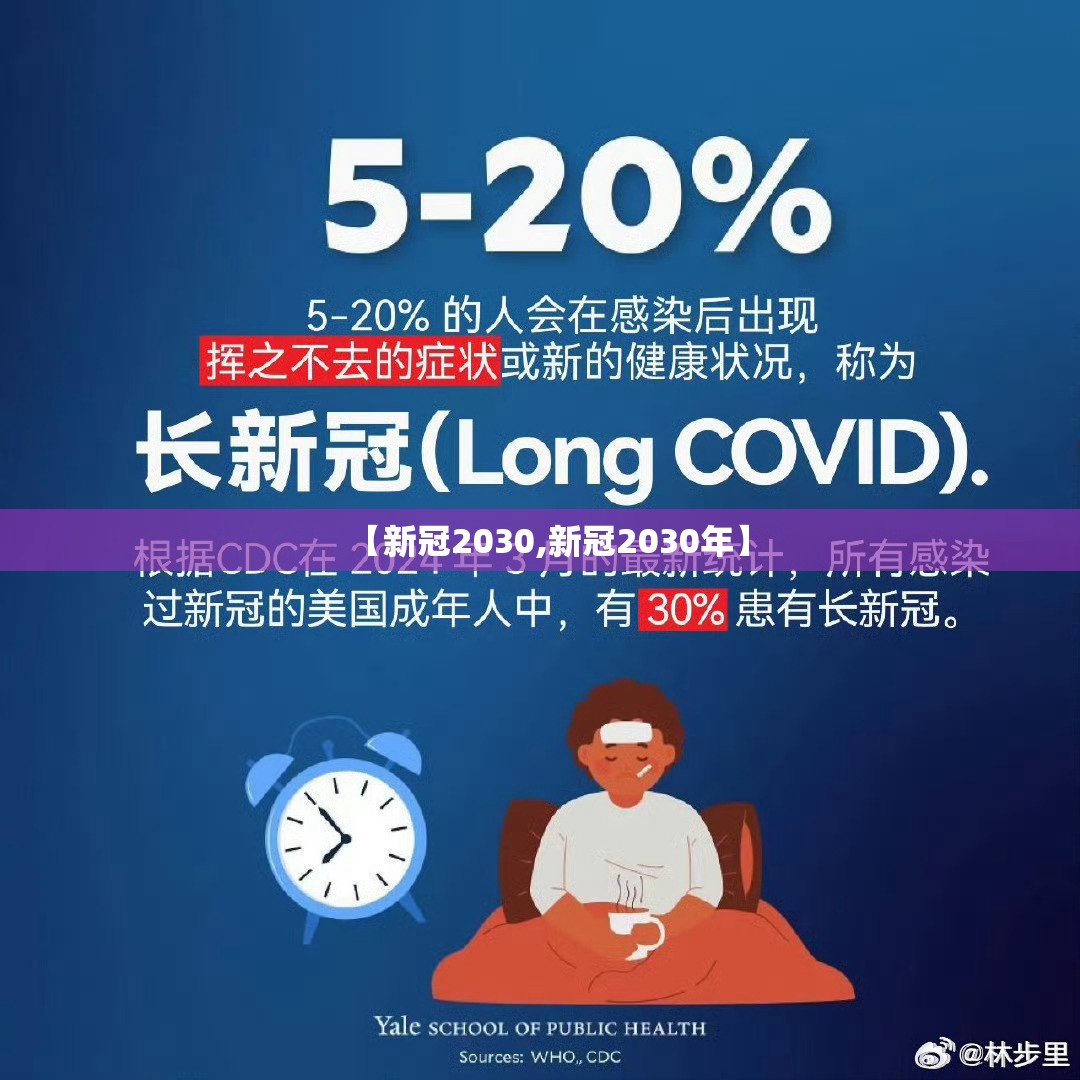

工作与生活方式也将持续融合线上与线下,远程办公、线上教育成为常态,但人们不再视其为“临时方案”,而是基于效率与健康平衡的主动选择,心理健康支持系统将纳入公共卫生基础设施,应对长期疫情带来的焦虑和社交隔离问题。

值得注意的是,社会不平等可能因疫情加剧,发达国家与发展中国家在疫苗分配、医疗资源方面的差距仍需全球协作弥合。

全球合作:人类命运共同体的考验

新冠2030的真正挑战在于全球治理,病毒无国界,但应对措施往往受地缘政治制约,到2030年,人类能否建立更有效的全球卫生合作机制?关键取决于三点:

- 数据共享透明化:各国需放弃数据壁垒,建立统一的病毒基因组数据库和疫情预警平台。

- 疫苗公平分配:WHO的“疫苗民族主义”警告仍需重视,未来需通过技术转让和本地化生产提升非洲、南亚等地区的自主供应能力。

- 野生动物贸易监管:加强人畜共患病毒源头管控,避免类似疫情再次爆发。

走向韧性生存

到2030年,新冠疫情或许不再占据头条新闻,但它留下的教训与遗产将长期伴随人类,我们无法预测病毒的所有变化,但可以通过科技创新、社会优化和全球协作构建“韧性生存”体系——既能快速应对突发威胁,又能保持经济与生活的正常运转,这场疫情终将证明:人类的真正胜利不是消灭病毒,而是学会与之共存。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏