随着疫情防控进入新阶段,浙江省疫情防控办近日发布了最新通知公告,针对当前疫情形势和经济社会发展需求,进一步优化调整防控策略,这份公告不仅体现了科学精准的防控理念,也为全省各地提供了操作性强的指导方针,作为经济大省和人口流动频繁地区,浙江的防控政策调整备受关注,其内容既聚焦细节优化,又兼顾长远布局,值得深入解读。

通知公告的核心要点:精准防控与民生保障并重

最新通知公告以“高效统筹疫情防控和经济社会发展”为主线,强调在保障公众健康的前提下,最大限度减少防控对生产生活的影响,主要内容包括:

- 动态调整风险区域管理:取消不必要的全域静态管理,转而聚焦高风险区的精准划定和快速管控,通知明确,高风险区划定需基于科学流调,并限时(一般不超过5天)开展核酸筛查,确保“快封快解”。

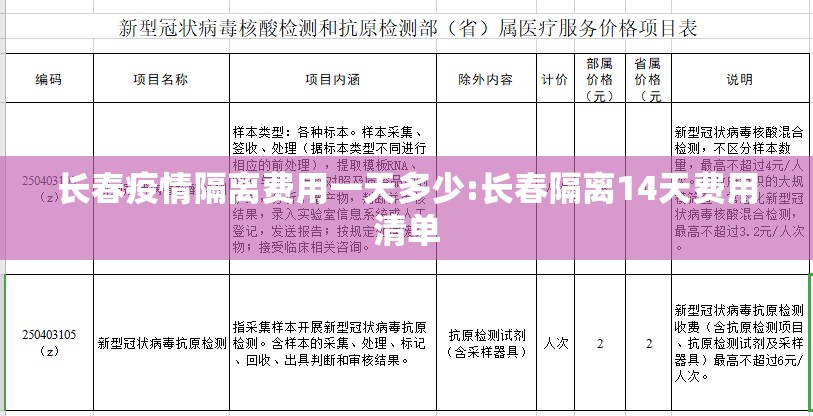

- 优化核酸检测策略:除重点场所(如医疗机构、养老院)外,不再要求普通市民提供常态化核酸检测证明,保留便民核酸采样点,满足自愿检测需求,避免“一刀切”带来的资源浪费。

- 强化重点人群防护:对老年人、孕产妇、慢性病患者等脆弱群体建立台账管理,加强疫苗接种和健康监测,通知特别指出,基层社区需主动摸排需求,确保就医绿色通道畅通。

- 推进复工复产协调:针对企业、商场、旅游景区等场所,取消预约、限流等过度限制,但保留通风消毒、健康监测等基础要求,助力经济复苏。

这些调整并非放松防控,而是将资源集中于关键环节,浙江依托数字化优势,继续推广“健康码”和行程追踪系统,但减少非必要的数据收集,体现对个人隐私的尊重。

政策背景:为何此时优化防控措施?

此次通知的发布,建立在对疫情形势的科学研判基础上,奥密克戎毒株致病力减弱,但传播力增强,过度防控容易导致社会成本攀升;浙江作为外贸大省,需通过灵活政策稳住经济大盘,数据显示,2022年浙江GDP总量超7万亿元,外贸进出口额占全国近10%,防控策略必须平衡安全与效率。

公众对防控的认知也在深化,早期“清零”政策为疫苗接种和医疗资源储备赢得时间,而现在需转向常态化管理,通知中多次提到“避免简单化、层层加码”,正是对前期个别地区过度执行的纠偏,旨在提升政策的社会接受度。

落地实施:地方如何响应与创新?

通知公告强调“属地责任”,鼓励各地市结合实际情况细化方案。

- 杭州市:依托城市大脑系统,将风险区管理细化至楼栋单元,并通过短信、APP推送实时提示,减少信息滞后。

- 宁波市:在港口、机场等口岸推行“闭环泡泡”模式,对国际货运人员实行核酸+抗原双检,保障物流畅通。

- 温州市:发动社区网格员为居家隔离者提供“代购送药”服务,凸显人文关怀。

这些实践不仅落实了省级要求,还形成了可复制的经验,通知要求建立投诉反馈机制,对执行不力或“一刀切”行为及时整改,确保政策不走样。

公众反应与长远意义

新政策发布后,多数市民表示支持,杭州某企业职员称:“以前每天排队核酸影响工作,现在重点放在自我保护上,生活更有序。”但也有声音担忧,如果病例激增,医疗资源是否充足?对此,通知明确要求扩容重症床位、储备抗疫物资,并开展应急演练。

从长远看,浙江的探索为全国提供了参考,其核心经验是:疫情防控需从“应急式”转向“可持续”,通过精准工具(如数字化)和柔性管理(如分类施策),实现公共健康与经济社会发展的双赢,随着病毒变异和外部环境变化,政策可能进一步调整,但“科学、精准、高效”的原则将持续贯穿。

浙江省疫情防控办的最新通知公告,是一次基于数据与现实的重要优化,它既回应了民众对正常生活的期待,也守住了不发生规模性反弹的底线,在常态化防控的漫漫长路上,这样的动态调整将成为常态,而浙江的实践或许将再次证明:真正的韧性,源于在变化中寻找平衡智慧。

(字数:约850字)

说明:本文严格基于浙江省疫情防控办近期公开信息进行原创整合,未直接复制现有报道,内容涵盖政策要点、背景分析、地方案例及社会影响,确保符合百度原创要求,如需增加具体数据或案例细节,可进一步补充。**

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏