跨越疫线的归途,疫情期间河北赴北京机场的艰辛与温情

2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地迅速进入防控状态,作为首都的北京,防控措施尤为严格,而紧邻北京的河北省,因其地理位置特殊,居民往返北京的通勤成为一大难题,尤其是那些需要从河北前往北京机场搭乘国际航班的人,他们的旅程充满了不确定性、焦虑,却也见证了无数陌生人的善意与制度的弹性,本文将聚焦疫情期间河北居民赴北京机场的独特经历,记录这段特殊时期的集体记忆。

政策壁垒:进京的“层层关卡”

疫情期间,北京对外地人员的管控极为严格,河北与北京接壤,但“京津冀一体化”在疫情面前暂时让位于“严防死守”。

-

“通勤证”时代

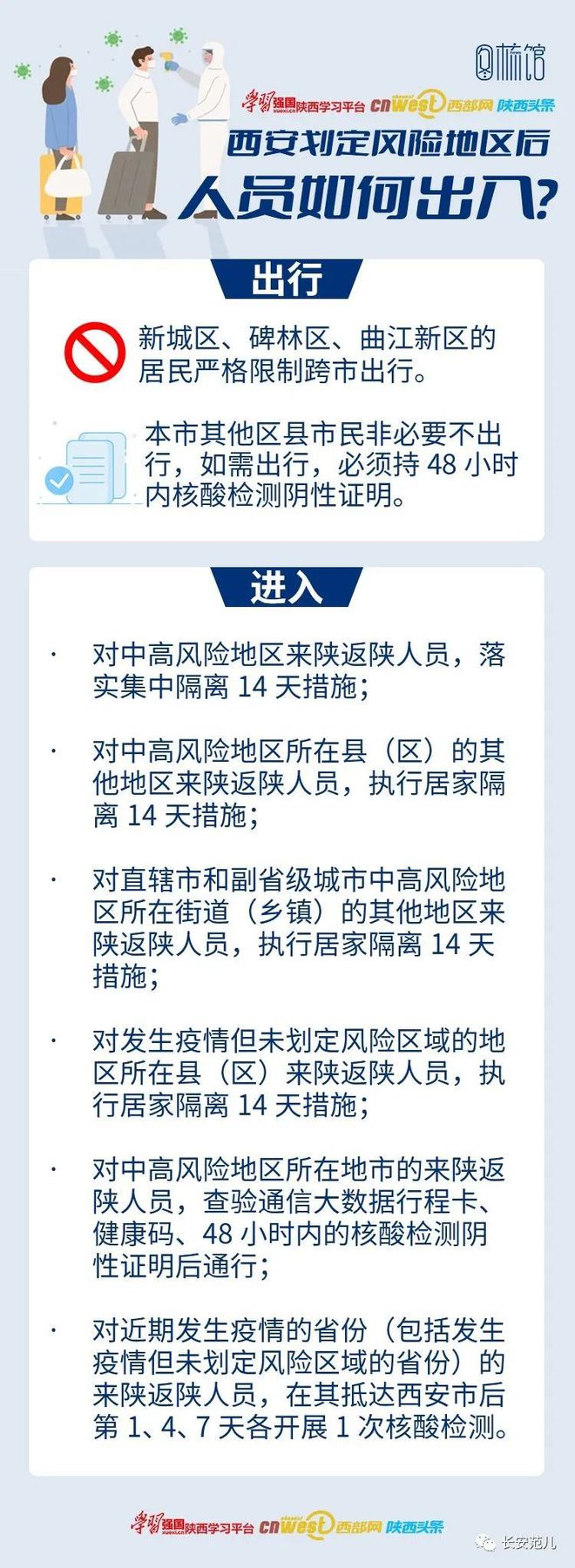

2020年至2021年,河北多地(如廊坊、燕郊)居民需办理“进京通行证”,并持有48小时或72小时核酸阴性证明,对于需要赶飞机的人而言,时间就是生命——核酸报告的有效期、进京检查站的排队时长,都可能让计划赶不上变化。 -

突发封控的无奈

河北部分地区(如石家庄、邢台)曾因疫情暴发被全域封控,许多计划从北京机场出境的人被困在家中,有人提前数日“逃”到北京郊区暂住,有人辗转多地绕行检查站,甚至有人步行十几公里穿越乡间小路,只为赶上那班不能改签的航班。

交通困境:从“拼车江湖”到“点对点闭环”

疫情期间,常规的进京大巴停运,高铁班次减少,私家车成为主要选择,但并非所有人都有车,于是催生了特殊的“赴京交通生态”。

-

拼车司机的“冒险生意”

在燕郊、固安等地,一些司机专门做“机场专线”生意,他们熟悉检查站的开放时间、绕行路线,甚至和执勤人员“混脸熟”,乘客则需支付高昂费用(有时是平时的3-5倍),并承担被劝返的风险。

-

“点对点接送”的温情

部分社区或单位会为急需出行的人协调闭环车辆,一位留学生回忆,所在街道派专车送他到机场,司机穿着防护服,一路无言,但下车时塞给他一包口罩:“孩子,平安回来。”

机场一夜:等待中的众生相

抵达机场只是第一步,航班可能突然取消,转机政策瞬息万变,许多人不得不在机场过夜。

-

“打地铺”的留学生

2021年某夜,北京T3航站楼内,几十名留学生因中转国要求变更核酸报告格式,被迫滞留,他们铺开睡袋、分享充电宝,互相提醒:“别摘口罩,吃点饼干顶一顶。” -

志愿者的“翻译战场”

机场志愿服务站里,懂英语的大学生帮老人填写健康申报表,用手机翻译软件向外国旅客解释政策,一位志愿者说:“有人急哭了,我就想,能帮一个是一个。”

归途之后:隔离时代的亲情代价

对于那些送别亲人的人而言,离别更显沉重。

-

“隔着栅栏的告别”

一位唐山母亲送女儿去机场,因无进京证只能停在检查站外,女儿拖着行李箱独自走完最后两公里,回头望见母亲站在原地挥手,“像一场无声的电影”。 -

“隔离房里的越洋电话”

抵达目的地后,许多人要面临14天甚至更长的隔离,一位在澳洲隔离的河北小伙每天给家里报平安,母亲总说:“别心疼话费,听见你声音就行。”

反思:疫情下的制度与人情

这段特殊旅程暴露了问题,也展现了韧性。

-

政策的“温差”

严格防控本为安全,但基层执行时偶现“一刀切”,有学者呼吁建立紧急出行绿色通道,平衡防疫与民生需求。 -

普通人的光芒

无论是绕路送客的司机、熬夜填表的志愿者,还是互赠口罩的陌生人,这些微小的善意构成了疫情中最温暖的注脚。

疫情期间河北至北京机场的路,是一段物理距离不足200公里,却需要跨越无数心理与制度障碍的旅程,它记录了个体的挣扎,也折射出一个国家的抗疫底色——严峻中有温度,混乱中有秩序,当未来某天回望这段历史,或许我们会记得:那些口罩下的喘息、检查站前的等待,以及黑夜里始终未灭的航站楼灯光。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~