北京新冠疫苗接种全景,数据、政策与市民反响

《从“零”到“千万”:北京新冠疫苗接种全记录与未来展望》**

自2020年底新冠疫苗问世以来,全球各国纷纷启动大规模接种计划,作为中国的首都和政治、经济、文化中心,北京在疫苗接种工作中扮演了关键角色,本文将从疫苗接种数据、政策实施、市民反馈及未来挑战等多个维度,全面解析北京新冠疫苗接种的真实情况。

北京新冠疫苗接种数据概览

接种总量与覆盖率

截至2023年10月,北京市累计接种新冠疫苗超过2亿剂次,覆盖全市约2200万常住人口,全程接种率超过95%,其中60岁以上老年人接种率突破90%,这一数据远超全国平均水平,展现了北京在公共卫生应急管理中的高效执行力。

接种进度时间线

- 2020年12月:北京启动重点人群(医务人员、冷链从业人员等)紧急接种。

- 2021年1月:逐步扩大至公共服务行业(警察、教师、公交司机等)。

- 2021年3月:全民免费接种政策落地,18-59岁普通市民可预约。

- 2021年7月:开放60岁以上老年人及12-17岁青少年接种。

- 2022年12月:启动第二剂加强针(第四针)接种,重点面向高风险人群。

疫苗种类分布

北京主要接种的疫苗包括:

- 灭活疫苗(国药北京生物、科兴中维)

- 腺病毒载体疫苗(康希诺)

- 重组蛋白疫苗(智飞生物)

灭活疫苗占据主导地位,占比超过80%。

北京疫苗接种政策与实施策略

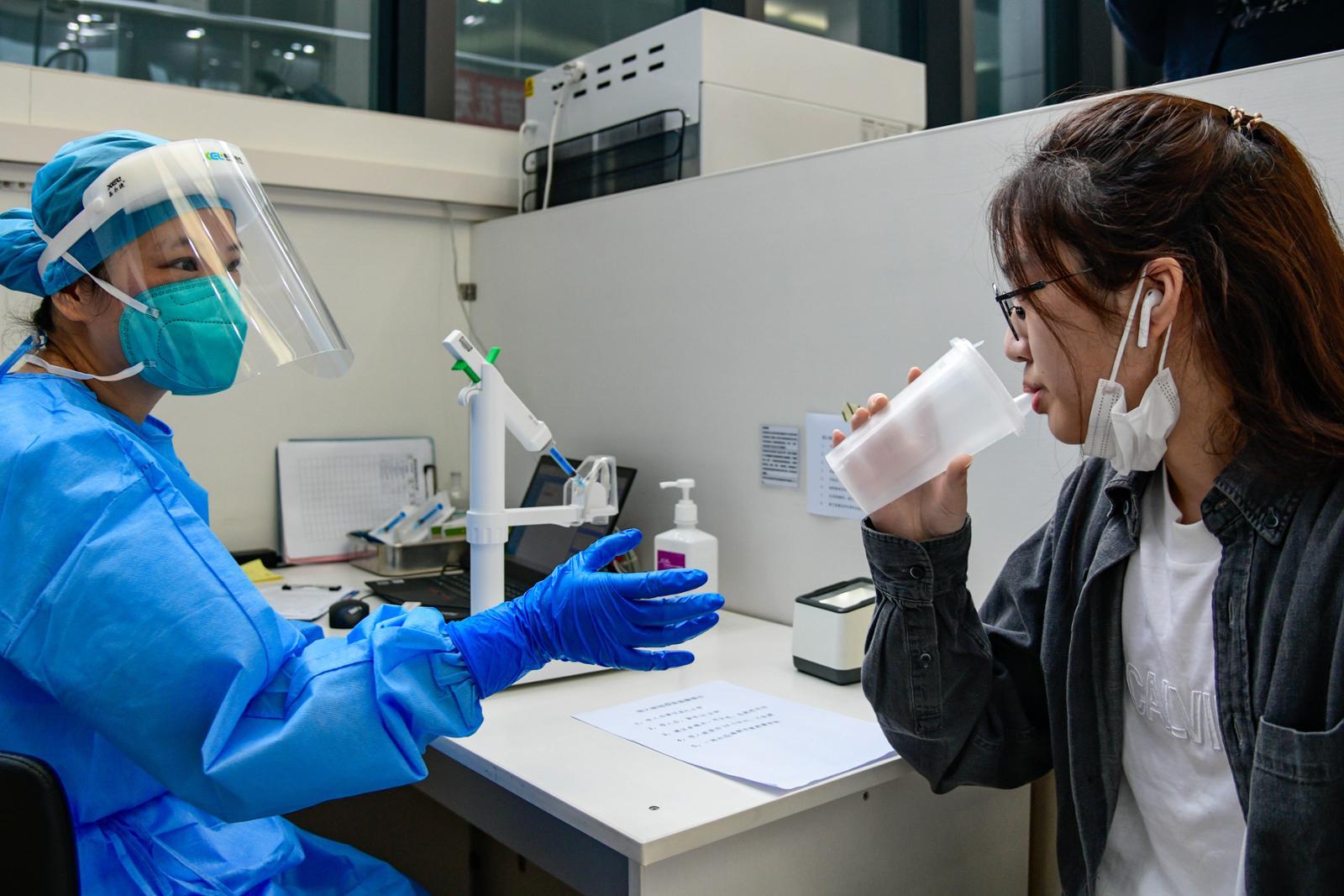

“精准预约+流动接种”双轨制

为提升接种效率,北京市推出“健康宝”小程序预约系统,市民可自主选择接种点和时间,针对老年人、行动不便者及大型企业、社区,政府组织流动接种车和临时接种点,确保“应接尽接”。

差异化防控与接种激励

- 健康码联动:未接种者进入公共场所(如商场、医院)需提供核酸阴性证明。

- 社区动员:居委会通过电话、上门宣传等方式推动老年人接种。

- 企业协作:部分公司要求员工接种疫苗后方可返岗,并给予带薪接种假期。

加强针与国际接轨

2022年起,北京率先启动序贯加强免疫(混打不同技术路线疫苗),并参考WHO建议调整接种间隔,确保免疫效果最大化。

市民反馈与社会反响

接种意愿的变化

- 初期犹豫(2021年初):部分市民对疫苗安全性存疑,尤其是老年人。

- 中期高峰(2021年中):Delta变异株暴发后,接种需求激增,出现排队现象。

- 后期平稳(2022年至今):随着疫情常态化,加强针接种趋于理性,但仍保持较高覆盖率。

典型群体分析

- 老年人:初期接种率低,后通过子女劝说、社区宣传显著提升。

- 外来务工人员:流动性高,通过企业集体接种保障覆盖。

- 学生群体:学校组织统一接种,家长配合度高。

争议与挑战

- 强制接种边界:部分市民质疑“变相强制”是否合理。

- 副作用关注:极少数接种者报告心肌炎、过敏反应,官方加强科普与监测。

- 疫苗效果质疑:面对Omicron变异株,部分人认为“接种仍感染”,专家回应称疫苗可显著降低重症率。

北京经验的全国意义

科技赋能接种管理

北京依托“健康宝”大数据平台,实现预约、接种、查询全流程数字化,为其他城市提供样板。

政府-社区-企业协同模式

通过多方联动,北京在短时间内完成超高接种率,证明了中国式公共卫生管理的效率。

对全球的启示

- 公平性:全民免费接种,无阶层差异。

- 灵活性:动态调整政策,如序贯加强、流动接种等。

未来展望:北京如何应对新挑战?

长期免疫策略

- 是否需要年度加强针?

- 如何应对新变异株(如XBB系列)?

疫苗研发升级

- 推进mRNA疫苗国产化(如沃森生物/艾博疫苗)。

- 探索鼻喷疫苗等新型接种方式。

公共卫生体系优化

- 强化疫苗接种与分级诊疗结合,避免医疗挤兑。

- 加强科普,减少“疫苗犹豫”。

北京的新冠疫苗接种工作是中国抗疫的缩影——高效、有序、以人为本,从数据到政策,从市民反馈到未来挑战,这座城市的经验为全球大流行应对提供了宝贵参考,随着科学进步,北京将继续在公共卫生领域引领创新,守护市民健康。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~