银川至北京航班确诊事件,疫情下的航空安全与防控挑战

2023年,随着全球疫情形势的波动,中国国内疫情防控仍然面临严峻挑战,一起涉及银川飞往北京航班的乘客确诊事件引发广泛关注,该事件不仅暴露了航空旅行中的潜在风险,也再次考验了国内疫情防控体系的反应速度和精准度,本文将从事件背景、传播链分析、防控措施、公众反应及未来建议等多个角度,深入探讨此次航班确诊事件的影响与启示。

事件背景:银川至北京航班确诊始末

2023年10月,一名从银川河东国际机场飞往北京首都国际机场的乘客在抵达后被检测出新冠病毒阳性,该乘客在登机前持有48小时内核酸阴性证明,但落地后复检呈阳性,随后被迅速转运至定点医院隔离治疗。

经流行病学调查,该航班共载有120名乘客及机组人员,其中5名密切接触者在后续检测中陆续确诊,由于北京作为全国政治、经济、文化中心,人员流动频繁,此次事件迅速引发社会关注,相关部门立即启动应急响应机制,对同航班乘客及可能接触者进行追踪排查。

传播链分析:病毒如何突破防线?

-

核酸检测的“时间差”问题

该乘客在登机前48小时内进行了核酸检测,结果为阴性,但病毒可能处于潜伏期,导致检测未能及时发现感染,这表明,仅依赖登机前48小时核酸阴性证明,仍存在一定漏洞。 -

机舱密闭环境的传播风险

飞机机舱属于密闭空间,尽管现代客机配备高效空气过滤系统(HEPA),但乘客在飞行过程中仍需摘下口罩用餐或饮水,增加了病毒传播的可能性,此次航班确诊的5名密接者中,有3人座位与首例确诊者相距较近,印证了机舱内近距离接触的风险。 -

病毒变异的影响

近期全球流行的奥密克戎亚型变异株(如XBB系列)具有更强的免疫逃逸能力,可能导致核酸检测灵敏度下降,部分感染者可能在早期未被检出。

防控措施:如何应对航空疫情?

-

加强登机前健康监测

除48小时核酸证明外,可考虑增加快速抗原检测(如登机前12小时内),以提高检测的时效性,航空公司可借助大数据分析旅客行程轨迹,筛查高风险人群。 -

优化机舱疫情防控

- 减少机上餐饮服务频次,缩短摘口罩时间。

- 推广“无接触”服务,如电子化登机、非接触式测温等。

- 鼓励乘客全程佩戴N95口罩,降低飞沫传播风险。

-

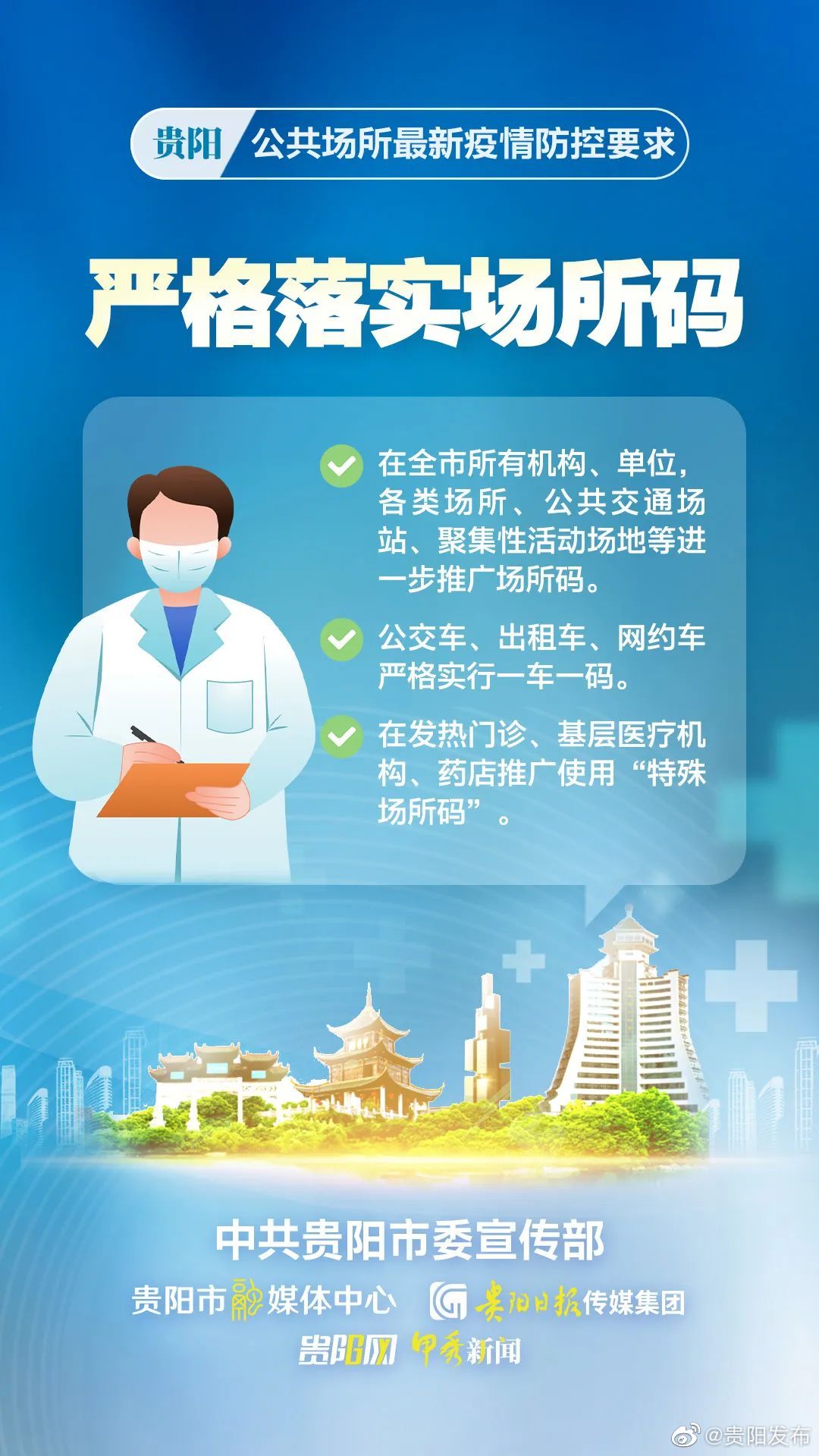

落地后的快速响应机制

- 北京、上海等枢纽机场已建立“落地检”机制,所有进港旅客需进行核酸采样,确保早发现、早隔离。

- 利用“健康码”和行程大数据,迅速锁定密接者,减少社会面传播风险。

公众反应与社会影响

-

旅客焦虑情绪上升

此次事件导致部分民众对航空出行安全性产生担忧,尤其是商务、探亲等必要出行需求的人群,可能因担心隔离或感染风险而调整行程。 -

航空业复苏再受挑战

2023年本是航空业逐步恢复的一年,但局部疫情反复可能导致航班上座率波动,影响行业复苏进程。

-

舆论对防疫政策的讨论

部分网友质疑:“既然有核酸阴性证明,为何仍出现漏检?”这反映出公众对防疫精准度的期待,也促使相关部门思考如何优化检测手段。

未来建议:如何平衡防疫与出行便利?

-

推广更灵敏的检测技术

如采用“核酸+抗原”双检模式,或引入新型检测方法(如呼气检测),提高早期检出率。 -

建立“航空防疫健康码”

整合旅客疫苗接种、近期核酸记录、行程轨迹等信息,形成动态风险评估,便于航空公司及机场精准管控。 -

加强国际与国内航班协同防控

部分境外输入病例可能通过国内中转航班传播,因此需强化跨省联防联控机制,避免疫情通过航空网络扩散。 -

提升公众防疫意识

倡导旅客在飞行途中尽量减少不必要的摘口罩行为,并随身携带消毒用品,降低感染风险。

银川至北京航班确诊事件再次提醒我们,疫情防控仍是一场持久战,航空旅行作为现代社会的“血管”,如何在保障出行便利的同时,最大限度降低疫情传播风险,是未来需要持续探索的课题,通过科技赋能、政策优化和公众配合,我们有望在动态清零与经济社会正常运行之间找到更优平衡点。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~