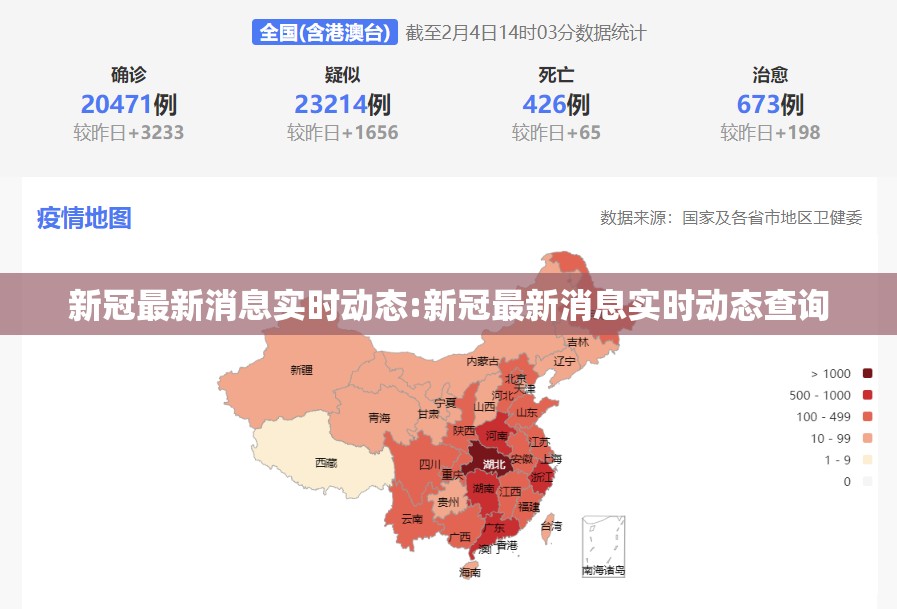

随着2023年步入最后一个季度,全球新冠疫情并未彻底消失,而是进入了一个相对稳定但需持续警惕的新阶段,病毒仍在演变,人们的应对策略也随之不断调整,了解最新的实时动态,对于做好个人健康防护、规划生活出行至关重要,本文将为您梳理当前疫情的核心特点、科学界的最新共识以及未来的防控重点。

当前流行株态势:XBB家族后裔占据绝对主流

根据世界卫生组织(WHO)及中国疾控中心等多方最新监测数据显示,目前全球范围内流行的优势毒株仍属于奥密克戎(Omicron)变体的XBB谱系分支,特别是EG.5(俗称“艾里斯”Eris)及其亚分支,与早期毒株相比,这些变异株的突出特点是其免疫逃逸能力进一步增强,能够更轻易地突破既往感染或疫苗接种所建立的免疫屏障,导致重复感染。

一个关键的好消息是,尽管其传染性很强,但现有证据表明,XBB系列变异株的致病力并未显著增强,对大多数人而言,感染后引发的症状仍以上呼吸道感染为主,如发热、咳嗽、咽痛、流涕及全身酸痛等,重症和死亡病例主要仍集中在高龄、未接种疫苗以及有严重基础疾病的脆弱人群,病毒与人类似乎正朝着“共存”的方向发展,其威胁性更多体现在对医疗系统可能造成的周期性压力上。

疫苗接种最新策略:针对性加强针成为核心

面对不断变异的病毒,疫苗仍是构建免疫防线的基石,最新的实时动态焦点集中于针对当前流行株的更新版疫苗。

包括中国、美国、欧盟在内的多个国家均已批准并启动了针对XBB.1.5谱系的新型单价疫苗的接种工作,中国已有多个企业研发的XBB变异株单价疫苗被纳入紧急使用,正优先推荐给老年人和免疫力低下等重点人群进行接种。

专家强烈建议,符合条件的人群,尤其是高风险群体,应积极接种此类更新版疫苗,它虽不能完全阻断感染,但能有效激活机体产生针对当前流行株的中和抗体,显著降低感染后发展为重症、需要住院和死亡的风险,这对于应对秋冬季可能出现的疫情波动具有极其重要的战略意义。

个人防护与治疗:常态化下的科学应对

在最新的防控共识中,个人责任的份量愈发重要,实时动态显示,过去的大规模封锁已非常态,取而代之的是基于科学的常态化精准防护。

- 坚持良好卫生习惯:勤洗手、常通风、在人员密集的封闭公共场所科学佩戴口罩,这些简单有效的措施依然是减少病毒传播的有力手段。

- 加强健康监测:出现呼吸道症状时,应及时进行抗原自测或核酸检测,以便早期识别、早期隔离,保护家人和同事,特别是家中的老人。

- 理性储备药物:家中可适量储备一些解热镇痛药(如对乙酰氨基酚、布洛芬)和应对感冒症状的药物,但无需盲目囤积,一旦感染,应遵循医嘱或药品说明书科学用药,切忌盲目叠加使用多种药物。

- 及时就医:对于高风险人群,一旦确诊感染,应尽早在医生指导下使用抗病毒药物(如奈玛特韦/利托那韦、阿兹夫定等),以抓住最佳治疗窗口期,有效防止病情向重症发展。

未来展望:与病毒共存的长期准备

综合最新信息,新冠病毒将与人类长期共存已成为不争的事实,它可能会像流感病毒一样,呈现出季节性的流行特点,并持续变异,我们的应对之策也需放眼长远:

- 持续性的病毒变异监测:全球科学家和公共卫生机构将继续密切监视病毒的演变方向,为疫苗和药物的更新提供依据。

- 公共卫生系统的韧性建设:确保医疗系统,特别是重症监护资源,能够承受可能出现的周期性就诊高峰。

- 公众健康素养的提升:普及科学防疫知识,让每个人成为自己健康的第一责任人,在社会层面构建起强大的免疫屏障。

新冠疫情的最新实时动态告诉我们,病毒威胁虽已转化但未消失,我们既无需恐慌,也不能完全放松警惕,通过接种最新疫苗、做好个人防护、科学合理用药,我们完全有能力将疫情对生活和健康的影响降到最低,稳步迈向后疫情时代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏