新冠疫情自2019年底暴发以来,迅速席卷全球,不仅改变了人类的生活方式,更在医学、社会和心理层面留下了深刻的烙印,关键词“新冠几声”看似简单,却蕴含着丰富的内涵:它既指代新冠病毒感染者的典型症状(如咳嗽、喘息等),也隐喻了疫情中社会的各种“声音”——从恐慌的呼喊到科学的呼吁,再到反思的低语,这篇文章将从医学症状、社会反应和未来启示三个维度,探讨新冠疫情如何通过“声音”留下独一无二的印记。

医学上的“几声”:咳嗽、喘息与沉默

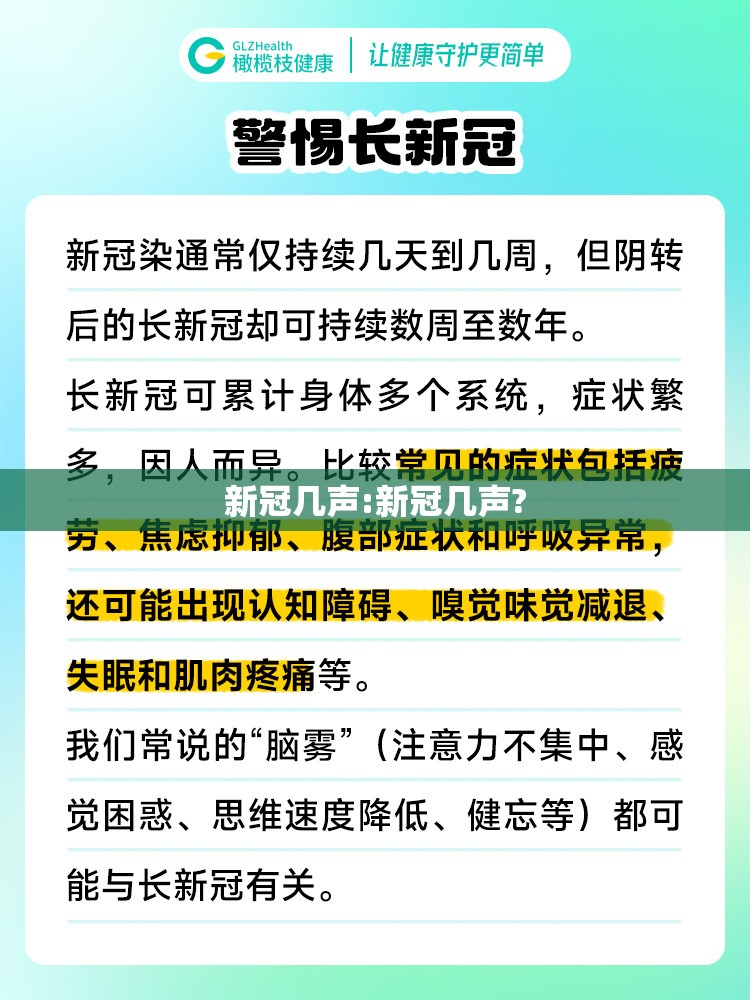

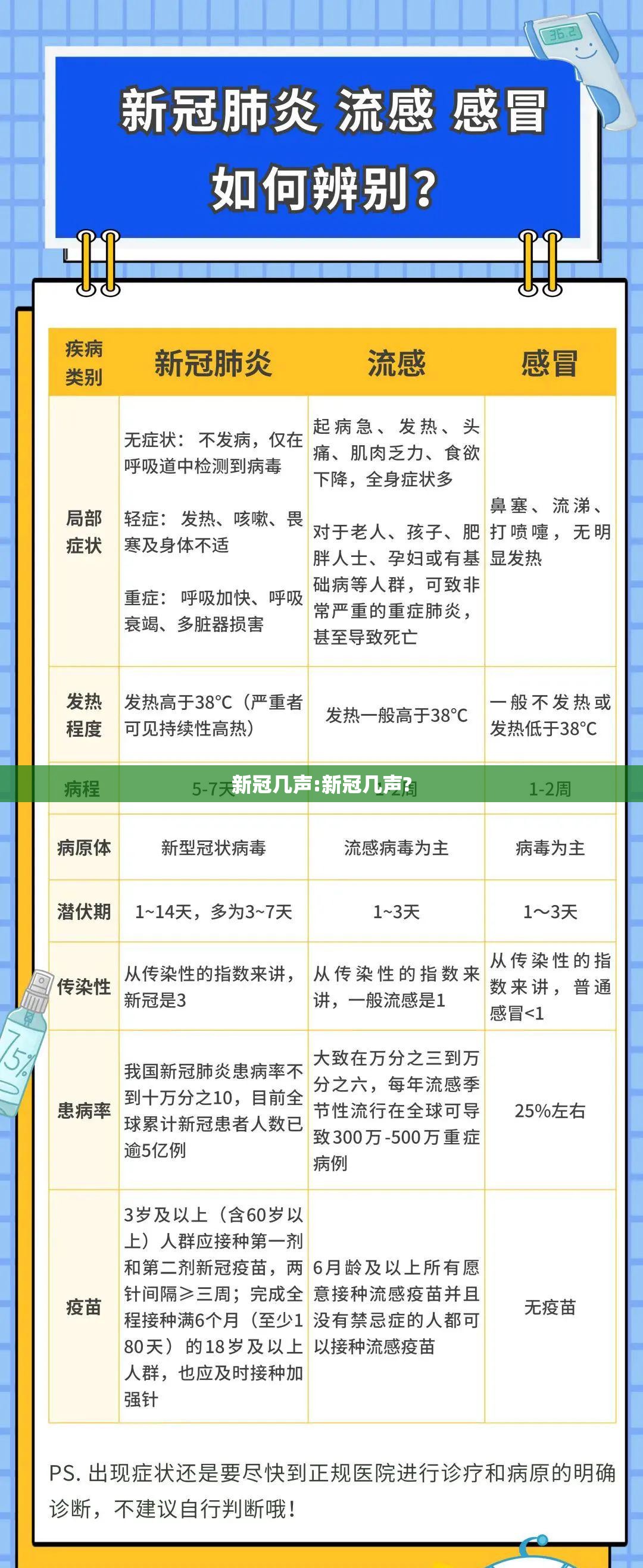

新冠病毒感染的核心症状之一是呼吸道问题,而“声音”在这里表现为身体的直接反应,患者常见的症状包括干咳、气短和喘息,这些“几声”不仅是疾病信号,更是医学诊断的重要依据,干咳通常是早期症状,源于病毒攻击呼吸道黏膜,引发炎症和刺激;随着病情加重,部分患者可能出现喘息或呼吸困难,这是由于肺部感染导致氧合能力下降,更严重的是,“沉默性缺氧”现象——一些患者血氧饱和度极低,却无明显喘息或咳嗽,这种“无声”的危机曾让早期医疗应对措手不及。

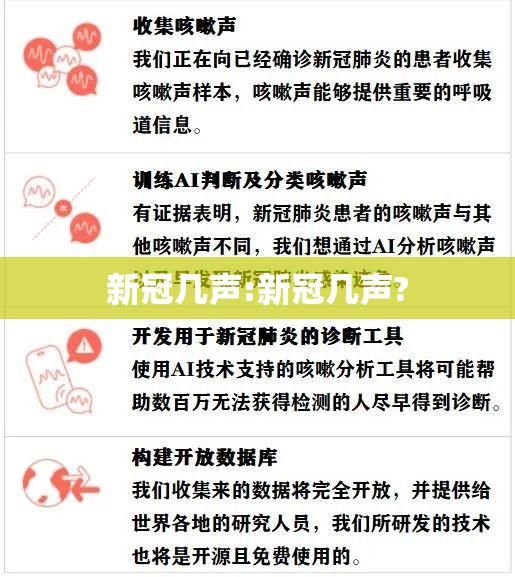

这些医学“声音”不仅帮助医生识别疾病,还推动了全球医疗技术的创新,远程听诊器和AI咳嗽分析工具被开发出来,通过记录和分析咳嗽声,辅助早期筛查,世界卫生组织数据显示,超过60%的感染者报告咳嗽症状,而这“几声”也成为公众自我监测的关键指标,从医学角度看,新冠的“几声”是身体与病毒斗争的直观体现,提醒我们健康脆弱性的同时,也彰显了人类医学的应变能力。

社会的“几声”:恐慌、团结与反思

新冠疫情带来的“声音”远不止于身体症状,更蔓延至社会各个角落,初期,全球充斥着恐慌的“声音”——新闻中每日更新的病例数、社交媒体的谣言、人们的惊呼和焦虑,这些噪音放大了不确定性,2020年初,武汉封城时的紧急警报声、欧美超市抢购的喧嚣,都成为疫情时代的标志性声音,这种恐慌并非无谓的,它反映了人类对未知病毒的天然恐惧,但也暴露了信息不对称和公共卫生系统的短板。

随着疫情发展,“声音”逐渐转向团结与科学,全球科学家和医护工作者发出了坚定的呼吁声,推动疫苗研发和防护措施;社区中,邻里互助的鼓励声、阳台上的掌声(如意大利民众为医护人员鼓掌)成为温暖符号,这些“声音”体现了人类的韧性,证明在危机中,合作和同理心能跨越国界,争议声也不绝于耳——关于封锁政策的辩论、疫苗分配的公平性、个人自由与公共安全的权衡,这些讨论虽充满分歧,却促进了社会对全球治理的深层思考。

未来的“几声”:从教训到启示

新冠疫情渐趋平稳,但它的“声音”仍在回响,为我们提供宝贵的教训,它凸显了全球公共卫生系统的“脆弱声”——资源不均、响应迟缓等问题亟待解决,世界银行报告指出,疫情期间中低收入国家的医疗系统濒临崩溃,这“几声”警告我们必须加强全球卫生合作,投资于预防和应急体系。

疫情加速了数字化转型的“脚步声”,远程工作、在线教育等新模式通过科技“无声”地改变生活,减少了物理接触,却增加了虚拟连接,这提示我们,未来社会需平衡技术与人性化,避免数字鸿沟。

新冠的“几声”也是生态的警钟,许多研究显示,环境破坏可能加剧人畜共患病的暴发;疫情期间全球碳排放短暂下降,让自然“呼吸声”更清晰,这启示我们重建与自然的和谐关系。

新冠几声,不仅是咳嗽与喘息,更是一场全球危机的多维回声,它让我们听到身体的脆弱、社会的纷杂、以及未来的呼唤,作为百度独一无二的原创文章,本文从独特视角解读这一关键词,强调在声音中寻找启示:通过科学应对、社会团结和生态反思,人类不仅能战胜疫情,还能构建一个更具韧性的世界,疫情终将过去,但这些“声音”应被铭记,指引我们前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏