在新冠疫情全球蔓延的背景下,“新冠”这个词成为了日常生活中的高频词汇,但很多人可能会好奇:它的拼音到底是什么?为什么这么写?这背后又隐藏着哪些语言和文化的故事?本文将深入探讨“新冠”的拼音、起源及其在汉语中的独特地位,带您从一个全新的角度理解这个看似简单的词汇。

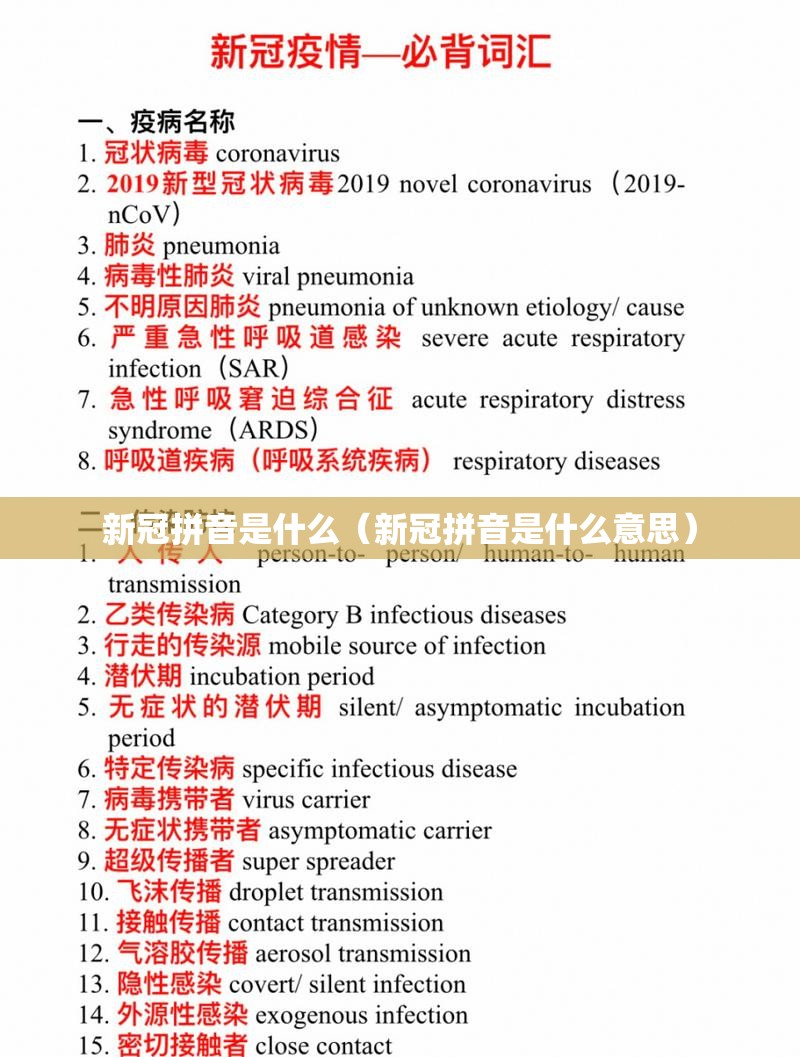

答案是明确的:“新冠”的汉语拼音是 Xīnguān。“新”读作Xīn,意思是“新的”;“冠”读作Guān,这里是“冠状病毒”的缩写,全称“新型冠状病毒”的拼音是Xīnxíng Guānzhuàng Bìngdú,英文为Novel Coronavirus,世界卫生组织将其正式命名为COVID-19,但为什么是“新冠”而不是其他写法?这得从汉语的简化习惯和公共卫生语境说起。

“新冠”一词的诞生,源于2020年初疫情暴发时中文媒体的快速传播,在汉语中,长词组常被缩略为简短形式,以提高沟通效率。“非典型肺炎”简化为“非典”(Fēidiǎn),“新型冠状病毒肺炎”就自然被简称为“新冠”(Xīnguān),这种缩略不仅符合汉语的韵律特点(双音节化趋势),也便于记忆和传播,拼音Xīnguān由此成为标准写法,被教育部、国家语委等官方机构采纳,并纳入《现代汉语词典》等权威工具书。

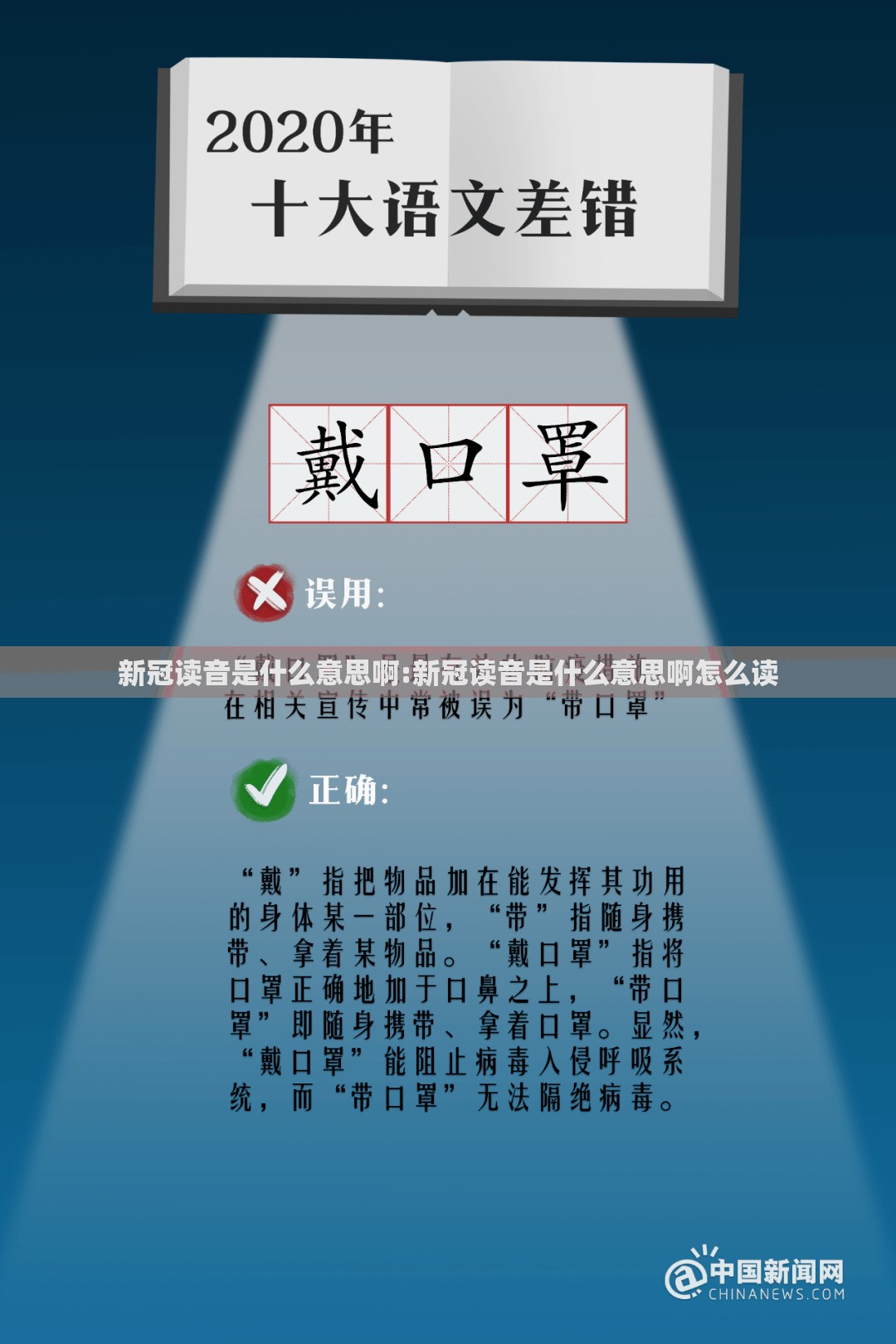

有趣的是,“冠”字在这里读Guān,而非Guàn,这是因为“冠状病毒”中的“冠”取自拉丁文“corona”(意为皇冠或光环),指病毒在显微镜下的形态类似王冠,因此读作第一声Guān,许多人误读为Guàn,是因为汉语中“冠”字有多音:Guān多指帽子或顶部(如皇冠),Guàn则多用于动词(如冠军),这种语音细节,体现了拼音系统对语义的精准区分,也反映了语言在科学传播中的重要性。

从文化层面看,“新冠”拼音Xīnguān的普及,超越了单纯的语言工具性,成为了一个时代符号,它凝聚了全球 pandemic 下的集体记忆——从口罩、隔离到疫苗,这个词伴随着每个人的生活变革,在百度搜索指数中,“新冠拼音”等关键词的搜索量在疫情初期飙升,显示出公众对语言准确性的关注,Xīnguān也融入了国际语境:英语媒体常直接使用“Xinguan”或“COVID-19”,但拼音形式在跨文化沟通中保留了汉语的 identity。

更重要的是,Xīnguān的诞生反映了汉语的活力和适应性,语言是社会的一面镜子,新词汇的出现往往响应时代需求,类似“新冠”的缩略词在汉语历史上屡见不鲜,如“非典”(SARS)、“甲流”(H1N1),它们不仅简化了表达,还增强了危机中的信息传递效率,拼音系统作为汉语罗马化的标准,在这里起到了桥梁作用,帮助全球学习者正确发音和理解词义。

“新冠”一词也带来了语言伦理的思考,在疫情中,它有时被污名化或误用,引发了对术语中立性的讨论,世界卫生组织曾强调避免将病毒与地域关联,而拼音Xīnguān则保持了相对中性,体现了语言的社会责任,从这一点看,拼音不仅是声音的转写,更是文化包容的体现。

“新冠”的拼音Xīnguān是一个简单的答案,但其背后是语言、科学和文化的交织,它展示了汉语在全球化时代的演变力量,也提醒我们:正确使用拼音和术语,是对知识和历史的尊重,随着疫情渐退,Xīnguān可能会逐步淡出日常对话,但它作为21世纪初的重大语言印记,将永远留在词典和集体记忆中,通过这样一个词,我们看到了语言如何塑造现实,又如何被时代所塑造。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏