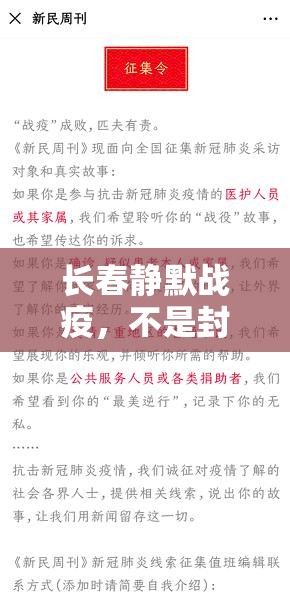

长春因为疫情封城了吗

每当一个城市因疫情成为焦点,“封城了吗?”便成为外界最直接、最关切的疑问,对于北国春城——长春,这个问题的答案需要我们用更精准、更理性的视角来审视,长春市并未使用“封城”这一表述,而是根据《新型冠状病毒肺炎防控方案》的科学指导,果断采取了全域静态管理这一最高级别的社会面清零措施,这并非简单的文字游戏,其背后是精准防控理念的演进、是最大限度减少对经济社会影响的考量,更是450万长春市民为阻断病毒传播链所做出的巨大奉献与坚守。

从“封城”到“静态管理”:一词之差,理念之变

回溯2020年初,武汉“封城”是一个在突发重大公共卫生事件下,为应对未知病毒而采取的断然之举,其悲壮与果敢载入史册,但经过两年多的抗疫实践,中国的防疫策略已进入“科学精准、动态清零”的新阶段。“封城”一词带有较强的行政命令色彩和情感冲击力,而“静态管理”或“静态管控”则更侧重于描述一种状态:非必要不流动、非必要不外出,其核心目标是让整个城市的社会活动暂时“静下来”“慢下来”,为流调溯源、核酸检测、隔离管控等精准措施争取宝贵的时间窗口。

当有人问“长春封城了吗?”,更准确的回答是:长春正处于一段特殊时期的“静态管理”状态,政府保障市民的基本生活物资供应和紧急医疗需求,城市的核心功能仍在有序运转,这与传统意义上“一刀切”的完全封闭有显著区别,体现了防控策略的优化与进步。

春城“静”下来:静态管理下的生活图景与城市脉搏

自2022年3月初奥密克戎变异株引发本土聚集性疫情以来,长春市面临的防控压力空前,病毒传播速度极快、隐匿性强,唯有以快制快、以静制动,我们看到:

- 街道空了,人心满了。 以往车水马龙的人民大街、繁华热闹的重庆路,一时间变得格外安静,但这种“空”并非萧条,而是全民战疫的自觉,市民们守在家中,通过一轮又一轮的核酸检测,默默地筛选出潜在的传染源,这份“静”,是责任,更是力量。

- 线下停了,线上活了。 商场、餐馆、影院等公共场所暂停营业,但线上的生活保障网络却高速运转起来,社区网格长、志愿者成为连接千家万户的“最后一百米”,组织团购、分发物资、传递信息,邻里之间的互助情谊在特殊时期被无限放大,一袋蔬菜、一盒药品,传递着寒冬里的温暖。

- 节奏慢了,守护快了。 大部分人的工作生活按下了“慢放键”,但另一群人却开启了“倍速模式”,白衣执甲的医护人员、日夜兼程的公安干警、奔波不息的社区工作者、无私奉献的志愿者……他们构成了静态城市中最动人的逆行者群像,用加速度的奔跑守护着城市的安宁与健康。

“静”待花开:静态管理的目的是为了更快地“动”起来

必须清醒地认识到,实施全域静态管理是应对严峻疫情形势的非常之举、必要之策,其根本目的不是为了“封”而“封”,而是为了尽快实现社会面清零,让城市早日恢复往日的生机与活力,这期间所带来的生产生活不便、经济社会成本,是全体长春人民为了更长远的公共利益所承担的巨大代价。

每一份坚守都意义非凡,市民的每一次配合核酸检测、每一次足不出户,都是在为缩短这场战疫的进程贡献力量,政府的每一项保障措施、每一次信息发布,都旨在稳定人心、凝聚合力,这种“静”,是积蓄力量,是战略忍耐,是为了在不久的将来,能够更安全、更踏实、更持久地“动”起来。

当历史的镜头对准2022年春天的长春,我们记录的不应仅仅是“长春是否封城”的简单是非题,而应是一幅450万市民众志成城、共克时艰的壮丽画卷,他们用暂时的“静默”与“坚守”,诠释了“动态清零”总方针下的公民责任与担当,我们坚信,冰雪终将消融,疫情终会散去,待到春回大地,长春这座英雄的城市,必将以更加昂扬的姿态,迎接四海宾朋,再现北国春城的独特魅力,此刻的“静”,是为了彼时更美好的“动”,这,就是长春战“疫”的智慧与答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏