在当今中国的机场、地铁站、旅游景区甚至大型商场,随处可见带有英语的标识图:从“Exit出口”到“No Smoking禁止吸烟”,从“Caution小心地滑”到“Emergency Exit紧急出口”,这些标识不仅为外国游客提供了便利,更悄然成为城市国际化的一张名片,但你是否想过,这些看似简单的英语标识图,背后隐藏着怎样的社会变迁和文化战略?

英语标识:从“可有可无”到“不可或缺”的演变

二十年前,中国公共场所的英语标识还属于“稀有物种”,仅出现在少数涉外酒店或国际机场,而如今,就连三四线城市的地铁站也配备了双语指示牌,这种变化直接反映了中国全球化程度的深化,据国家旅游局数据,2019年入境外国游客达1.45亿人次,较2000年增长3倍以上,标识英语化不仅是服务需求,更是国家软实力的体现。

更深层的原因在于经济驱动,一座城市的英语标识覆盖率,常与其外资吸引力成正比,以深圳为例,其地铁系统全面推行中英双语标识后,外籍专业人士定居数量年增15%,英语标识仿佛一块“隐形广告牌”,无声传递着开放与包容的城市形象。

标识翻译背后的文化博弈

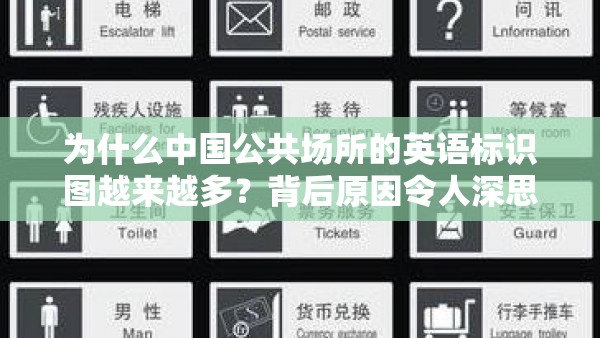

有趣的是,英语标识并非简单直译,小心碰头”被译为“Mind Your Head”而非字面翻译“Carefully Bump Head”,这种处理融合了功能性与文化适配性,北京奥运会期间,政府专门组建“公共标识翻译专家委员会”,规范了5500余条英语标识,避免出现“Slip Carefully”(滑稽的“小心地滑”误译)之类 Chinglish 笑话。

这些标识还暗含文化输出逻辑,故宫的“太和殿”译作“Hall of Supreme Harmony”,既保留意象又传递东方哲学;成都熊猫基地的“幼崽孵化中心”刻意规避直译,采用“Cub Care Center”以符合国际认知习惯,每一个标识都是中西文化对话的微缩现场。

争议与挑战:英语标识真的必要吗?

反对声音始终存在:有人认为过度英语化可能导致文化主权弱化,尤其在一些历史景区,繁体中文+英语的标识组合让部分游客感到传统语境被破坏,更现实的问题是成本——一套地铁双语标识系统的造价是纯中文版本的2.3倍。

但支持者用数据反驳:上海虹桥机场改造双语标识后,外籍旅客问询量下降41%;杭州西湖景区添加英语标识后,国际游客平均停留时间延长0.7天,这些标识如同“无声向导”,显著降低公共服务成本。

未来趋势:智能标识正在崛起

随着AR(增强现实)技术普及,静态英语标识开始升级,北京大兴机场已试点“智能标识牌”——外国游客用手机扫描标识,即可获取母语导览,深圳部分地铁站出现动态电子屏,能根据人流切换中/英/日/韩多语种提示。

更深远的变革在于标识功能的延伸,新冠疫情期间,上海地铁在“Please wear a mask”标识下方添加二维码,扫码可直接预约疫苗接种,这种“标识+服务”模式,预示着公共标识将从信息提示升级为交互终端。

小标识,大时代

当我们凝视一块中英双语标识时,看到的不仅是语言转换,更是一个国家从文化自信到国际担当的进化轨迹,这些标识如同刻在城市肌理上的密码,记录着中国从“被动接轨”到“主动布局”全球化的历程,或许未来某天,当中文成为世界性语言时,我们会发现这些英语标识早已完成历史使命——但此刻,它们正默默构筑着人类命运共同体的沟通基石。

本文数据来源:国家旅游局《入境旅游年度报告》、中国社会科学院《公共标识国际化白皮书》、上海市涉外公共服务满意度调查(2022)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏