当我们提到“新冠”这两个字,几乎无人不晓,它是“新型冠状病毒”的简称,自2020年起席卷全球,成为人类历史上一次深刻的集体记忆,但有趣的是,这场疫情不仅重塑了我们的生活,还在语言和文化层面留下了独特的印记——从它的读法、发音到背后的社会隐喻,都值得深入探讨,本文将带你从语言学、文化传播和全球视角,解读“新冠”的读法如何成为一面镜子,映照出人类的应对与共鸣。

语音之变:从标准发音到方言 Adaptations

在汉语中,“新冠”标准的普通话读法是“xīn guān”,新”意为“新的”,“冠”指“冠状病毒”的缩写,在全球化和方言多样性的背景下,这个读法并非一成不变,在中国各地,人们可能会用方言稍作变调:比如在广东话中读作“san1 gun1”,在四川话中可能更接近“xin1 guan1”,这种语音的微调不仅体现了地域文化的韧性,还反映了语言在危机中的Adaptive nature——人们通过熟悉的音调来消化陌生的事物,从而减轻心理压力。

更有趣的是,非中文母语者如何读“新冠”?在英语世界,它常被直译为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),但许多人也会尝试发音“xin guan”,尽管可能带有口音,这种跨语言的尝试,凸显了全球疫情下语言的交融:它不再是某个国家的独有词汇,而成为世界公民的共享符号,语音的多样性,在这里变成了一种无形的纽带,连接起不同文化的人们。

语义之深:从字面到象征意义

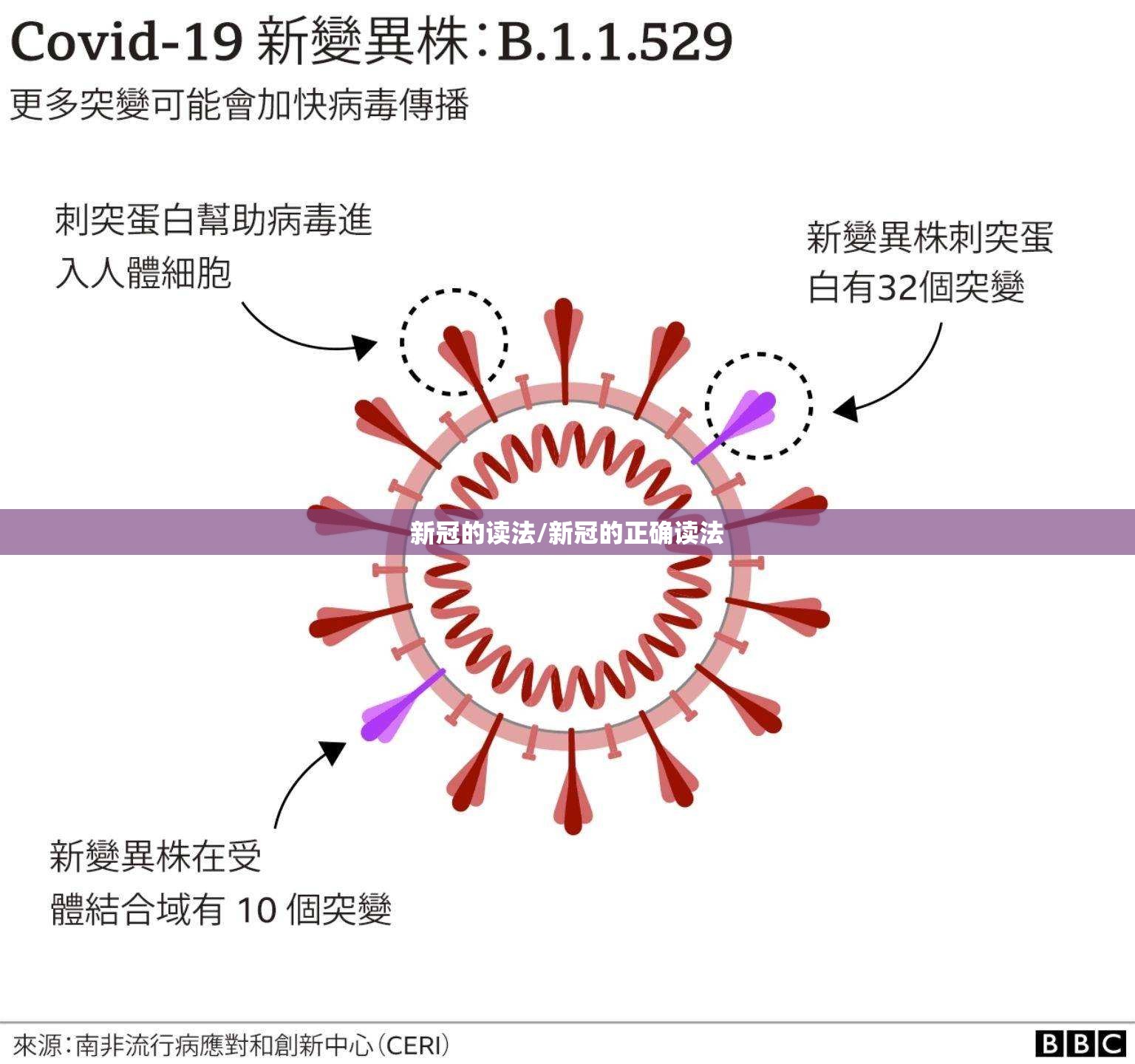

“新冠”的字面意思是“新的皇冠”,但在这场疫情中,它早已超越了原本的医学定义,在中文语境中,“冠”一词本身就有双重含义:既指病毒的形状像王冠(corona在拉丁语中意为“王冠”),又隐喻着一种“加冕”般的灾难——病毒如君王般席卷世界,迫使人类臣服,这种语义的深度,让“新冠”的读法不再只是声音的重复,而是承载了恐惧、抗争与希望。

随着时间的推移,“新冠”还衍生出许多相关词汇,如“核酸检测”“健康码”“封城”,这些术语的读法和用法迅速融入日常语言。“核酸”读作“hé suān”,在疫情前鲜为人知,但现在却人人能诵,这种语言的演变,展示了人类如何通过词汇来理解和应对危机:我们给未知事物命名,从而获得一丝掌控感,读“新冠”时,我们不仅在发音,还在潜意识中回溯这三年的集体经历——隔离、失去、团结与复苏。

文化之镜:读法背后的社会叙事

在不同的文化中,对“新冠”的读法和接受度也折射出社会态度,官方媒体早期强调“新型冠状病毒”的全称,以促进科学认知;后来简称“新冠”成为主流,读起来更简洁,但也有人批评这种简化可能淡化疫情的严重性,相比之下,在西方, “COVID-19”的读法(/koʊvɪd naɪnˈtiːn/)更注重数字和事实,反映了对实证主义的推崇。

“新冠”的读法还成为文化认同的一部分,人们用“抗疫”一词读作“kàng yì”,传递出一种集体主义的抗争精神;而在日本,它被音译为“新型コロナウイルス”(shingata koronauirusu),读法中的外来语元素体现了文化兼容,这些细微差别显示,语言不仅是沟通工具,还是文化价值观的载体,当我们读“新冠”时,我们也在无声地表达对疫情的态度:是恐惧、反抗,还是接纳。

全球共鸣:读法的统一与分歧

疫情让世界变成了一个“地球村”,但“新冠”的读法却揭示了全球化的另一面:既统一又分裂,在科学界,WHO正式命名“COVID-19”以确保全球一致性,但各地语言仍保留本土特色,在西班牙语中读作“el COVID-19”,在法语中是“le COVID-19”,定冠词的使用反映了语法差异,这种读法的多样性,既是文化自主的体现,也偶尔成为政治争议的焦点——比如某些地区因发音问题而引发对病毒起源的误解。

正是在这种分歧中,我们看到了人类的共通性,无论怎么读,“新冠”都唤起了类似的 emotions: grief for lost lives, gratitude for healthcare workers, and hope for recovery. The pronunciation becomes a universal language of resilience, reminding us that behind the sounds lie shared human experiences.

读法之外,更需读懂

“新冠”的读法,看似简单,实则是一部丰富的编年史,记录了病毒、语言与文化的互动,它告诉我们,危机中的语言不仅是工具,更是疗愈和连接的桥梁,当我们再次读出这两个字,或许该 pause and reflect: 我们是否真正读懂了疫情带来的教训?是否从语音的差异中学会了包容?或许,未来的历史学家会从“新冠”的读法出发,解码这个时代的悲欢离合。

新冠的读法不止于声——它是一首全球共鸣的交响曲,每个音节都承载着生命的故事,而我们,都是这首曲子的演奏者。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏