在全球化时代,疾病的命名和读音不仅是语言学问题,更涉及文化传播、国际交流和社会认知,新冠肺炎的英语读音——通常被读作“COVID-19”(/koʊvɪd naɪnˈtiːn/)——已成为全球日常词汇的一部分,但其背后的发音演变、社会接受度和文化意义却鲜为人知,本文将深入探讨这一读音的起源、正确发音方法、常见误区,以及它如何反映语言在危机中的动态变化。

新冠肺炎的英语命名与读音起源

新冠肺炎的官方英文名称为“COVID-19”,这是“Coronavirus Disease 2019”的缩写。“Coronavirus”一词源自拉丁语“corona”(意为“王冠”),因病毒在显微镜下呈现冠状结构而得名,其读音为/kəˈroʊnəˌvaɪrəs/,重音在第二个音节,而“COVID-19”的读音则分为两部分:“COVID”读作/koʊvɪd/(类似“科维德”),数字“19”读作/naɪnˈtiːn/(“nineteen”),世界卫生组织(WHO)在2020年正式命名时,特别强调了发音的标准化,以避免污名化和误解。

有趣的是,在疫情初期,许多非英语母语者常误读为“科罗纳病毒”(Corona Virus),甚至与啤酒品牌“Corona”混淆,引发了社交媒体上的黑色幽默,这种误读不仅体现了语音适应的困难,也反映了公众在危机中对新词汇的即时反应。

正确发音解析与常见误区

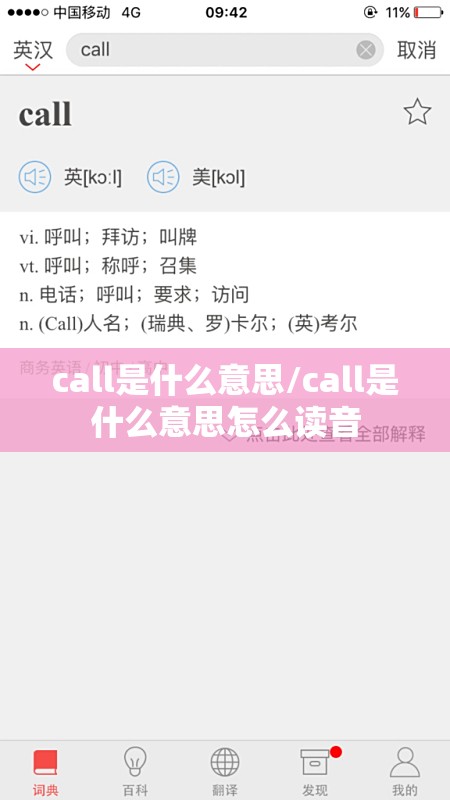

要准确读出“COVID-19”,需注意几个关键点:

- COVID部分:发音为/koʊvɪd/,o”发长音/əʊ/(如英语“go”),“i”发短音/ɪ/(如“lid”),重音在首音节,常见错误包括读成“科维德”(过度强调“科”)或“考维德”(混淆元音)。

- 19部分:数字应连读为/naɪnˈtiːn/,而非“one nine”,英语中年份或编号通常整体读出,如“COVID nineteen”。

语音学家指出,这些误区往往源于母语干扰,中文使用者可能受拼音影响将“COVID”读作“扣维德”,而西班牙语使用者则可能重音错位,媒体和公众人物的发音也影响了大众接受度——特朗普曾多次误读为“中国病毒”(China Virus),导致政治化争议。

读音的社会文化影响

新冠肺炎的英语读音不仅是语言问题,更承载了社会意义,标准化读音(如WHO推广的/koʊvɪd naɪnˈtiːn/)促进了全球信息统一,减少了沟通成本,在新闻、学术和日常对话中,这一读音成为跨文化共识,体现了语言在危机中的“应急规范化”功能。

读音的演变反映了社会心态,疫情初期,人们常使用全称“Coronavirus”,发音较长/kəˈroʊnəˌvaɪrəs/,带有陌生感和恐惧感;而缩写“COVID-19”的短促读音/koʊvɪd/则逐渐中性化,融入日常词汇,这种简化符合语言经济原则,也暗示了人类对疫情的适应过程。

更重要的是,读音避免了地域污名化,WHO在命名时刻意避开地理标签(如“武汉病毒”),而选择中性缩写,其读音也因此成为包容性的象征,相反,错误读音(如“Chinese Virus”)曾引发歧视事件,显示语音的社会敏感性。

语言动态与未来启示

新冠肺炎的英语读音是语言活性的典型案例,它迅速被收入牛津词典,并衍生出新词如“long COVID”(长新冠),语音学家预测,COVID-19”的读音可能进一步简化,例如在口语中缩略为“Covid”(/koʊvɪd/)。

从更广视角看,这一现象揭示了全球危机中语言的角色:它既是信息载体,也是文化镜像,正确读音不仅关乎沟通效率,还关乎尊重与科学精神,正如语言学家诺姆·乔姆斯基所言:“词汇的发音往往塑造我们对现实的感知。”

新冠肺炎的英语读音——/koʊvɪd naɪnˈtiːn/——是一个小而深刻的符号,凝聚了科学、文化与社会动态,掌握其正确发音,不仅是语言能力的体现,更是全球公民意识的表达,在后疫情时代,这类词汇将继续提醒我们:语言如何帮助人类在危机中连接、理解与前行。

通过解析其读音,我们不仅学会了如何准确表达,更窥见了语言在历史瞬间的韧性,或许有一天,“COVID-19”会成为教科书中的注脚,但它的读音将永远铭刻于集体记忆之中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏