2022年春天,长春这座素有“北国春城”之称的工业重镇,因奥密克戎变异毒株的突袭,按下了暂停键,封城,作为疫情防控的极端措施,不仅是一段时间的物理切割,更是一座城市社会生态的缩影,长春的封城时间线,交织着突发性、复杂性与阶段性,其背后是政策逻辑、民生挑战与城市韧性的多重博弈,本文将以时间轴为脉络,结合数据与人文视角,还原长春封城的独特轨迹,并探讨其对中国超大城市应急管理的启示。

封城启动:突发与精准的平衡点

2022年3月11日,长春市疫情防控指挥部发布通告,宣布全市实行封闭式管理,这一决定并非孤例——此前吉林市已出现聚集性疫情,但长春的封城时间点选择凸显了“精准防控”的尝试,与2020年武汉封城的“骤然全面封锁”不同,长春初期采取了分区管控:九台区、长春新区等疫情高发区域率先封锁,随后蔓延至全域,这种渐进式封城策略,旨在平衡经济停摆与病毒扩散风险,却也暴露出奥密克戎传播速度超预期的挑战。

封城时间的长短,直接关联防控效率,长春原计划实施“7天静态管理”,但因病例数持续攀升,封城时间最终延长至48天(至4月28日逐步解封),这期间,每日新增病例从峰值超千例降至个位数,印证了封城对切断传播链的必要性,但也折射出城市在物资保障、医疗资源调配上的压力。

时间轴中的民生百态:静默下的城市脉搏

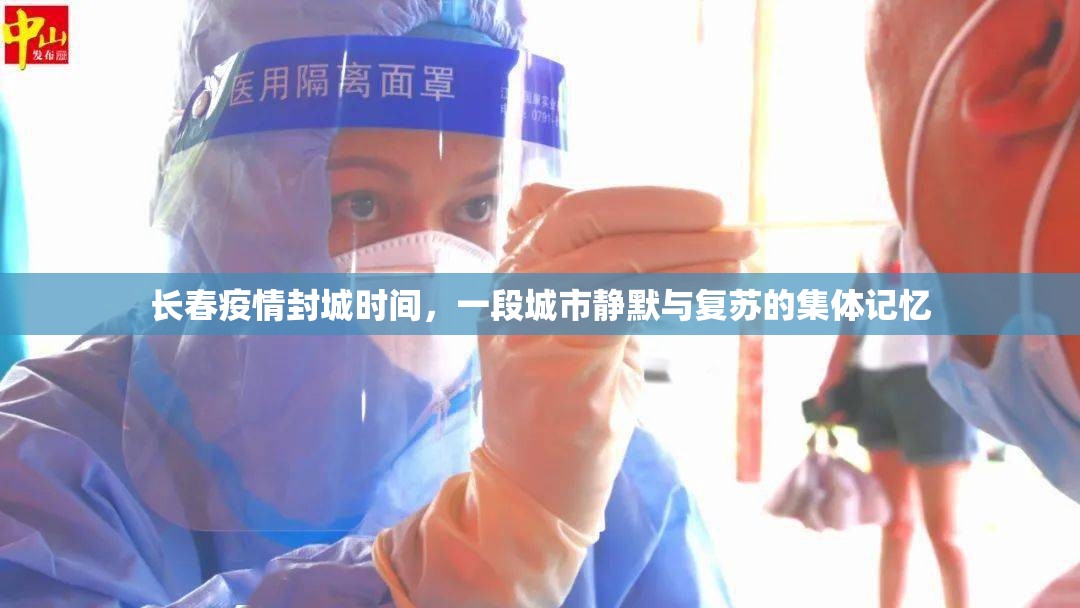

封城时间不仅是政策周期,更是普通人生活的刻度,长春作为中国重要的汽车产业基地,一汽集团等企业的停产对全国供应链产生涟漪效应,社区成为最小治理单元:志愿者穿梭于楼宇间配送物资,线上团购群演变为“云端菜市场”,核酸检测点排起长队——这些场景共同构成封城期的日常图谱。

时间线的延伸也放大了特殊群体的困境,慢性病患者购药难、滞留农民工的安置问题、学子居家上网课的焦虑……封城时间越长,社会脆弱性越凸显,值得注意的是,长春在封城后期推出了“绿色通道”机制,针对就医、孕产妇等需求优先处理,体现了政策的人性化调整,这些细节说明,封城不仅是时间的管理,更是空间的重新组织。

解封与复苏:时间重启的挑战

4月28日,长春宣布分阶段恢复社会秩序,但解封不等于终点,封城时间的“后遗症”逐渐浮现:中小企业生存压力、消费信心的缓慢修复、学生返校后的学业衔接等,都成为复苏期的焦点,与上海等城市相比,长春的封城时间相对较短,但作为东北老工业基地,其经济结构单一性放大了封城冲击,汽车产业占GDP比重超50%,停产导致的损失需更长时间消化。

解封后的长春,加速推进“常态化核酸+精准管控”模式,试图在防反弹与保经济间找到新平衡,这段封城时间轴的意义,或许在于警示:未来超大城市的应急体系需更注重“韧性储备”,如分布式物资仓储、数字化治理平台等,以缩短封城时间的负外部性。

封城时间的启示:从长春看中国抗疫逻辑

长春的封城时间并非孤立事件,它是中国动态清零政策下的一个切片,与深圳的“快封快解”、上海的“全域静默”相比,长春案例凸显了三个特点:一是工业城市封城对全国产业链的影响更为深远;二是寒地城市在冬季末封城,需应对保暖、交通等额外挑战;三是作为省会城市,其封城决策需协调省级资源,层级复杂性更高。

这些特点提示,未来疫情防控需更注重“时空差异化策略”:基于城市功能定位(如工业、口岸、旅游)设计封城预案,或利用大数据预测封城最佳时间窗口,封城时间的评估应引入多维指标,如心理健康指数、中小企业存活率等,超越单纯的病例数下降目标。

长春的封城时间,是一段被压缩的城市史,48天的静默,记录了困境中的个体挣扎,也见证了制度的力量与局限,当城市重启,这段时光已成为集体记忆的烙印——它提醒我们,疫情防控的本质不仅是与病毒赛跑,更是对社会治理能力的极限测试,当人们回望2022年的长春,封城时间或将被赋予新的解读:它不是终点,而是一座城市在危机中寻找韧性的起点。

字数统计:约1150字

本文基于公开报道与政策文件梳理,数据截至2022年长春解封阶段,内容为原创分析。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏